2018/01/08

ドラマーのための体の教科書【スムーズに手足を動かすためのコツ】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

音楽セラピストの松井です。

良い演奏をするために体を整えるということを考えたことはありますか?

音楽家であってもスポーツ選手と同じように体を整えることで、

もっと良い演奏をすることは可能です。

それは両者ともに体を使っているから。

より安定して、よりスムーズに、より素早く演奏するには、

そのための体の知識が必要なはずです。

「ここをこうやって叩くんだよ。」といった感覚的なものだけでは伝わりきらない部分もあると思います。

理学療法士の視点からみた、ドラマーのための無駄な力みなく、手足をスムーズに動かすための体の使い方についてまとめてあります。

目次

ドラマーに必要な解剖学

解剖学と聞くと少し難しい話かなと思うかもしれませんが、

そんなに難しくはありません。

実際に体を動かすには、体の構造をまず知っておくことが必要になります。

解剖学というのは、骨・筋肉・内臓・神経・血管・脳などが全身にどのように配置されているかをまとめた学問のこと。

難しい部分まで覚える必要はありません。

ドラムは手と足を動かし、手足を動かすには体幹が安定していないと自由に動かせません。

手、足、体幹の簡単な構造を知っておきましょう。

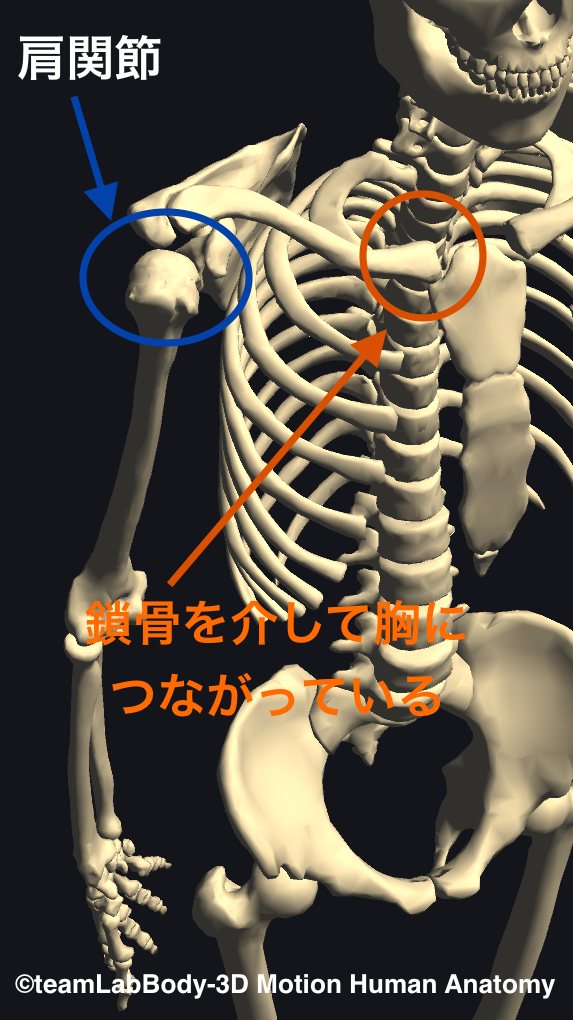

手を構成する骨

手を構成している骨は大きくわけると以下の通りです。

・手部(手根骨、中手骨、基節骨、末節骨)

・前腕(橈骨、尺骨)

・上腕骨

・肩甲骨

・鎖骨

・胸骨

解剖学的な知識がない方の腕というと、写真の肩関節の部分までではないでしょうか?

しかし、実際には肩甲骨まで含めて腕となります。

自分の体で触ってみると分かりますが、思った以上に背骨の近くに肩甲骨があることが分かります。

この肩関節までしか使えない場合と肩甲骨を含めて腕を使える場合では、

後者の方が無駄な力みなくスムーズで繊細な動きが可能です。

なぜかと言うと、腕の動きの中でそれぞれの関節が十分に動くことで関節にかかる負担を分散しているから。

例えば、上腕+前腕+手部=4:3:3の割り合いで負担がかかるとします。

肩甲骨まで使える場合では、肩甲骨+鎖骨+上腕+前腕+手部=2:2:2:2:2というように少ない負担で済みます。

少ない負担で済むということは、それだけ小さい力で腕を動かすことができるということ。

ドラムスティックを思いっきりぎゅーっと握って叩くのと、

軽く握って叩くのではどちらが叩きやすいでしょうか?

おそらく、後者の方が叩きやすいはずですよね。

このように、無駄な力みがないと腕は動かしやすくなるのです。

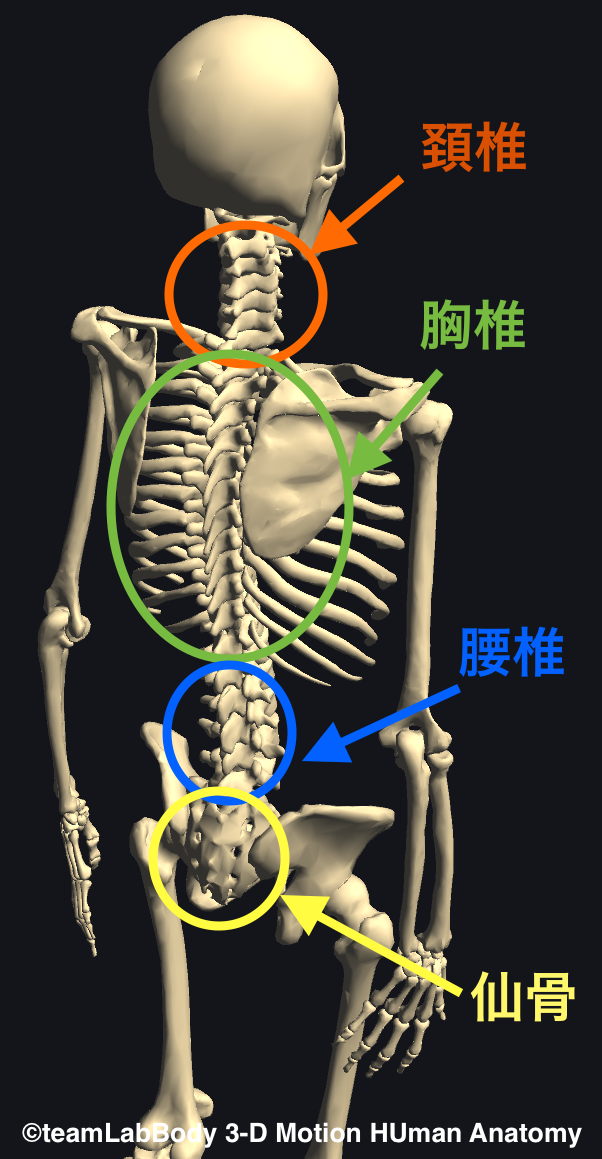

体幹を構成する骨

体幹を構成する骨は大きく分けると以下の通りです。

・頸椎(第1~7頸椎)

・胸椎(第1~12胸椎)

・腰椎(第1~5腰椎)

・骨盤(腸骨、恥骨、仙骨)

首、背中、腰それぞれの背骨、合計24個もの背骨から構成されています。

厳密には仙椎も含みますが、ここでは仙骨として骨盤に含んでお話します。

普段、なんとなく腰を曲げ伸ばしして大きく動きますが、

実は背骨一つ一つに関節があり、それらの動きが合わさって大きく動いているように見えているだけなのです。

一つ一つの関節の動きは小さいものですが、塵も積もれば山となるというように小さい動きの積み重ねが大きくなるのです。

これも手の話と同様に、背骨一つ一つが動く方が少ない負担で動くことができます。

また、細かく姿勢を制御することができ、ドラムを演奏中の腕や足の動きによってバランスを崩すことや変に力んでしまうこともなくなります。

背骨が動かないと手足の筋肉に力を入れて無理やり姿勢を保つことになってしまい、演奏パフォーマンスは落ちてしまいます。

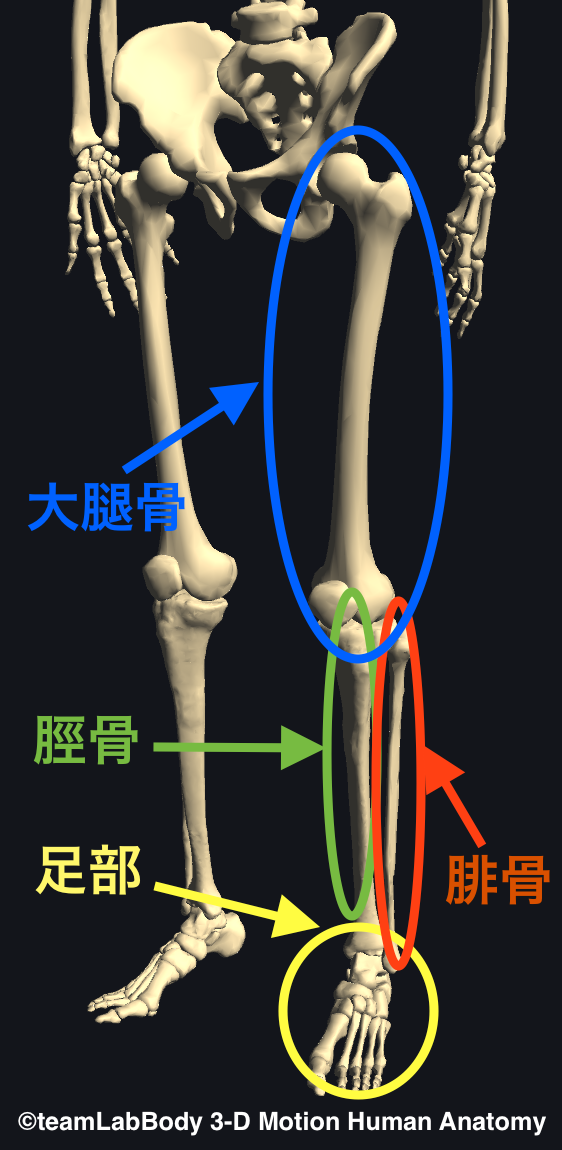

足を構成する骨

足を構成する骨は大きく分けて以下の通り。

・大腿骨

・脛骨、腓骨

・足部(足根骨、中足骨、基節骨、末節骨)

太もも、すね、足の3つに大きく分けられます。

ドラムにおいて足は床面で踏ん張って体全体を安定させる役割、バスドラやハイハットを踏むという役割があります。

安定性と動きが求められるため難しくはあります。

バスドラを踏み込む際に不安定だと、体が大きく後ろに倒れそうになってしまい、倒れないために大きな力を使う必要がある。

かと言って、倒れないように力を入れ続けているとスムーズに踏んだり離したりという動きが難しくなります。

ここでも重要なのが、足は足だけで動かすのではなく、背骨や骨盤からの動きをうまく足へ伝達させる。

足からの動きを骨盤や背骨へ伝達させる。

このように、足→骨盤・背骨、骨盤・背骨→足の両方向に動き、力が伝達されることで安定性と動きの両立をすることができます。

どこか一部分に力を入れて無理やり安定させるのではなく、全身をうまく連動させて使うことが安定性につながるのです。

ドラマーに必要な体の使い方

手、体幹、足それぞれを細かく動かすことで、無駄な力みなくエコな体の使い方ができることが分かりました。

では、実際どのように体を使って演奏するのが良いのか、以下に説明します。

上手な体幹の使い方

体幹が安定していないとスムーズに手足を演奏の中で使うことはできません。

試しに、ダラーンと背中を丸めて手を挙げる、足を持ち上げるのと、

背中をピーンと伸ばして手を挙げる、足を持ち上げる、

どちらの方が動かしやすいと感じるでしょうか?

おそらく、後者の方が動かしやすいはず。

これは体幹が安定しているかしていないかの違いで、

体の中心に近い部分を使えると安定して手足など体の中心から遠い部分を使えるのです。

指を上手く動かしたいなら肘、肘を上手く動かすなら肩→肩甲骨→胸椎(背中の背骨)。

足首を上手く動かしたいなら膝、膝を上手く動かすなら股関節→骨盤→腰椎(腰の背骨)というふうに。

しかし、難しいのが常に背中をピーンとさせていればいいのかというとそういうわけでもありません。

楽に手足を動かしやすいかもしれませんが、スムーズに素早く動かすのは難しいです。

上述しましたが、体幹を上手く伸ばしたり縮めたり、

演奏の中でそのように動けることが安定とスムーズで素早い動きにつながります。

そのためには、背骨の一つ一つの関節が動けることが理想ですが、多くの方はそもそもどうやって動かしていいのか分からないはずです。

背骨一つ一つを上手く動かせるようになるためのトレーニングを以下に解説します。

背骨を上手く動かすためのトレーニング

仰向けでするトレーニング

1.仰向けで両膝を立てる

2.腰を少し丸めて床面に押し付けるようにする

3.その状態を保ったまま左右にお尻を動かし、押し付けた部分をこすりつけるように動かす

4.お尻→腰→背中→首とそれぞれ背骨がヘビのように横に波打つようイメージして動かす

<ポイント>

・腰とお尻の境目、骨盤の部分が床面につくように押し付ける

・肩はすくめないで力を抜いておく

・呼吸は止めない

・最初は難しいので小さくゆっくり動かす、慣れてきたら大きく素早く動かす

座ってするトレーニング①

1.あぐら、または椅子に座る

2.腰の背骨の一番下を片手でさわる

3.さわったまま左へ体を倒し、さわっている背骨が右へ動くようにする

4.一つ上の背骨をさわり、同様に体を左へ倒し、背骨を右へ動かす

5.順に一つずつ上の背骨をさわっていき、頭の付け根までおこなう

6.上まで終わったら、反対側への動きも同様に下から順におこなう

<ポイント>

・背骨は分かりにくかったらなんとなくでも良い、さわっている部分を動かすイメージでおこなう

・腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個を一つずつ順番にさわる

座ってするトレーニング②

1.あぐら、または椅子に座る

2.腰の背骨の一番下を片手でさわる

3.さわったまま左へ体をひねり、さわっている背骨が右へ動くようにする

4.一つ上の背骨をさわり、同様に体を左へひねり、背骨を右へ動かす

5.順に一つずつ上の背骨をさわっていき、頭の付け根までおこなう

6.上まで終わったら、反対側への動きも同様に下から順におこなう

<ポイント>

・背骨は分かりにくかったらなんとなくでも良い、さわっている部分を動かすイメージでおこなう

・腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個を一つずつ順番にさわる

まとめ

・手足をスムーズに動かすのは体幹が安定している必要がある

・体幹にがちがちに力を入れて安定することはスムーズな動きにはつながらない

・体の中心に近い部分を動かせることが、手足のスムーズで素早い動きにつながる

・背骨を一つ一つ動かせることが安定性と動きの両立につながる

おわりに

いかがでしたか?

もちろん、練習も大切ですが体の使い方を知っておくことでより効率よく練習を重ねることができます。

音楽家が体のコンディショニングをするというのは、まだあまり広まってはいないかもしれませんが、

自分の体を使って表現するという事実があるため、

日頃から整えておくことの重要性を知ってもらいたいです。

体についてわからないことがあればお気軽にご質問くださいね!

最後までお読みいただたきありがとうございました。

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/11/09

-

ギタリストのための体の教科書【無駄な力みなく演奏するために必要なこと】

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開