2016/12/13

五十肩は3つのストレッチと運動で解消!

スポンサーリンク

腕が急に挙がらなくなったり、痛くて仕事や家事がままならないなど日常生活にまで支障が出るほど肩の痛みに悩まされていませんか?

ご自身がそうでなくても周りに一人くらいはそういった方がいるのではないでしょうか。

多くはいわゆる「五十肩」と呼ばれ、腱が切れた、骨折したなど重症例でなければ、ポイントを押さえたストレッチにより予防、改善が可能です。

目次

五十肩とは?

そもそも五十肩ってどういう症状なのかというと、中高年を中心に老化による肩関節周囲組織の退行性の変化によってこれといった原因がないのに発症、肩関節を中心とした運動障害や痛みを伴うことが特徴です。

思い当たる節がなくても、日常の腕を使う動作によって小さな傷が蓄積されて発症することもあります。

ですので、腕を酷使する職業などでは発症率が高い印象が個人的にはあります。

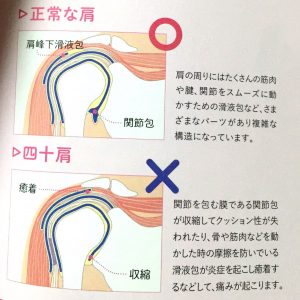

肩関節は動かせる範囲を広くするために、構造的に不安定な関節であり、その不安定な部分を肩関節におけるインナーマッスルの回旋筋腱板や関節を包む膜状の関節包で補っています。

肩関節周囲筋を酷使したり、無理がかかる使い方、姿勢などによって腱板や関節包が炎症や損傷を起こし、痛みや可動域の制限を引き起こしてしまうことを総称して「五十肩」と言ったりするのです。

引用:人体のスイッチ

多くは自然治癒するが・・・

多くは半年から1年で自然に治ると言われてはいますが、痛みはとれても腕があがらなかったり、基本的には動くがある特定の動きでは痛みが出現するなど運動障害が残る場合が多いです。

肩関節周囲の筋群はいくつも重なって構成されおり、痛くて動かさない、動かせない間に筋肉同士がくっついて固まってしまう「癒着」というものが起きます。

本来、腕の動きに合わせて各筋肉はそれぞれ滑りあうのですが、固まってしまうと滑らず、その状態で無理やり動かそうとしているとその度にストレスがかかり痛みの原因となっているのです。

五十肩と似た他の肩の症状

五十肩は通常片側のみに発症し、回復後は同側に再発することは稀とです。

中々回復せず、強い痛みが慢性的にある場合は、他の疾患を疑うべきかもしれません。

腱板断裂、石灰性沈着炎、変形性肩関節症、頸椎疾患による肩の障害など、単純に五十肩ではなく、これらのような疾患による痛みの可能性もあるので、このような場合は病院での診察をおすすめします。

まず、このような状態になる前に予防することが重要です。

五十肩による症状の経過

急性期

腕を挙げる動作に伴う運動時痛、安静時痛、夜間痛が主な症状で、炎症や痛みによる運動制限によって徐々に関節が固まって動かなくなる「拘縮」といった状態へと進行します。

この時期に動かさないと固まる!といって積極的に動かしたりすると逆効果ですので、まず安静にして冷やすことが先決です。

重い荷物を持ったり肩にかけたりすることも避ける方が無難です。

拘縮期

徐々に痛みが軽減してきて、日常生活でも腕を使うことができるようになってきますが、制限は残存します。

この時期から少しずつ痛みの様子を見つつ、運動療法を実施していきます。

場合によって温めたり冷やたりすると良いです。

回復期

痛みはほぼなくなってきますが、制限は残存します。

人によって個人差はありますが、回復過程に数年かかる方も多くいらっしゃるので、安静にするだけでなく、時期と痛みを見つつ積極的に治すために動くことが重要となります。

数週間、数ヶ月経っても強い痛みや安静時痛、夜間痛が軽減しない場合は、すぐにでも診察を受けることをおすすめします。

五十肩の原因

偏った姿勢や動作によるもの

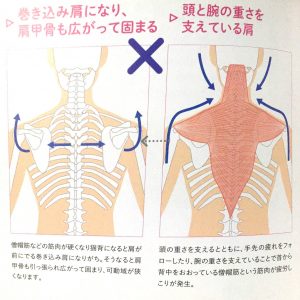

肩関節は肩甲骨や脊柱、肋骨の動きに非常に左右されます。

腕の動きに合わせて肩甲骨などが微妙に動いてくれることで肩関節にかかる負担を減らすように調整されるのです。

ですので、これらの動きが悪いと肩関節にかかる負担が軽減されず、どんどん蓄積していく一方でこれが痛みの原因となるのです。

例えば、円背や猫背のような姿勢となると肩甲骨は前外側へ押し出されます。

腕を挙げる場合、肩甲骨は下方へ動く必要がありますが、この姿勢だとそれが難しく、その分を肩関節で過剰に動くので負担がかかります。

引用:人体のスイッチ

逆に背中が丸まらずに真っ直ぐになっている姿勢でも肩甲骨の動きが悪くなります。

本来、背中の部分の脊柱は少し丸まっており、それによって肩甲骨が滑って動きやすくなっています。

肩甲骨もこれに合わせて少し丸みをおびた形状となっています。

真っ直ぐですと、滑りにくく肩甲骨の丸みをおびた形状だと途中でぶつかって動けませんので、結果的に動きは悪くなります。

真っ直ぐすぎても丸まり過ぎてもだめで、首から腰にかけて脊柱はS字のカーブを描いているのが負担がかかりにくく良い状態です。

脊柱のS字を作っていくことが五十肩の痛みの予防につながるのです。

指を酷使している

現代人は、スマホやパソコン操作によって指先をかなり酷使しています。

元々、人間は指をうまく使用できるように進化してきており、現代は機械が急速に普及し、さらに指先を使う機械が増えています。

指先は細かい筋群が多くあり、それらが連携しあって動いていますので、とても疲労しやすい部位です。

それをフォローするために腕や肩の筋群も動員されるので肩こりなども起こってきます。

これが進行すると、肩甲骨や背骨周りの筋群も硬くなってきて可動性が悪くなるので、肩関節だけに過剰な負荷がかかってしまいます。

五十肩解消のためのストレッチと運動

肩の前側のストレッチ

①.座った状態で健側で患側の脇の裏側を押さえる

②.押さえたまま胸を張るように胸の筋群をストレッチする

③.5秒程度保持し、5回程度実施する

胸の前側の筋群は猫背など背中が丸まると硬くなりやすい部位で、肩甲骨の動きも阻害してしまいます。

首から肩にかけてのストレッチ

①.座った状態で健側で首の付け根を押さえる

②.押さえたまま患側の指先を床に向かって伸ばす

③.首から肩の筋肉が伸びる感覚を感じつつ5秒保持

④.これを5回程度実施

首から肩にかけての大きな筋肉「僧帽筋」は肩甲骨をまたいで脊柱と肩をつないでいるので、ここが硬くなると背骨、肩甲骨両方の動きが悪くなります。

お腹と腰周りのストレッチ

①.仰向けでみぞおちを押さえる

②.両膝を立てて片側へ倒す

③.その状態を保持し、反対へ戻す

④.左右5回程度実施。

猫背で背中が丸まるとお腹の筋肉は固まり、伸びにくくなるので腰、背中が伸びません。

脊柱の動きを良くする運動①

①.座った状態でみぞおちを押さえる

②.押さえたまま腰を曲げ伸ばし

③.10回程度繰り返す

曲げ伸ばしは前後への動きではなく、上下に伸び縮みするように。

脊柱の動きを良くする運動②

①.うつ伏せで両肘を立てる

②.その状態でへそを覗き込むようにし、その時に背中が丸まる。

そのときに背中が丸まる

③.10回程度繰り返す

ポイント

・脊柱、肩甲骨周りの姿勢の崩れを整えることで肩の負担は減らすことが可能

・指先の酷使も肩周りに影響がある

おわりに

五十肩、肩の悩みをかかえている方は非常に多いと思います。

まず、そうならないためにも痛みまではいかないも少し動かしにくかなと思っている方も本当にたくさんいます。

ぜひ、重症化しないためにも自ら予防することが重要です。

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2016/08/22

-

インナーマッスルを目覚めさせる!効果的な筋肉の鍛え方

-

2016/08/21

-

膝の痛みに効果的!理学療法士が教える運動のススメ

-

2016/11/27

-

膝の痛みならこの3つの運動で解決

-

2016/10/02

-

足の裏の痛みを1日5分のストレッチで治す

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開

Comment

Sharp thnniikg! Thanks for the answer.