2017/07/09

脳画像を読解する4つのポイント

スポンサーリンク

あなたは脳のCT、MRIを見てどれくらいの情報を読み取ることができますか?

脳の機能解剖や神経繊維の経路、つながりなど理解していなければ、「右の前頭葉の大きな低吸収域がある」といったような漠然とした解釈になってしまいます。

一応脳画像は確認するけど…というようになんとなく見る程度になっていませんか?

脳画像から情報を読み取り、出現する症状が予測できる。

つまり、トップダウン式に考えることができることで、病態解釈や症状に合わせた効果的なリハビリテーションが可能となります。

今回は、脳画像の診方の基本的な部分をまとめてみました。

目次

画像の種類と特徴(MRI)

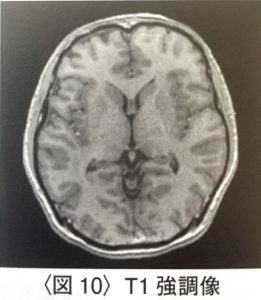

・T1強調画像

脳脊髄液や梗塞が低信号、出血部位は高信号。

解剖学的な構造が把握しやすい。

引用:極める!脳卒中リハビリテーション必須スキル

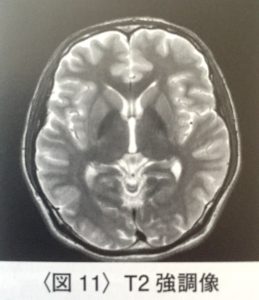

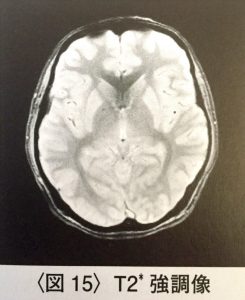

・T2強調画像

脳脊髄液や梗塞が高信号、出血部位は低信号。

脳炎症や腫瘍の診断で主に使われる。

引用:極める!脳卒中リハビリテーション必須スキル

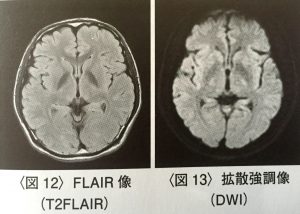

・DWI(拡散強調画像)

梗塞が高信号。

超急性期の梗塞巣の評価に用いられる。

超急性期におけるDWIの高信号の周辺はペナンブラと呼ばれる低血流領域。

・FLAIR画像

T2強調画像から脳脊髄液の信号のみを抑制したもの。脳脊髄液は低信号。

陳旧性のラクナ梗塞や側脳室周囲の病変の診断に用いられる。

引用:極める!脳卒中リハビリテーション必須スキル

・T2star

出血病変の診断に用いられ、過去の無症候性の微小出血の検出ができる。

引用:極める!脳卒中リハビリテーション必須スキル

画像の種類と特徴(CT)

CTは出血病変の診断に主に用いられ、短時間で撮影できるため時間がかからないことが特徴です。

上記のように各画像に特徴がありますので、それぞれどういった病変に対して適応なのか、どういったメリットがあるのかを理解して画像を見るのと全く理解していないまま見るのとでは読み取れる情報が大幅に変わってきます。

脳画像読影の進め方

急性期で脳梗塞が疑われた場合、まず鑑別しなければいけないのは「虚血性病変」なのか「出血性病変」なのかです。

出血性病変であれば、CTで鑑別できるのですが、虚血性病変の場合CTでは鑑別が難しいのです。

しかし、CTであっても虚血性病変を捉えることができるearly CT signsというものがあります。

early CT signsとは、主に塞栓性の超急性期梗塞で認められ、t-PA(tissue-type plasminogen activator:組織型プラスミノゲン活性化因子)の適応を考える上でも重要な所見。

以下のようなものを認めます。

・hyperdense MCA sign

→発症直後より出現、中大脳動脈(middle cerebral artery:MCA)内に血栓を反映した高吸収構造

を認め、同部より末梢血管も血栓化を反映して高吸収になる。

・レンズ核の輪郭不明瞭化

→発症後1〜2時間で出現、レンズ核は穿通枝灌流領域で虚血に対して脆弱なため、より早期

から輪郭が不明瞭化する。

・皮質-白質境界・島皮質の不明瞭化

→発症後2〜3時間で出現。皮質の吸収値が低下し、白質との境界が不明瞭になる。

・脳溝の消失・脳実質の低信号化

→発症後3時間以降に出現することが多い。浮腫性変化を反映した所見である。

脳梗塞の場合、初期には細胞膜の透過性が亢進し、細胞外から細胞内へ水分が流入するため細胞性浮腫が生じます。

DWIでは、水分子の拡散運動の変化に敏感に反応するため、early CT signsより早期に、発症1〜2週間以内の細胞性浮腫を捉えることができます。

脳梗塞のMRIとCT所見の経時的変化

| 病期 | 病態 | MRI | CT |

| 拡散強調画像/T2強調画像 | |||

|

発症直後(0~1時間) |

所見なし/所見なし | 所見なし | |

| 超急性期(1~24時間) | 細胞性浮腫 | 高信号/所見なし | early sign |

| 急性期(1~7日) | 細胞性浮腫+血管性浮腫 | 高信号/高信号 | 低吸収 |

| 亜急性期(1~3週間) | マクロファージ、血管新生 | 高→低/高信号 | fogging effect |

| 浮腫軽減 | 低信号/高信号 | 低吸収 | |

| 慢性期(1ヶ月~) | 壊死、吸収→瘢痕化 | 低信号/高信号 | 髄液濃度 |

*fogging sign:発症2週間前後で血管性浮腫の消失に伴い、CTで低吸収域が等吸収域に変化、

梗塞巣の不明瞭化の時期。

脳出血のMRIとCT所見の経時的変化

| 病期 | ヘム鉄の変化 | T1強調画像/T2強調画像 | CT |

| 超急性期 | オキシヘモグロビン | 軽度低信号/軽度高信号 | 高吸収域 |

| 急性期 | デオキシヘモグロビン | 軽度低信号/低信号 | 高吸収域 |

| 亜急性期 | メトロヘモグロビン | 高信号/低信号 | 高吸収域 |

| メトロヘモグロビン | 高信号/高信号 | 辺縁部から低下 | |

| 慢性期 | ヘモジデリン | 低信号/低信号 | 低吸収域 |

白質病変について

白質変化は、動脈硬化あるいは細動脈硬化に関連しており、髄鞘および軸索の脱落による淡明化を主体に血管周囲腔の拡大や小梗塞が混在していることを表しています。

主に以下の二つに分けられます。

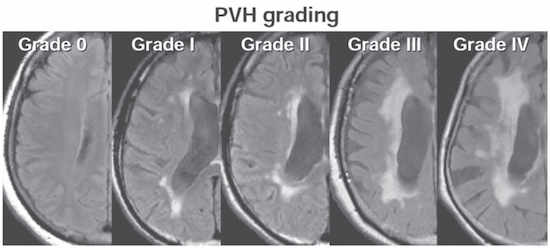

PHV(periventricular hyperintensity:脳室周囲病変)

CTでは、PVL(periventricular low density)と呼ばれます。

側脳室周囲病変(PVH)のグレード分類

Shinoharaら 2007(一部改変) Fazekasら 1991(参考) グレード0 なし、または”periventricular rim”のみ なし グレードⅠ “periventricular cap”のような限局性病変 脳室壁に沿った一層の高信号領域もしくはCap グレードⅡ 脳室周囲全域にやや厚く拡がる病変 脳室壁に沿った平滑なHalo グレードⅢ 深部白質にまでおよぶ不規則な病変 深部白質病変と癒合性を示す不整形高信号 グレードⅣ 深部〜皮質下白質にまでおよぶ広汎な病変 引用:脳ドックのガイドライン 2008

引用:脳ドックのガイドライン 2008

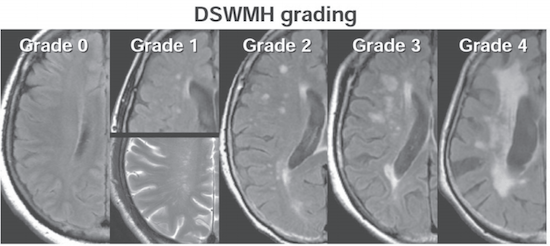

DSWMH(deep and subcortical white matter hyperintensity:深部皮質下白質病変)

深部皮質下白質病変(DSWMH)のグレード分類

Shinoharaら 2007(一部改変) Fazekasら 1991(参考) グレード0 なし なし グレード1 直径3mm未満の点状病変、または拡大血管周囲腔 点状高信号領域 グレード2 3mm以上の斑状で散在性の皮質下〜深部白質の病変 癒合性高信号領域 グレード3 境界不鮮明な融合傾向を示す皮質下〜深部白質の病変 びまん性癒合性高信号領域 グレード4 融合して白質の大部分に広く分布する病変

引用:脳ドックのガイドライン 2008

引用:脳ドックのガイドライン 2008

脳画像読影のポイント

臨床応用への視点

・臨床症状の解釈

→損傷部位から現在出現している症状との関係を結びつける。

・予後予測

→損傷部位と一般的な経時的変化から今後どのような回復過程を辿るのか、どのような症状が出

現する可能性があるのか予測する。

・治療戦略

→損傷部位を把握することはもちろん、逆にどこが損傷を免れているのか、活かせる機能やシス

テムはないか考える。

左右半球(左右の関係)、皮質と皮質下(上下の関係)、前頭葉と頭頂側頭連合野(前後の関係)な

ど、立体的に見て考える。

基本的な脳の原則

・皮質・中継核の損傷は重度であり予後は悪い、連絡繊維の損傷による障害は比較的予後は良い。

・皮質脊髄路に関して、連絡繊維が密な部分(大脳脚、後脚)の損傷は重度であり予後は悪い、疎な

部分(橋や放線冠)では比較的予後は良い。

・脳内の神経繊維は脊髄に到達するまでの最短距離を通るなど、効率的な配列となっている。

脳画像読影のポイント

・発症からの経過日数

・損傷部位

→出血の場合、血腫の吸収具合、脳溝の狭小化、脳室の圧迫、ミッドラインの偏り etc…

梗塞の場合、梗塞動脈(前・中・後大脳動脈、穿通枝動脈)の確認、梗塞巣の広がり etc…

・損傷部位の大きさ

・出血・梗塞の進展方向

部位・出血量、脳室穿破の有無、進展方向、浮腫、ミッドラインの偏りなどを確認しつつ、急性期と回復期の二つを見比べながら読影する。

出血量の確認

出血量は血腫の縦×横×高さ÷2で計測します。

血腫が最大のサイズであるスライスで縦と横の長さを測定、高さは血腫が何スライスに及んでいるかで計測します。

基本的に1スライス5mmなので、5スライスであれば高さは2.5cmとなります。

しかし、撮影方法によって違う場合もあるので事前に確認は必要です。

脳画像からの予後予測

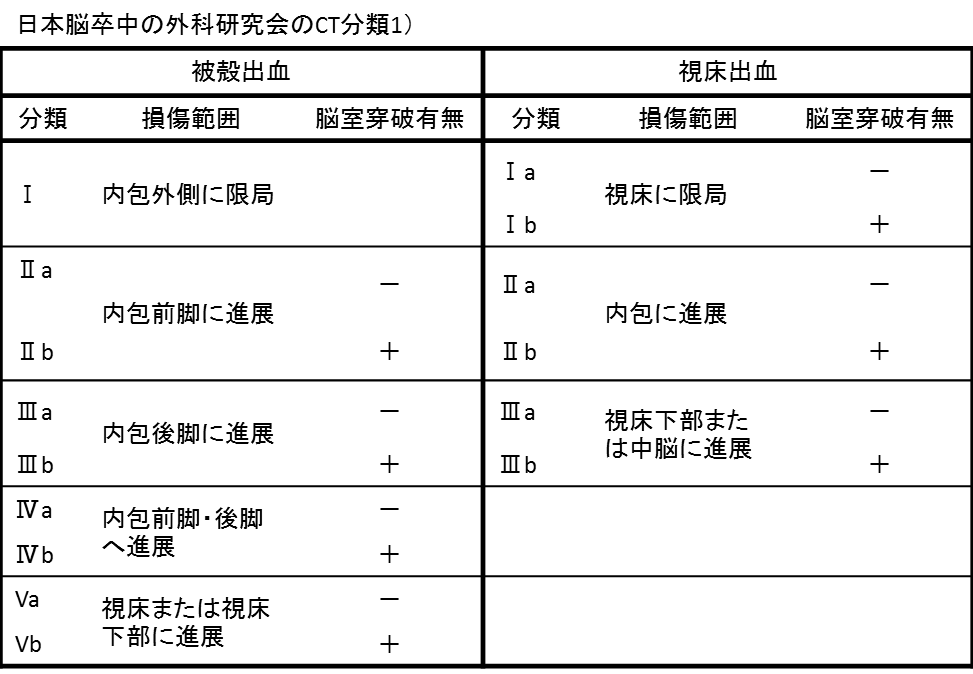

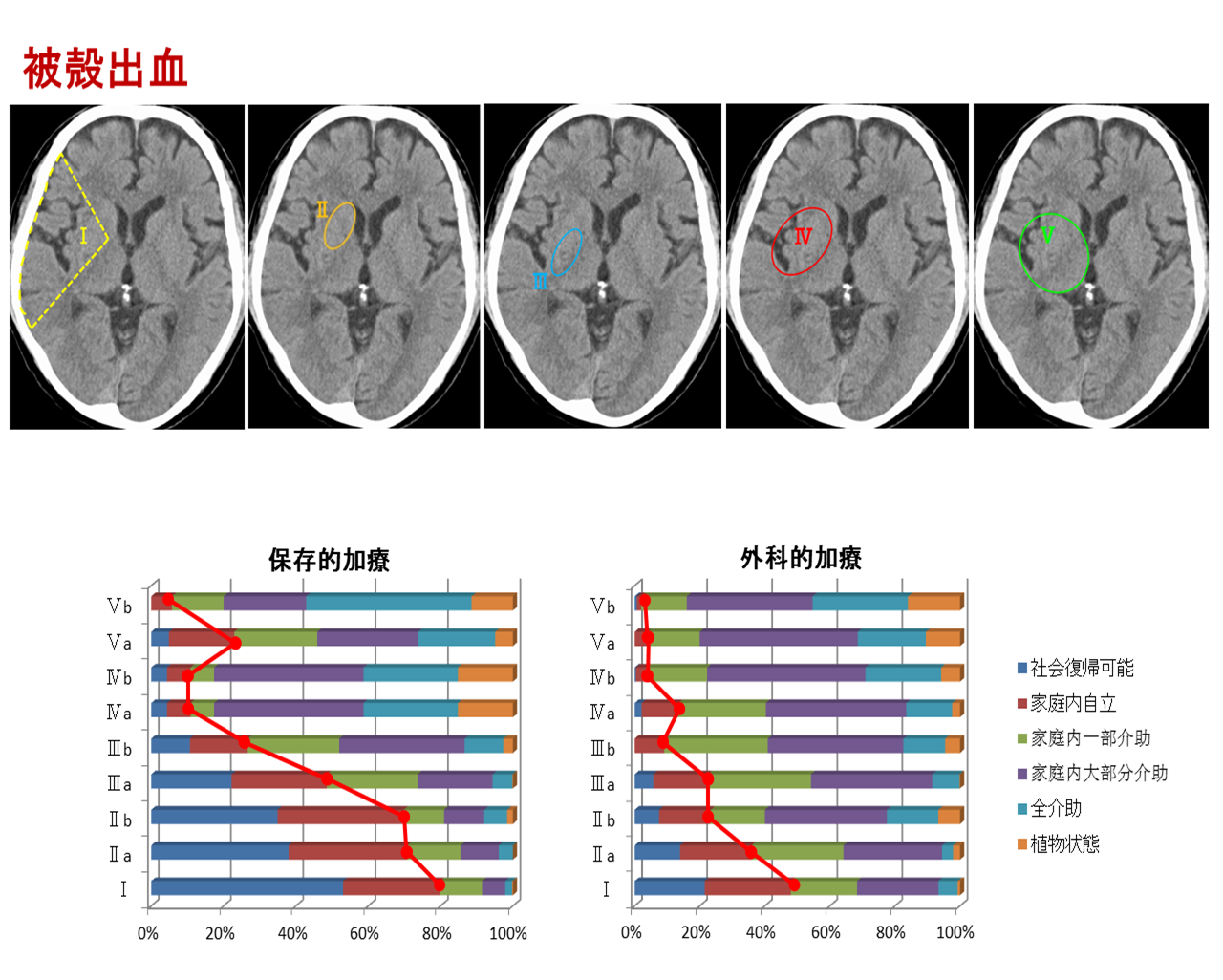

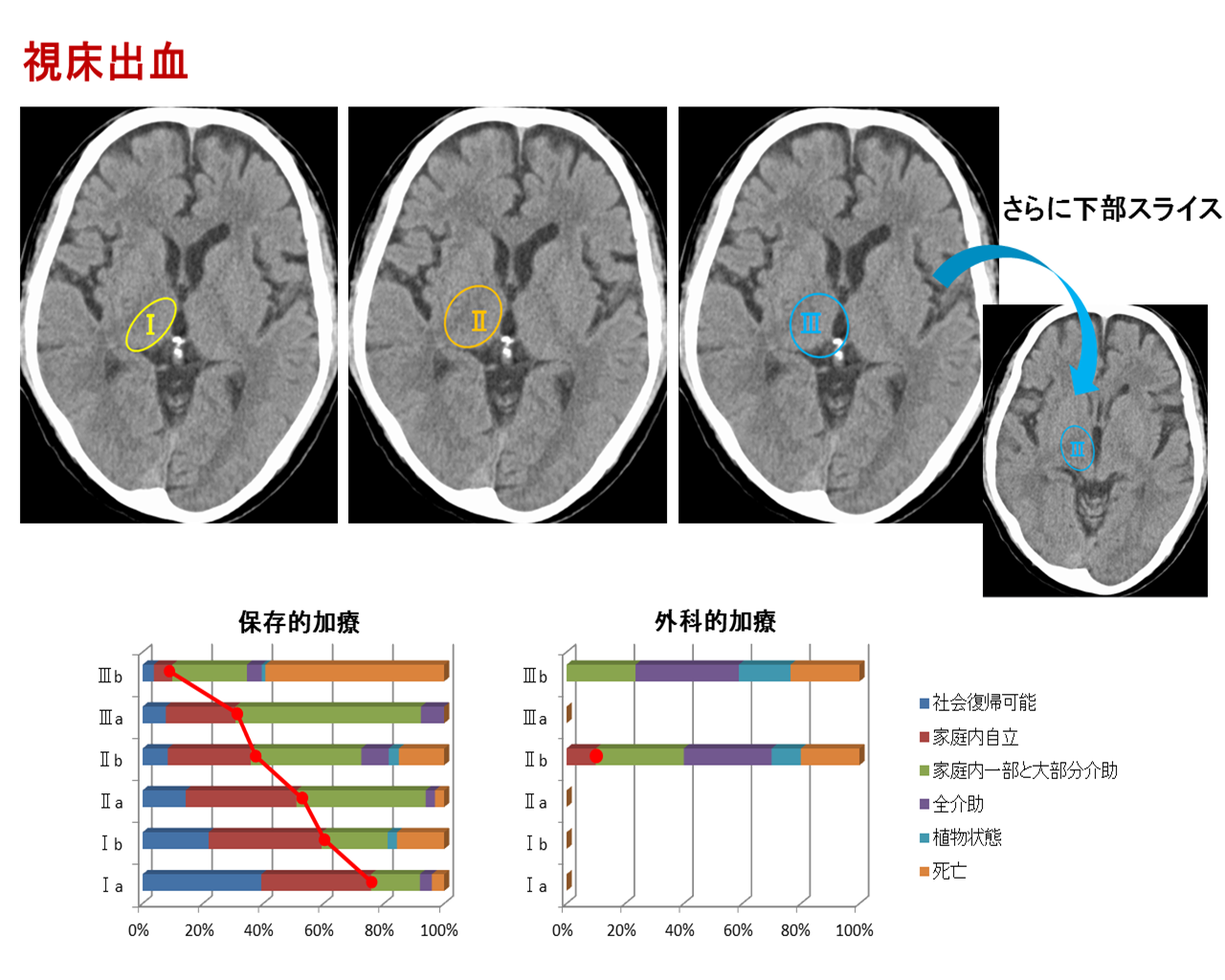

被殻・視床出血の予後予測

・CT分類

被殻・視床出血には、脳卒中外科学会が規定したCT分類というものがあります。

血腫の部位と進展方向で分類されており、どちらもⅠ型→Ⅴ型にいくにつれて重症となり、予後不良となりやすいです。

被殻出血においては、「被殻限局型」→「内包(前・後)進展型」→「視床下部進展型」の順にグレードが上がり、脳室穿破を伴うとさらに予後が悪くなります。

視床出血においても同様に、「視床限局型」→「内包後脚進展型」→「視床下部進展型」の順にグレードが上がり、脳室穿破を伴うとさらに予後不良となります。

引用:脳卒中外科学会

引用:脳卒中外科学会

引用:脳卒中外科学会

・運動麻痺を予測する

内包後脚への血腫の進展は機能予後に影響することが言われています。

一方で側脳室体部レベルでの皮質脊髄路の損傷の有無を重視するといった報告も出ています。

下肢の随意性を予測するには、基底核レベルと脳梁膨大レベルの皮質脊髄路を確認します。

基底核レベルでの評価の仕方として、松果体〜血腫までの距離を測定するという方法があります。解剖学的には、松果体中央から内包後脚端までの距離は25.0±0.9mm~34.7±1.0mmと言われています。

ですので、被核出血では血腫の内側縁〜松果体までの距離が35mmあれば確実に内包後脚の損傷は免れていると言えますので、その場合に麻痺がある場合は浮腫による圧迫によっての機能低下や放線冠レベルでの損傷によるものと判断することができます。

血腫の内側縁〜松果体までの距離が25mm以下であれば内包後脚の損傷があると判断することができます。

内包後脚は繊維が密で麻痺が重度となりやすい、放線冠レベルは繊維が疎で比較的予後が良いと上述しましたが、こられを踏まえるとどの部位で損傷しているのか確認しておく必要性が再認識できますね。

・進展方向からの予後予測

視床出血においては、後外側腹側核を中心に損傷を受ける場合が多いです。

つまり、内包まで血腫が及べば感覚障害と運動麻痺の両方が重度となり得る可能性があると言えます。

さらに、視床の内側には内側核が存在し、前頭前野と密接な関連があるため、内側への進展は前頭葉症状や覚醒障害などの症状が出現しやすいです。

また、上方には背側核群が存在しており、ここに進展すると上頭頂小葉や楔前部と連絡し、プッシャー症候群が起こりやすいと言えます。

まとめ

・脳画像読影には脳の機能解剖の理解が必須

・損傷領域と進展方向を理解する

・脳画像を読解することで、病態の解釈、予後予測、適切な治療戦略を立てることができる

おわりに

いかがでしたでしょうか?

脳の基本的な機能解剖を理解し、それが前提としてある上で脳画像を読み解くことができると論理立てて患者様のリハビリテーション展開を考えることができます。

なんとなく歩行練習したら良くなった。

良くなれば良いかもしれませんが、それがどの方にも当てはまるとはいいがたいですので、運動器疾患における関節の状態を把握するように脳の状態を評価するスキルも臨床では求められます。

ぜひ、ご参考にしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.吉雄雅春:日本を代表するセラピストが伝えるフラッグシップテキスト 極める!脳卒中リハビリテーション 必須スキル

2.脳ドックのガイドライン 2008

3.脳卒中外科学会

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2018/01/04

-

膝前十字靭帯損傷のリハビリ【股関節のコントロールがポイント】

-

2017/01/13

-

脊柱の解剖学的特性から4つの役割を考える

-

2017/01/07

-

肩関節と体幹の関係と臨床での考え方

-

2017/01/10

-

【膝関節の痛みに悩むセラピストへ】覚えておいて欲しいたった3つの特性

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開