2016/12/13

吐き気を伴う肩こりを解消する3つの体操

スポンサーリンク

肩こりと言うと、誰でも一度くらいはなったことがあるのではないでしょうか?

そんな国民病とも呼べる肩こりですが、ひどくなると吐き気を伴う場合もあります。

そこまで重症化すると日常生活もとてもじゃないけどまともに送れないですよね。

今回はそんな吐き気を伴うような肩こり解消のための簡単な体操をご紹介します。

ポイントをおさえてやってもらえれば、空いた時間で少しするだけでも効果が感じられると思いますので、ぜひお試しください。

目次

どうして肩こりになるのか?

そもそもどうして肩こりになるのかというと、普段の「姿勢」が大きく関係しています。

人は基本的に体の前で作業しますよね?

歯を磨いたり、顔を洗ったり、料理をしたり、車の運転だったりと手を使った作業では必ずと言っていいほど体の前で作業しています。

実際、僕も記事を書くために今パソコンに向かっていますが、体の前で手を使って作業していることになります。

しかも、かなり猫背です。(笑)

デスクワークをしている方は僕みたいな姿勢のことが少なくないと思います。

引用:写真AC

こうして体の前で手を使って作業すると、自然と僕みたいに猫背になったり、頭が体の前に出て前のめりになっていることがとても多いです。

実はこういった姿勢は肩にとても負担をかけているのです。

肩というのは、体重の10分の1も重さのある頭を支えています。

ただ支えているだけでも負担がかかっているのに、猫背で頭が前に出ると頭を支えるために肩周りの筋肉が普段よりも頑張る必要があるのです。

腕から下も肩から付いているので、肩周りの筋肉が支えています。

手を使った作業も肘をテーブルに乗せて支えているなどでなければ、空中で腕を止めておく必要があるので、肩周りの筋肉が普段より頑張った状態となっているのです。

さらに、猫背で背中が丸くなると、肩周りの筋肉は引き伸ばされるので、それ以上伸ばされまいとして力を入れて硬くなった状態を保とうとするのです。

筋肉というのは、力を入れると硬くなり、力を抜くと柔らかくなります。

試しにご自分の腕にグッと力を入れて力こぶを作ってみてください。

力こぶの部分は硬くなりますよね?

力こぶを作ったら今度は力を抜いてみてください。

力こぶの部分は柔らかく戻っていますよね?

体中のどこの筋肉であってもこのような仕組みでできています。

先ほどの姿勢ですと、頭や腕を支えないといけないので肩周りの筋肉が常に力を入れて硬くなった状態になっています。

このような姿勢で作業を続けると、作業をしていない時でも筋肉が元に戻れずに硬くなったままになってしまうのです。

筋肉が硬くなったままとなると、血流は悪くなり、疲労物質や発痛物質が溜まったままになってしまうので肩こりになってしまうのです。

肩こりにはこのような姿勢と筋肉の関係性があります。

なんで肩こりで吐き気を伴うのか?

吐き気の原因としてはいくつか挙げられます。

・胃など内臓の不調(飲み過ぎ、食べ過ぎ)

・ストレス(自律神経の乱れ)

・筋肉の硬直による血流の悪化(老廃物の蓄積)

肩こりに関連する吐き気としては、上記の3つが原因として考えられます。

胃など内臓の不調

内臓と肩こりなんて関係あるの?

そう感じるかもしれませんが、背骨の背中の部分には自律神経が豊富にあるとされています。

自律神経は、人が生きていく上で必ず必要な呼吸、消化、排泄、生殖などの機能を無意識に調整してくれています。

日中活動している時は、交感神経が主に働き、夜眠っている時に副交感神経に切り替わります。

筋肉や内臓の動きも自律神経によってうまく調節されています。

肩周りの多くの筋肉は背中に付いていますので、肩こりになると背中にある背骨も硬く動きが悪くなります。

そうなると、背中にある自律神経のバランスが乱れて内臓の働きが悪くなります。

内臓の働きが悪い状態の時に飲み過ぎや食べ過ぎてしまうと、さらに内臓の状態は悪化しますので、自律神経のバランスはますます乱れてしまいます。

食べ過ぎなどなくても普段から脂っこいものを多く取る食生活だと、弱っている内臓をさらに刺激してしまうこともありそうですね。

ストレス

人間関係でのストレスなど感じることがあると、自律神経のバランスは乱れてしまいます。

自律神経については上述した通りですが、内臓や筋肉のみならず、呼吸や排泄など様々な面で自律神経は関わっていますので、内臓などに影響がなくても吐き気などの不定愁訴を訴える場合があります。

自律神経はそれだけ繊細なものだということですね。

筋肉の硬直による血流の悪化

姿勢の乱れによる肩こりでは、筋肉が硬くなった状態が続いているとお伝えしました。

硬くなった筋肉により、血管は圧迫されて血流が悪くなり、老廃物が溜まったままになります。

血管だけでなく、神経も筋肉により圧迫を受け、溜まった老廃物も周囲の神経を圧迫することがあります。

それによって吐き気の症状が起きている場合があります。

肩こりを解消する体操

ここまでの内容で、肩こりからきている吐き気を解消するには、普段からの姿勢を改善する必要があるとわかるかと思います。

最初にお伝えした通り、体の前で作業する機会が多いので体は丸まってしまう傾向にあり、体を伸ばすような機会を失って伸ばすための筋肉が弱っていることが原因です。

ですので、丸まっているせいで硬くなっている・縮んでいる筋肉をほぐし、伸ばす筋肉をうまく働かせるようになればいいわけです。

では、そのための簡単な体操をご紹介します。

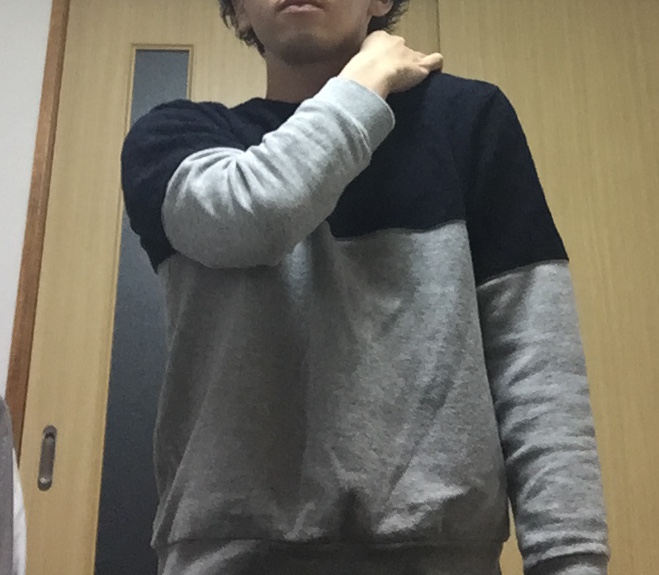

肩周りの筋肉をほぐす体操

①.片手で首のつけね(肩と首の間くらい)を軽くつまむ

②.つまんでいる側の肩をすくめるようにぎゅーっと力を入れる

③.つまんでいる肩を離すのと同時に肩の力を抜く

筋肉は縮んだ後に力を抜くとゆるみやすいという特性があるので、それを利用します。

10回程度で大丈夫です。

腹筋をゆるめる・背骨を動かす体操

猫背になると腹筋は縮んでしまう傾向にあるので、ほぐす必要があります。

①.座った状態でみぞおちをおさえる

②.おさえたまま、体を左右へねじる

③.おさえたまま、腰を曲げ伸ばしする

④.おさえたまま脇腹を伸ばすように左右へ体を倒す

みぞおちには、いわゆるインナーマッスルと呼ばれる体の奥の方にある筋肉があります。

その筋肉をおさえて刺激しながら体を動かすと、腹筋がゆるみやすく、背骨もしっかりと動きやすくなります。

これも各10回程度で大丈夫です。

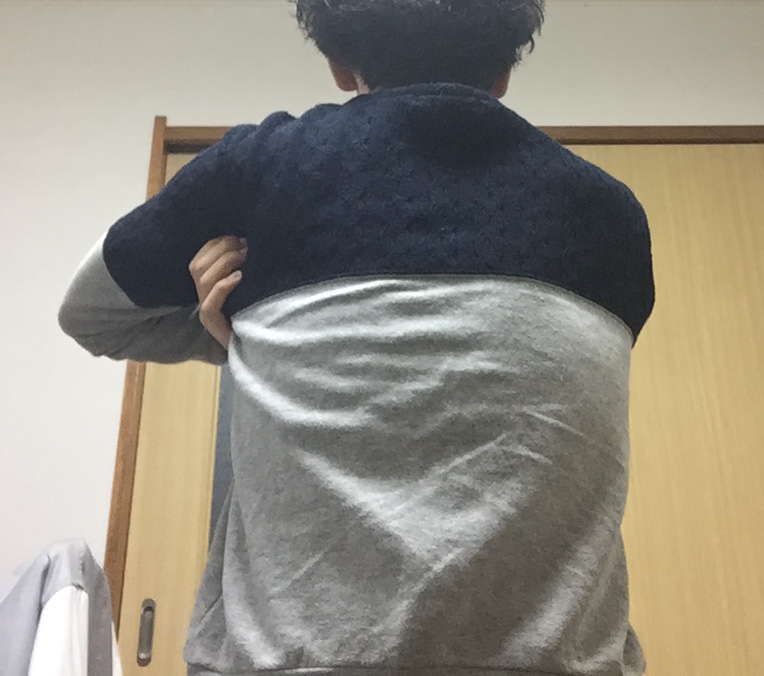

脇の筋肉を働きやすくする体操

①.片手で反対側の脇のつけねをつまむ

②.つまんだまま、つまんでいる側の肩を前後にそれぞれグルグルと回す

③.反対側も同じようにする

猫背で背中が丸まるまったり、肩に力が入っていると肩をすくめるように力が入ってしまう傾向にあります。

その際に脇は開いてしまうので、脇をしめる筋肉が弱っています。

脇には、肩におけるインナーマッスルが多くありますので、それらを刺激しながら肩を動かしてあげます。

これも10回程度で大丈夫です。

おわりに

いかがでしたか?

こんな簡単な体操なら仕事の合間とかちょっとした時間にできると思います。

1日何回でも気づいたときにしてもらえたらいいので、ぜひ試してみてください!

僕自身も合間合間にする習慣をつけているので、肩こりは全くありません。

コツコツと毎日続けてみてくださいね!

最後までお読みいただきありがとうございました。

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/08/20

-

腰痛でデスクワークが辛い人に読んでほしい【腰痛に勝つ3つのポイント】

-

2016/08/22

-

インナーマッスルを目覚めさせる!効果的な筋肉の鍛え方

-

2016/08/19

-

筋肉はゆるめる?固める?どちらが効果的?

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開

Comment

[…] 吐き気を伴う肩こりを解消する3つの体操 […]

I bow down humbly in the presence of such greesnats.