2017/09/09

首のこりは姿勢を見直すことで改善する3つの理由

スポンサーリンク

現代社会では、デスクワークやスマホの普及で肩こりと同様に首のこりの訴えも非常に多いです。

なんか首が突っ張る、重だるい、痛いなど首がこっているような気がして、悩まされていませんか?

そもそも首がこるのには首に原因があることは少なく、姿勢を見直すことで改善できます。

もちろん、首自体のケアを必要ですが、それも踏まえて姿勢を見直すきっかけになればと思います。

目次

首がこるってどんな状態?

そもそも、首がこっていると感じる状態とはどのような状態になっているのか考えてみましょう!

首のこりを感じる多くはこの部分の筋肉です。

首の後ろから背中にかけて広く覆っている「僧帽筋」という筋肉。

耳の下から首の前を通って鎖骨にかけてついている「胸鎖乳突筋」という筋肉。

この二つが首のこりとして訴えがある場合が多いです。

そうというのもちゃんと理由があるんです。

冒頭でも述べましたが、現代人はパソコンを使ったデスクワークやスマホの普及でとにかく悪い姿勢で手を酷使していることが多いです!

このような動作をしているときってどんな姿勢になっているかご自分でわかりますか?

鏡を見ながらでも一度確認してみてください!

背中が丸まって自然と首が前に飛び出るような姿勢になっていませんか?

かく言う私自身もそのような姿勢のことが多いのですが…。笑

ですが、私自身こんな姿勢になっていても普段から姿勢に気を使って体をケアしていれば首がこることはないです。

この姿勢のなにが悪いかと言うと、先ほど出てきた「僧帽筋」と「胸鎖乳突筋」にとても負担をかける姿勢なのです。

背中が丸まると、「僧帽筋」は引き伸ばされるため、過剰に伸ばされまいと無意識に縮む方向に力が入ります。

こんな状態が長く続くと筋肉に疲労が溜まって疲れてしまいます。

疲労が溜まるということは、血管が圧迫され血流が悪くなり、疲労物質が溜まっている状態です。

さらに、背中が丸まっていない時でも力が入った状態が癖になってしまい、慢性的な首のこりにつながるのです。

「胸鎖乳突筋」の場合でも同様で、背中が丸まると首が前に出てしまいます。

この姿勢では、頭の重さを支えようと「胸鎖乳突筋」が過剰に力を入れていないといけません。

これも癖になってしまい、慢性的に力が入った状態になってしまうのです。

つまり、首に負担がかかる姿勢によって、首の筋肉に疲労が溜まり、力の入った状態が癖になってしまうことが首のこりの原因と言うわけです。

生活習慣が首のこりに関係している?

実は普段何気なく行っている生活の中にも首のこりを強くしてしまう要因があります。

同じ首のこりでも左右でこり具合が違っていませんか?

例えば、なにか食べる時に右側ばかりで物を噛む、いつもカバンを右肩からさげている、寝る時は決まって首を左側に傾けているなどといった偏った習慣があると片方の首の筋肉のみに過剰に負担がかかってしまうことがあります。

両側の筋肉で負担を分散しているならまだしも、片側だけに負担が偏るとますますこりが強くなってしまう原因にもなりえます。

今一度、普段の生活を見直してみて偏った姿勢はないか考えてみるのも良いですよ。

現代人に多いストレートネック

背骨は頚椎、胸椎、腰椎、仙椎に分けられ、緩やかなS字のカーブを保っています。

これの役割としては、歩いたり、筋肉が収縮することでかかる衝撃を吸収・分散するというものがあります。

この機能があるからこそ、体に過剰な負担がかからず、歩いたりといった動作を行うことができます。

首の部分にあたる、頚椎もカーブしており、体の前面に向かって緩やかに反っています。

しかし、この記事で度々出てきていますが、現代人はデスクワークやスマホの使用機会が極端に多くなってきています。

その結果、背中が丸まり、首が前に飛び出たような姿勢になりやすいということは上述しました。

背中が丸まって首が前に出ることで、緩やかに反っている頚椎は後ろに反る方向に力が加わります。

写真のように、前に反っている頚椎が後ろへ引っ張られるように動くので、結果的にカーブがなく、真っ直ぐな状態になってしまいます。

これがいわゆる、「ストレートネック」と呼ばれる状態です。

この状態になってしまうと、本来背骨が持っている衝撃を吸収したり、分散したりして、体にかかる負担を軽減する役割が果たせなくなってしまいます。

そのため、過剰に負担がかかる部分が出てきてしまい、首のこりとして症状が出たり、重症化すると首や手のしびれや痛みといった症状にも発展してしまうこともあるのです。

スポンサーリンク

首のこりを解消するストレッチ

首のこりが姿勢の悪さにあるならば、その姿勢を悪くしている原因を整えればいいわけです。

簡単に実践できるストレッチをご紹介しますので、ぜひご自宅や職場でやってみてくださいね!

お腹の筋肉のストレッチ

背中が丸まっているということは、お腹の筋肉は反対に縮まっているので伸ばしてあげましょう。

①.うつ伏せで両肘を立てた状態となる

②.お腹は床につけたまま、背中を丸めてへそを覗き込む

*脇を軽くしめたままおこなう

③.次は背中を反らして斜め上の方を見るようにする

④.5〜10回程度繰り返し

筋肉は一度縮めると伸びやすいという特性があるので、背中を丸めてお腹の筋肉を縮めた後に伸ばすことで効率良くストレッチができます。

胸椎のストレッチ

背骨の中でも背中の部分にあたる胸椎が固まって動きにくい状態のせいで、頚椎に過剰に負担がかかっている場合が多いです。

背中の柔軟性を取り戻して首への負担を減らしましょう。

①.座った状態でみぞおちを触る

②.みぞおちを触れたまま、体を左右へ捻る

③.次は体を上下へ伸び縮みする

④.最後に体を左右へ倒す

⑤.各方向へ10秒程度、5回ずつおこなう

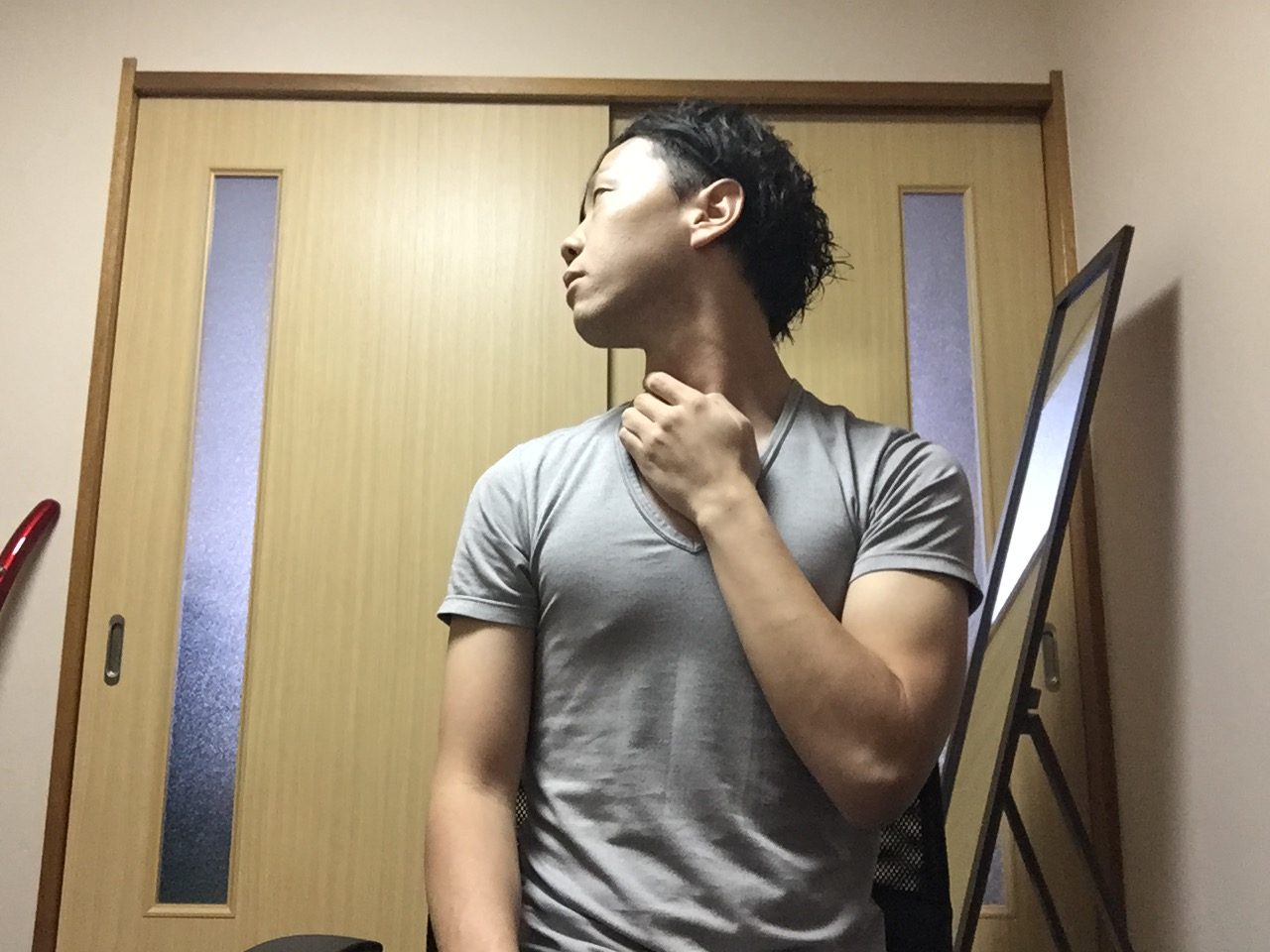

首の筋肉のストレッチ

姿勢のケアだけでなく、首のこっている筋肉自体のケアも大事です。

・首の後ろ〜横の筋肉のストレッチ

①.座った状態で、首のつけねを触る

②.触ったまま、首を触っている側と反対へ倒し10秒

③.首は倒したままで、触っている側の肩を下へ引き下げるように10秒

④.元の位置に戻り、左右とも3回程度繰り返す

・首の前〜横の筋肉のストレッチ

①.座った状態で、首のつけねを触る

②.触ったまま、首を触っている側へ首を捻り10秒

③.元に戻り、左右とも3回程度繰り返す

まとめ

・現代人は、パソコン・スマホの普及により、猫背で首が前に出た姿勢が多い。

・生活習慣によって、首へ偏った負担がかかる可能性がある。

・ストレートネックによって、首を守る役割がうまく機能していない。

これら3つとも姿勢の改善で直せる見込みがありますので、ぜひ実践してみてください!

おわりに

いかがでしたか?

姿勢と首のこりに関係があることがわかってもらえたでしょうか?

今日からでもできる簡単なストレッチで姿勢の改善、首のこりの改善が期待できます!

まずはコツコツと続けてみてください。

続けることで体少しずつ変化してきますので!

最後までお読みいただきありがとうございました。

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/03/07

-

坐骨神経痛の原因と治し方を筋肉の特性から解説!

-

2016/10/02

-

足の裏の痛みを1日5分のストレッチで治す

-

2016/10/13

-

五十肩は3つのストレッチと運動で解消!

-

2016/08/19

-

筋肉はゆるめる?固める?どちらが効果的?

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開