2017/09/09

中臀筋の筋力トレーニングの効果を最大限発揮するために必要なこと【若手セラピスト必読!】

スポンサーリンク

リハビリの現場において、中臀筋のトレーニングを指導している光景はよく見られますよね。

でも、その中臀筋のトレーニングの指導、なんとなく横へ足を開いてもらえば良いと思っていませんか?

私自身もそうでしたが、とりあえず股関節を外転方向へ動かせば中臀筋が鍛えられると思っていました。

しかし、これでは中々予想したような効果が得られない場合も多いです。

なぜなら、中臀筋が上手く機能するための条件を考えていないから。

本記事では、中臀筋を効果的にトレーニングするための考え方と方法をまとめてあります。

目次

中臀筋トレーニングの目的

まず、皆さんは普段何を目的にして中臀筋をトレーニングしていますか?

MMTで2〜3レベルくらいで弱いと思ったから?

歩行が安定しないからとりあえず中臀筋を鍛えてみる?

股関節、膝関節の痛みがあるから中臀筋を鍛える?

中臀筋のトレーニングに限らず、普段の臨床で徒手的な介入や運動療法を指導する際には、何か目的とするゴールがあって、そこを目指しますよね。

ここがはっきりしていないと、トレーニング自体が目的になってしまい、何のためにトレーニングしているのか曖昧になりがちです。

実際私も後述するような内容を考えたこともなかったので、毎回ただ漠然とトレーニングを指導していました。

これでは効果が出る場合は良いですが、効果が出なかった場合に対応できないんですよね。

まずは、評価結果から中臀筋が問題となっているという仮説を立てるという作業が必要ということです。

この仮説を立てるということが、効果が出たら次にも活かせるし、効果が出なかったら別の要因を探せばいいだけということで、ポイントになってくる部分ですね。

中臀筋の作用と役割

中臀筋の走行、作用からどのような役割を持っているのか考えてみましょう。

ここを理解しておけばどういった場合に中臀筋のトレーニングを考えたらいいのか分かりやすいです。

起始:腸骨殿筋面

停止:大転子

作用:前部繊維 股関節外転・屈曲・内旋

後部繊維 股関節外転・伸展・外旋

役割としては、歩行時の立脚期において前額面上の重心移動を制御をしています。

この時に中殿筋が上手く働かないとトレンデレンブルグ歩行のように臀部が外側に、体幹が反対側へ傾斜するという反応が認められます。

この反応は中殿筋を伸張位とすることで筋張力を高めて制御するというものです。

しかし、ここで「トレンデレンブルグ徴候が認められるから中殿筋を鍛えなくては!」と考えるのは短絡的すぎる。

筋出力を発揮できないのにも原因があってそうなるので、まずは正常な筋出力が得られない原因を考える必要があるのです。

中殿筋が弱くなると何が起こるのか?

上記のトレンデレンブルグ徴候もその一つですが、中殿筋が働かないと歩行時に重心が左右へ動揺してしまいますよね。

その結果、体幹の側屈という代償で適応したのがトレンデレンブルグ徴候。

代償が起こるということは、股関節以外の筋骨格に本来要求される以上の動きが加わるということ。

つまり、二次的な障害を引き起こす原因となり得るのです。

筋出力が低下している結果、緊張を高めて慢性的に柔軟性が乏しい状態となり、骨盤や腰椎に負担がかかるかもしれない。

股関節の可動性が低下し、膝関節で代償した結果、膝関節に痛みを生じる、変形性膝関節症へ進行するかもしれない。

その人によって代償の戦略は様々です。

丁寧に評価した上で判断する必要があります。

中臀筋をトレーニングするための条件

中臀筋が原因で何らかの問題を起こしているだろうと仮説を立てることがてきたら、実際にトレーニングを指導するわけですが、ここが重要なポイント。

中臀筋がトレーニングできる状態なのかどうかということ。

例えば、中臀筋が過緊張していてガチガチな状態でトレーニングして効果があるかというと疑問ですよね。

そもそもガチガチなので筋出力も発揮しにくく、見かけ上は筋力低下を起こしているように見えます。

なので、「中臀筋が筋力低下してる!トレーニングしないと!」となるかもしれません。

しかし、筋力を発揮したくてもできないという要素が大きいですし、トレーニングをしてしまうとより過緊張を強めてしまうかもしれず、逆効果にもなりかねませんよね。

この場合、考えるべきなのはなぜ中臀筋が過緊張を起こしているのかということ。

中臀筋の過緊張が改善されたらトレーニングも有効になるでしょうし、筋出力も適切に発揮されてそもそもトレーニングがいらないかもしれません。

臨床ではこのように、問題を起こしているだろう要素と他の要因との関係性を捉えていくという作業が必要になるのです。

恋愛で言う所のあえて遠回りしてアプローチするような駆け引きの部分と似ているかもしれません。(笑)

以下に中臀筋が働きにくい場合の例を挙げてあります。

・過緊張を起こしている

・低緊張である

・骨盤アライメントの不良(後傾→中臀筋が短縮位、前傾→中臀筋が伸張位でどちらかに偏っている)

・股関節のアライメント不良(外転・外旋・屈曲→中臀筋が短縮位、内転・内旋・伸展位→中臀筋が伸張位)

・股関節内転筋群の弱化、過緊張

・ラテラルライン(身体外側面の頭部〜足部の筋膜の繋がり)上の筋肉の過緊張または低緊張

・ディープフロントライン(身体内側、深部筋群の筋膜の繋がり。内転筋群を含む。)の過緊張または低緊張

・筋間での癒着(大臀筋-中臀筋間、中臀筋-大腿筋膜張筋間、中臀筋-梨状筋など)

・中臀筋の支配神経が出る椎間の障害(ヘルニア、脊柱管狭窄症などの疾患、椎体のアライメント不良、周囲筋群の過緊張または低緊張)

どうでしょうか?

ざっと挙げただけでもこれだけの要因が考えられます。

さらに言うと、例えば筋間での癒着による中臀筋の出力障害の場合。

癒着を改善するとそれでいいのかというとまだ不十分で、癒着するのにもまた原因があるのでそこも追求していく必要があるのです。

考えることが多すぎて訳が分からなくなりますが、普段から常に考える癖をつけるようにするとそれが当たり前になってきます。

これをするかしないかで他の大勢のセラピストと大きな差ができること間違いなしです。

スポンサーリンク

中臀筋トレーニングの方法

では、実際に中殿筋のトレーニング方法をポイントを踏まえて解説していきます。

何度も言いますが、重要なのはゴールを明確にしておくこと。

つまり、中殿筋が適切に機能した状態というのはどんな状態なのかを明確にしておくと、そうなるためにはどうしたらいいのかという部分が見えてきます。

以下に中殿筋のトレーニングにおいてのポイントを挙げています。

・内転筋群が機能していること

→拮抗筋である内転筋が機能していれば、中殿筋が過緊張、低緊張のように偏ることはないので。

・股関節のインナーマッスルが機能していること

→大腰筋、腸骨筋、外旋六筋などインナーマッスルが機能することで、骨頭の求心位が保たれるのでアウターマッスルである中殿筋が過緊張して無理やり求心位を保とうとすることはなくなる。

・膝関節優位の動きではなく、股関節優位の動きであること

→膝関節優位の動きでは大腿四頭筋などアウターマッスルが優位に活動し、結果として股関節のインナーマッスルが機能しにくくなるため、中殿筋が過緊張することがある。

(ex.膝屈曲位での歩行である、スクワットで足部より膝が前に出すぎている…etc)

・みぞおちが丸まりすぎていない、または伸びすぎていないこと

→みぞおち部分の深層には大腰筋が位置しており、浅層には腹直筋が位置しています。

本来の意味合いでは違いますが、深層と浅層の視点で見ると大腰筋の拮抗筋は腹直筋に当たり、腹直筋が過緊張、低緊張であると大腰筋の機能が阻害される。

それを見るための指標としてみぞおちを使う。

以上のポイントの視点からトレーニングを実施することで、なんとなく実施するより効果的にトレーニングすることが可能です。

中殿筋トレーニング前の準備①

中殿筋をトレーニングする前に腸腰筋、内転筋群が優位に働きやすい状態を作っておく必要があるので、以下の運動を先におこなうことを推奨します。

①.背臥位で膝立て位となる

②.片膝の上に反対側下腿をのせる

③.のせた側の鼠径部とみぞおちを触れる

④.膝上を滑らせるように股関節の屈伸をおこなう

・ゆっくりと大きく動かす

・外側方向へ向けて動かす

中殿筋トレーニング前の準備②

①.立位で肩幅程度に足を開く

②.鼠径部を触れ、膝関節は軽度屈曲位

③.臀部を後上方へ突き出すように体幹を前屈する

・膝関節が過屈曲、過伸展しないように注意

・ハムストリングス起始部の緊張が入るように

・大腿四頭筋の緊張が入らないように

中殿筋トレーニング①

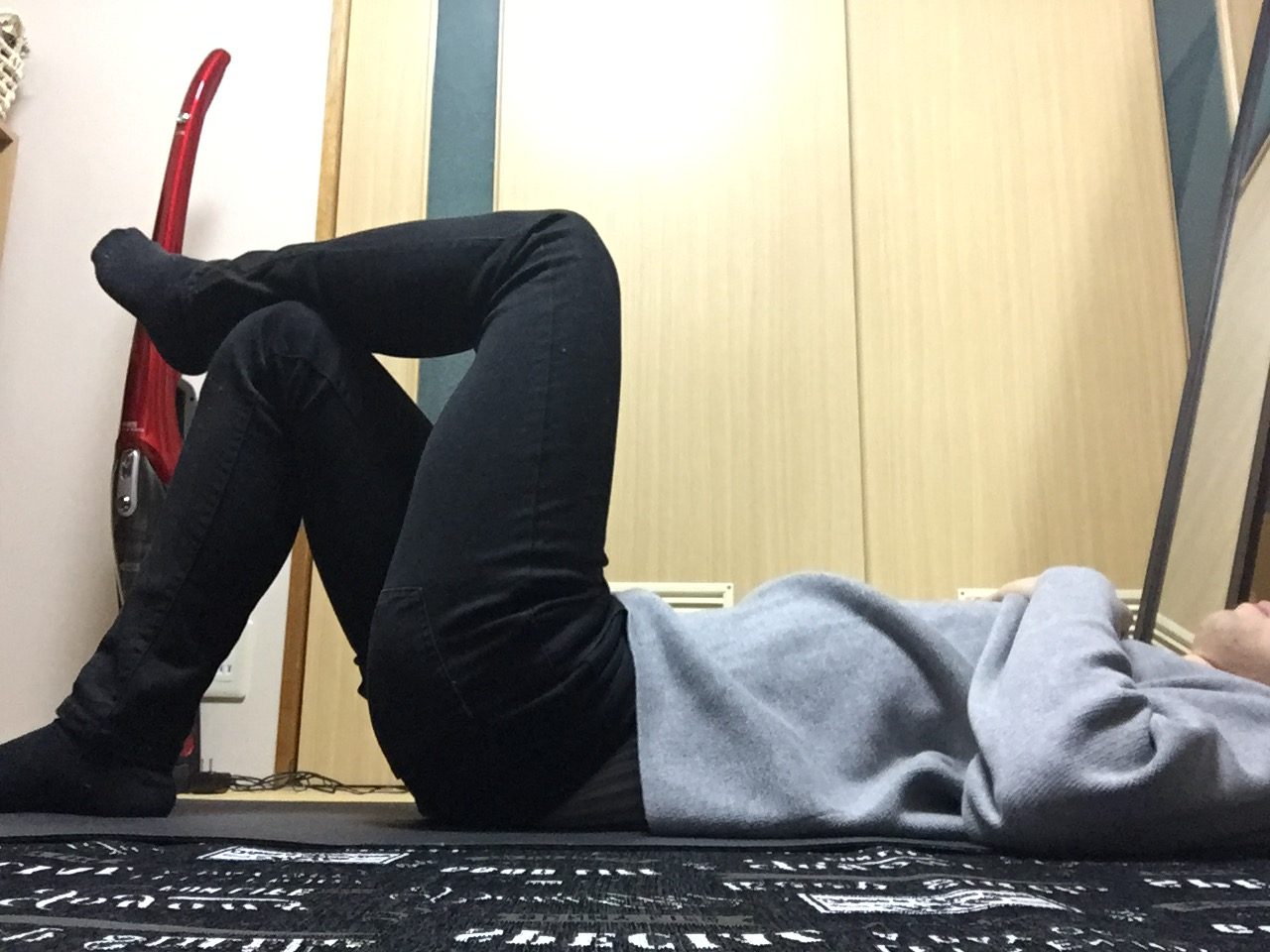

①.背臥位にて肩幅に足を開く

②.鼠径部を触れる

③.股関節内旋位で外転運動をおこなう

・股関節内旋位にすることで内転筋を効かせた状態で外転運動が可能

・鼠径部を触れておくことで股関節を支点とした運動が意識しやすい

中殿筋トレーニング②

①.側臥位にて鍛えたい側の下肢を上にする、下側の下肢は股・膝関節屈曲位

②.鼠径部を触れる

③.股関節内旋位でやや伸展方向へ外転運動をおこなう

・代償として股関節屈曲位で外転運動をおこなう場合がよく認められるが、中殿筋の走行を考慮して伸展位でおこなう

・股関節(鼠径部)を支点として運動する

・骨盤挙上による代償を抑制する

・腰部の後方回旋で代償しないよう抑制する

まとめ

・中殿筋を鍛えることが目的となってはいけない

・中殿筋が働かない原因を考える

・中殿筋が作用するための条件を考える

おわりに

いかがでしたか?

普段なんとなくやりがちな筋力トレーニングも目的、作用、役割をふまえて実施することで、より大きな効果が得られます。

指導しているけどあんまり変化がない。効果がない。と判断する前に本記事のように考えてみて指導すると効果が得られるかもしれませんよ。

是非、お試しください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/11/01

-

リハ塾臨床noteの一部を無料公開!

-

2017/08/02

-

変形性膝関節症のリハビリ【痛みの原因から対処法、治療戦略まで詳しく解説】

-

2017/05/27

-

筋力トレーニングの基礎!下肢の機能を最大限に引き出す2つのポイント

-

2017/03/16

-

股関節の可動域制限を改善するためのポイント

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開