2017/09/09

変形性膝関節症のリハビリ【痛みの原因から対処法、治療戦略まで詳しく解説】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

変形性膝関節症は臨床でも担当することの多い疾患ですが、何をしたらいいか分からないなんてことはないですか?

なんとなく痛い部位のマッサージをしたり、パテラセッティングや中殿筋トレーニングを指導していませんか?

どれも間違いではありませんが、なぜそれをするのか、本当に必要なことなのかということが大事。

ここを考えずにリハビリすると何を目的にしているのか分からなくなってしまいます。

本記事では新人の方でも理解しやすいように、変形性膝関節症の基本的な病態、特徴、膝関節の構造をふまえた関節の動かし方、筋力強化の方法、リハビリのポイントなどをお伝えしています。

目次

変形性膝関節症の概要

変形性膝関節症(以下、膝OA)は、加齢変化によって関節の周囲組織が慢性的な退行性変性を起こし、大腿骨と脛骨間が狭くなった状態のこと。

種類としては二つに分けられ、日本人のほとんどは一次性に分類されます。

つまり、偏った姿勢アライメントや運動パターンなどの要因によって膝に慢性的なストレスがかかっているということ。

・一次性

原因確定が困難であるもの。

遺伝、年齢、女性、力学的要因(肥満、膝アライメント)などが関与するとされています。

・二次性

骨折、靭帯・半月板損傷などの外傷、炎症、代謝性疾患などの先行疾患によるもの

一次性のものに二次性の要因が加わって、さらに退行性変化を進めてしまうと覚えておきましょう。

膝関節変形のメカニズム

関節内の半月板、靭帯、関節軟骨が繰り返されるメカニカルストレスによって摩耗し、関節裂隙が狭小化する。

骨同士が繰り返しぶつかることによって骨棘の形成や骨嚢胞が出現します。

関節軟骨は摩耗すると一部が剥がれて、関節内を漂って滑膜を刺激します。

すると、炎症が起こって滑液が過剰分泌され、関節水腫、いわゆる膝に水が溜まった状態になります。

この状態が慢性化することで、膝周囲組織の変性が進み、膝関節にかかる荷重を均等に分散することができなくなり、偏った荷重が関節にかかることでアライメント不良を起こします。

不良なアライメントによって、局所的に荷重が加わる部位が出てくるので、骨棘を形成することで適応します。

これが膝OAが進行する一連の流れ。

つまり、元をたどるとそもそも過剰なメカニカルストレスがかからなければ組織が摩耗することはない。

膝OAに対して手術をしたら全ての問題が解決するわけではないことを頭に入れておくことが重要です。

上記の生理学的な流れを解剖学・運動学から紐解くと以下のような流れが多い。

膝関節は完全伸展してはじめて構造的な安定性を得ることができるため、立位で伸展位をとる必要があります。

そのためには、股関節内旋・下腿外旋の運動連鎖が起こることが必要。

しかし、膝OAの方は股関節外旋位で制限を起こしているパターンが非常に多く、股関節内旋位をとれない。

それでどうするのかと言うと、下腿を無理やり外旋位にすることで股関節を相対的に内旋位として膝関節を安定させようと適応します。

本来、立位下では足部は固定されているため、脛骨に対して大腿骨が動きますがそれができないため、足部を過回内、下腿を過外旋するというわけです。

過剰に外旋した下腿はカップリングモーションで外旋に伴い、外側に傾斜するため膝関節内側にストレスがかかりやすくなってしまうのです。

このような流れが分かっていると、膝OAの方でどこを評価するべきか理解しやすくなるはずです。

進行して変形した膝OAのタイプとして多いのは、やはり内反変形をきたす内側型。

タイプは以下の通り。

変形のタイプ

・内側型

・外側型

・混合型

・膝蓋大腿型

変形性膝関節症のGrade分類

膝OAの分類としては、Kellgren-Lawrence分類が有名ですね。

Grade0~4に分けられ、詳細は以下の通り。

| Grade0 | 正常 |

| Grade1 | 関節裂隙狭小化の疑い。軽度の骨棘形成 |

| Grade2 | 骨棘形成と軽度の関節裂隙狭小化 |

| Grade3 | 中等度、複数の骨棘形成、関節裂隙狭小化、軟骨下骨硬化 |

| Grade4 | 大きな骨棘形成、高度な関節裂隙狭小化、高度な軟骨下骨硬化 |

0~2までが保存療法の適応で、3~が手術適応となります。

変形性膝関節症の手術

上記のGrade分類で3以上で基本的には手術適応となります。

アライメントを整えて痛みを取り除くことを目的に手術が施行されます。

主な術式は以下の通り。

・全人工膝関節全置換術(TKA)

→大腿骨と脛骨の骨端部を人工のものに取り換えてしまうというもの。

・高位脛骨骨切り術

→脛骨骨幹部を骨切りし、中に人工骨を挿入することで狭小化して潰れた部分が広がり、アライメントが整うというもの。

変形性膝関節症の症状

主な症状としては、なんと言っても以下の二つがよく聞かれますね。

・疼痛

・可動域制限

これらを改善するために重要な要素が、以下の二つ。

・膝に過剰にかかっている荷重ストレスを軽減

→膝に過剰に荷重がかかってしまう要因、膝周囲筋を過剰に使用してしまう要因に対してアプローチ

・膝の内反変形の改善

→膝が内反してしまうような姿勢アライメント、運動パターンに対してアプローチ

上記の考えが重要ですが、その前に最も厄介な問題となりやすい「疼痛」について、そもそもどうして痛くなるのか?何が痛いのか?という部分を掘り下げていきましょう。

疼痛の発生メカニズム

よくある誤解が軟骨がすり減って骨同士がぶつかっているから痛いというもの。

そもそも、関節軟骨には神経が通っていないですし、その下の骨にも神経はありません。

神経が通っていないので、痛みを感じることもないということ。

実際に痛みを感じているのは骨膜の延長である「関節包」と言われています。

骨膜には神経が通っており、骨折すると痛いのもそのせいです。

骨膜は骨幹部を覆っており、関節面の手前で関節包に移行するため、関節面の骨端は骨膜でおおわれていませんが、関節包となって関節の周りを囲んでいるというわけです。

つまり、痛みを感じるのは軟骨や骨端部ではなく、関節包や周囲の靭帯や腱、筋・筋膜などの組織が炎症や刺激を受けることで痛みを感じるということになります。

また、軟骨や軟骨下骨は痛みを感じませんが、軟骨下骨内には血管(骨髄内小脈)が通っており、それがうっ血、つまり、血流が阻害されることで痛みを感じることもあります。

主要な三つの痛みの要因

・軟骨周囲の摩擦による関節包への刺激

・軟骨下骨の骨髄内小脈のうっ血

・変形、拘縮による筋腱付着部の炎症

膝関節周囲の痛み分布

痛みを感じやすい組織と感じにくい組織があることを覚えておきましょう。

痛みを感じやすい組織

・関節包

・膝蓋下脂肪帯

・膝蓋上嚢

・膝蓋支帯

・滑膜

・十字靭帯の付着部

痛みを感じにくい組織

・関節軟骨

・靭帯の体部

・半月板内縁

上記のようになっており、ということは、痛みを感じやすい組織の周囲にストレスをかけないような戦略が大事。

組織同士の癒着を丁寧に剥がすことが組織の負担軽減につながる。

スポンサーリンク

変形性膝関節症のリハビリテーション

膝OAのリハビリとしては以下の流れで進めていきます。

●問診

・どのような場面で痛いのか(歩き始め、起立動作、階段昇降など)

・どういった動きで痛いのか(屈曲、伸展、回旋、圧縮、離開のどの動きが加わるときか)

・どこが痛むのか(痛みの部位)

・痛みは一日の中でいつあるのか(朝方、夜間、安静時、運動時)

・痛みのきっかけとなるイベントはあったのか

↓

●触診

・痛みを起こしている組織を丁寧に触り分けて特定する(一つの筋でも筋腹なのか付着部なのか、靭帯でも同様)

↓

●動的評価

・痛みが軽減、あるいは増悪する動きを特定する

・大腿脛骨関節・膝蓋大腿関節それぞれ動かしてどちらの関節が痛みに関与しているか(もちろん両方の場合もある)

・関節の動きを徒手的に誘導して痛みの程度が変わるかどうか(ex.荷重時に脛骨の内旋誘導すると疼痛軽減する…etc)

・体幹や股関節、足部のポジションで痛みが変わるかどうか(ex.起立時に体幹の前傾を誘導すると疼痛軽減する…etc)

↓

●徒手アプローチ、運動療法

・制限部位を徒手的に改善(モビライゼーション、ROMex、マッサージ、リラクセーションなど)

・運動療法で体の使い方を変える(制限部位の改善で獲得した可動域で体の間違った使い方を改善)

このような流れで、どの組織が、どの動きで、どのタイミングで痛みを引き起こしているのか明確にしておきます。

これによって、痛みを起こしている膝関節にとって足りない動きがあるのか、それとも過剰な動きがあるのかが理解でき、それを改善する手段として関節可動域運動や筋力トレーニングを選択することができます。

膝関節のアライメント評価

大腿脛骨関節

・股関節の可動性(内旋制限が多い)

→OKCとCKCの両方で評価することがポイント

特に立位で脛骨に対して股関節を内旋できるかどうかが重要

・脛骨の回旋可動域(内旋制限が多い)

→大腿骨遠位、脛骨近位の両端を指で挟むようにし、大腿骨を固定しつつ脛骨を回旋する

・脛骨の傾斜(外側傾斜が多い)

→上記と同様に大腿骨、脛骨を指で挟み、大腿骨を固定しつつ脛骨を左右へ動かす

・スクワット(股関節、下腿が外旋するパターンが多い)

→体幹・股関節・膝関節・足関節がどのように連動するか

・しゃがみ込み

→膝関節が十分に屈曲できるか、体幹・股関節・膝関節・足関節がどのように連動するか

・ランジ

→前足へ荷重した際、膝関節が内外どちらへぶれるか

静的なアライメントを評価した上で動的なアライメントを評価。

静的な評価結果と動的な評価結果のつじつまが合うのかどうかもポイント。

つじつまが合わない場合はさらにその部分を詳細に評価する必要がある。

膝蓋大腿関節

・膝蓋骨の可動性(内側、下方への制限が多い)

・大腿脛骨関節の動きに対して膝蓋骨がどのように動くか

→伸展時上方への動きが少ない場合は膝蓋骨下方組織にエラーがある、外側へ大きく動く場合は外側の組織にエラーがあると予測できる

軟部組織の評価・アプローチ

私は筋と筋の間など組織間がしっかり滑るのか評価します。

触診してみて組織間に余裕があるのか、関節運動に伴って両組織が抵抗なく動くことができるかどうかを見ます。

制限がありそうなら、組織間に指を入れながら他動or自動運動で組織間をどんどん剥がしていきます。

・半腱・半膜様筋-腓腹筋内側頭

・大腿二頭筋-腓腹筋外側頭

・大腿二頭筋-外側広筋

・膝窩筋-ヒラメ筋

・膝蓋腱-膝蓋下脂肪帯

・大腿直筋-膝蓋上嚢

膝関節可動域制限因子について詳しくはこちら

関節可動域制限に対する評価とアプローチ

関節可動域運動において重要なことは以下の二点。

・end feelから制限組織が何か感じる

・関節の形状に合った動きを引き出す

end feel

当たり前のことですが、とても重要。

これができないと当てずっぽうで一つ一つの組織をストレッチやマッサージしたり。

良くなれば良いですが、良くならなかった場合、応用がきかないのでは困ります。

意識すべきポイント

・屈曲/伸展時にどこから制限を感じるのか

・膝の前方なのか後方なのか側方なのか

・膝の近位なのか遠位なのか

・表層組織なのか深層組織なのか

・単純に筋肉が伸びないのか、組織間で癒着していて伸びないのか

・つまる感じがあるのか、伸びない感じがあるのか

感覚的な部分もありますが、なんとなく感じるのと上記のような目的を持って動かして感じるのでは読み取れる情報が全然違ってきます。

初めはなんとなくでいいんです。

わからなくても何度も繰り返すうちに感覚がつかめてきます。

「あ、なんか深層の方から抵抗感を感じるな。」こう思ったら実際に触りながら動かして確認してみればいいのです。

関節の形状に合った動き

全ての関節にはその関節の形状に合った動きが存在します。

その関節形状に合った動きを理解しておく必要があります。

膝関節の構造的特徴

・FTA(大腿骨長軸と脛骨長軸のなす角度)=176°の生理的外反

・大腿骨底面=内側顆>外側顆、大腿骨前面・後面=内側顆<外側顆

そもそも大腿骨と脛骨は一直線になっていないんですよね。

外反角があるので、真っ直ぐに屈伸するというのは無理な話。

それだけでなく、関節構造を無視した動きであり、結果的に関節を壊すことにもつながります。

膝OAの方はこういった膝関節の構造を無視した動き方が癖になっており、可動域制限や痛みとなって出現するのです。

詳しくはこちらから

変形性膝関節症に対する筋力トレーニング

膝OAに対する筋トレとしては、パテラセッティングや中臀筋トレーニングが有名でしょうか。

ここで考えて欲しいことが、本当にそれが必要なのか?という疑問。

膝OAの方の全体像をイメージしてみてください。

・円背

・骨盤後傾

・股関節屈曲・外転・外旋位

・膝関節屈曲・内反位

・足関節回内・背屈位

このような姿勢が臨床上多いと思います。

この姿勢からどういった戦略をとれば良いのか?

ポイントは「内側に寄って上に伸びること」

膝OAの方の典型的な姿勢は言い換えれば、直立位から下に潰れて円背、骨盤後傾位となり、股関節と膝関節が外に開いて広がっている。

つまり、これを修正するには内側に寄せて上に伸ばせば上記の姿勢は改善されますよね。

具体的には以下の通り。

・円背→脊柱を直立(大腰筋)

・骨盤後傾→骨盤前傾(腸骨筋)

・股関節屈曲・外転・外旋位→伸展・内転・内旋位(大内転筋、長内転筋)

・膝関節屈曲・内反位→伸展・外反(ハムストリングス)

・足関節回内・背屈位→回外・底屈(後傾骨筋)

赤字の筋群の働きが重要になってくるわけです。

当ブログをいつもお読みいただいている方はなんとなくわかるかもしれませんが、この筋群はアナトミートレインで言うところのディープフロントライン(以下、DFL)と一致します。

つまり、DFLの働きが膝OAの方にとって必要になってくるのです。

DFL上の関節に制限がないか、あれば改善してから各筋群を賦活していく流れが良いです。

ただ、パテラセッティングや中臀筋トレーニングが悪いわけでも必要ないというわけでもなく、あくまでもDFLの筋群が適切に機能しているという前提があってこそ、大腿四頭筋や中臀筋も真価を発揮するのです。

DFLについてはこちら

異常歩行に対する考え方とアプローチ

膝OAの方の多くは内側裂隙の狭小化によって膝関節内側に過剰なストレスがかかっている状態です。

無意識にそのストレスを軽減しようと見かけ上異常な歩行になってしまうのです。

ですので、むやみにいわゆる正常歩行に近づけようとするのが必ずしも正解というわけではないことを頭に入れておきましょう。

異常な歩行でもその方にとっては痛みを軽減するための戦略かもしれないので。

ラテラルスラスト

立脚初期〜中期にかけての膝の外側動揺が認められる現象。

要因としては以下の通り。

・膝内反方向への不安定性

・大腿骨内旋、脛骨外旋の連鎖が起こらない

要因としてすぐに挙げられるのがやはり膝の不安定性。

では、なんで不安定かと言うと股関節が外旋位のまま内旋位にもってこれないから。

股関節、膝関節の可動域が十分にあることを前提として、立位下での脛骨に対する大腿骨の操作を練習していく必要があるのです。

体幹側屈による代償

膝内側にかかるストレスを外側へ逃がすため、体幹を患側へ傾けて代償する現象。

一見すると、体幹が弱いそうだから体幹を鍛えようとなりますが、根本は膝が問題。

もちろん、体幹の弱化が混在していることもありますが、改善すべきは膝の可動性と股関節の操作能力です。

toe out

つま先を外側へ向けることで、足部回内・脛骨外旋・股関節内旋の連鎖を作り出すことで膝関節の安定性を得ようとする代償。

つまり、つま先が外側を向いているからといって安易に真っ直ぐ向けてくださいと指導するのは膝の痛みを増悪させかねないということ。

真っ直ぐ前に向けられないのにはそれなりの理由があると考えましょう。

膝関節に対する運動療法

ここまでの内容から、膝OAに対するポイントは以下の二点。

・脛骨に対する股関節の操作

・DFL上の筋群の賦活

これができればかなりの問題は解決できるはず。

それでも解決できない部分はさらに個別な評価が必要になりますが。

以下にオススメの運動療法をご紹介します。

股関節の運動療法①

股関節の回旋の動きがとても重要。

立位で難しい場合、まずは臥位で練習しましょう。

1.鼠径部の中央を触れる(骨頭にあたる位置)

2.骨頭を中心に股関節を内外旋する

ポイント

・あくまでも股関節を中心に動かす

・膝関節で代償しやすいため注意

・鼠径部を触れながらすると意識的に動かしやすい(写真では触れていませんが触れた方が効果的)

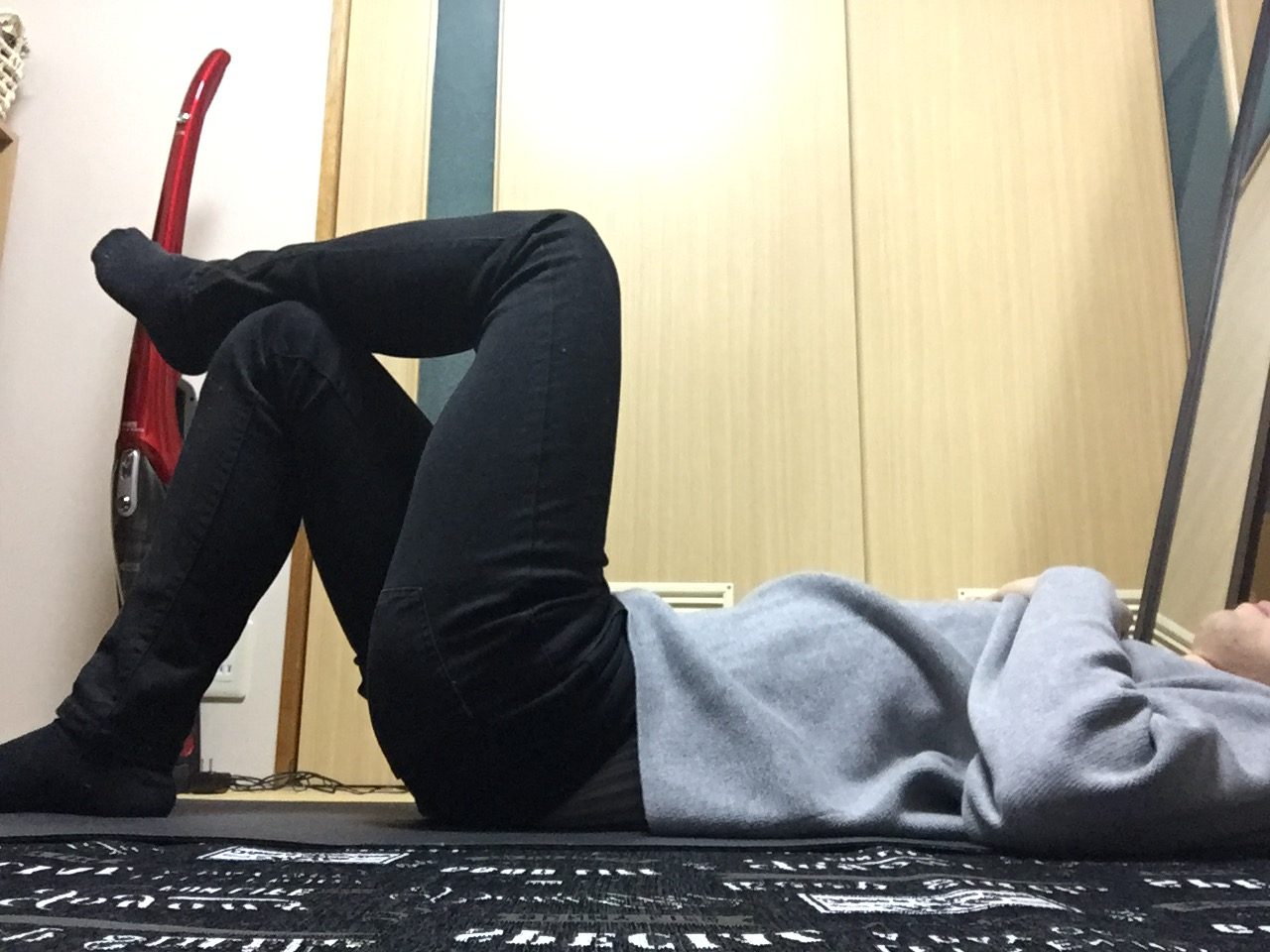

股関節の運動療法②

大腰筋を意識した運動療法です。

1.片膝を立てて、反対側下腿を膝の上に乗せる

2.膝の上を滑らせるように股関節を屈曲・外転・外旋方向へ動かす

ポイント

・遅筋線維が豊富な大腰筋の特性を考慮してゆっくり大きく動かす

・膝が内側に入らないように注意

股関節の運動療法③

大腰筋とハムストリングスに対する運動療法です。

1.立位で肩幅に足を開き、鼠径部を触れる

2.鼠径部を中心に体幹を前屈、臀部を後上方へ突き出すように動かす

ポイント

・膝が足部より前方へ出ない、膝が過伸展しないように注意

・荷重は小趾側へかけつつ股関節の内旋を意識して動くことで脛骨に対する大腿骨の操作を練習できる

・股関節を中心に動くことで大腿四頭筋の過活動を抑制、大腰筋を賦活できる

・ハムストリングスの遠心性活動によって大腿四頭筋の過活動を抑制できる

膝関節の運動療法

多くは脛骨が外旋位で固まっているため、脛骨の内旋の動きが重要。

膝窩筋、半腱・半膜様筋の運動療法です。

1.下腿を内旋位へ誘導

2.内旋位を保ったまま踵から膝屈曲方向へ引く

ポイント

・足部で代償しないように脛骨を内旋する

・内側ハムストリングスの収縮が入っているかチェック

・臥位でも可能

まとめ

・手術で全て解決されるわけではなく、メカニカルなストレスがかかる要因を考えるべき

・軟骨、軟骨下骨が痛みを感じるわけではなく、骨膜の延長である関節包が痛みを感じる

・脛骨に対する大腿骨の操作が重要

おわりに

いかがでしたか?

膝の痛みは膝が変形しているから痛いわけではなく、変形するほどのストレスがかかった結果です。

ですので、そのストレスがかかる原因に対してアプローチしなければいけません。

膝は色んな部位からの影響を受けやすい部位でもあるので、本記事を参考に臨床に活かしてもらえたらと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.理学療法士協会発行診療ガイドライン

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/05/07

-

体幹の可動域制限は胸椎・腰椎の構造がわかれば難しくない!

-

2017/01/10

-

【膝関節の痛みに悩むセラピストへ】覚えておいて欲しいたった3つの特性

-

2016/11/07

-

脳画像を読解する4つのポイント

-

2017/08/28

-

大腿骨頸部骨折のリハビリテーション【若手セラピストには是非読んでほしい】

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開