2017/09/26

股関節の可動域制限を改善するためのポイント

スポンサーリンク

この記事を書いている人 - WRITER -

股関節のROMexと言って、何も考えずに真っ直ぐ屈伸していませんか?

中々可動域が改善しない、痛みが続いているといった状態であれば、やり方を考え直す必要があるかもしれません。

関節にはその関節特有の構造があり、その構造に合った動かし方をしないと良くしようと取り組んでいることが逆効果になる恐れがありますが、関節構造に合った動かし方をすることでスムーズに可動域の獲得も可能です。

今回は、股関節に焦点を当てて股関節の関節構造からどのように動かすのが良いのかまとめてみました。

目次

関節可動域運動の間違い

そもそも関節可動域運動自体を間違ったやり方で実施している場合があります。

まず、考えてほしいことがなぜ関節可動域制限が起こっているのかということです。

よくある間違いが、筋肉など軟部組織が固まったから制限が起こっているという誤解。

これは逆で、運動パターンの異常で関節に偏ったストレスがかかった結果、骨の変形や軟部組織が変化し可動域制限が起こるという流れが自然です。

骨折による急性外傷などはまた別ですが。

例えば、股関節で多いのは伸展制限。

腸腰筋や大腿直筋が固いから伸展がいかないと考えて、ストレッチなどによって柔軟性が改善したとしてもすぐに元に戻ることが考えられます。

みなさんも一度はこういった経験あるんじゃないでしょうか?

筋肉の固さ→関節の制限という考えで筋肉の固さがとれたら可動域は改善するといった安易な考えではなく、筋肉が固くなったそもそもの原因があってその結果可動域制限が出現しているので、その原因に対してアプローチしなければいけないのです。

上記の例で考えられる一つの要因としては、高齢となると脊柱は後湾しそれに伴い、骨盤が後傾して股関節は屈曲・外転・外旋位となりやすいです。

このような姿勢で歩行など動作を行うことが習慣化されると、次第に股関節後方の筋群(大殿筋、中殿筋、梨状筋など)は柔軟性を失い、大腿骨頭は前方へ押し出され、腸腰筋など前方の筋群によって大腿骨頭をおさえるために緊張を高めることが予測されます。

姿勢による運動パターンへの影響の結果として、腸腰筋が緊張しているのでストレッチでは中々改善しないと思われます。

つまり、可動域制限や痛みを改善するために筋肉に対してストレッチするという考えが間違いで、そこに至ってしまった運動パターンの改善が必要なのです。

そのためには、関節の構造に合った運動パターンを再学習、関節の構造に逆らわないハンドリングが重要となります。

股関節可動域制限があるとどうなるのか?

そもそも、可動域制限があるとどうなのか?

股関節は臼関節ですので、3平面上に動くことができて自由度が高い関節です。

股関節は身体の中でもモビリティの役割を担う関節なのです。

股関節の隣接関節を上下で見てみると、腰椎と膝関節ですが、どちらも可動性が高いとは言えない構造となっています。

股関節に制限ができると、隣接関節で制限を補おうとして過剰に腰椎や膝関節に負担がかかることが考えられます。

普段なんとなく、歩いたり走ったり、しゃがんだり、跨いだりと股関節を使っていますが、回旋可動域が十分にあるからこそ楽に動くことができます。

よく誤解されますが、股関節は真っ直ぐに屈伸したりはせず、必ず回旋運動を伴っています。

ですので、回旋運動が制限されると屈伸や内外転も制限されますし、股関節自体にも負担となり、隣接関節にも負担となるというふうに悪循環に陥ります。

では、股関節が実際どのように動くのか考えていきましょう。

股関節の構造特性

股関節は大腿骨と寛骨の臼蓋から構成される3軸性の臼関節です。

3軸性ということなので、屈曲/伸展、外転/内転、外旋/内旋の3つの軸の動きを持っており、可動性に富んだ構造となっています。

股関節を構成する大腿骨と臼蓋について、それぞれどのような形態をしているのか以下に解説しています。

大腿骨の形態

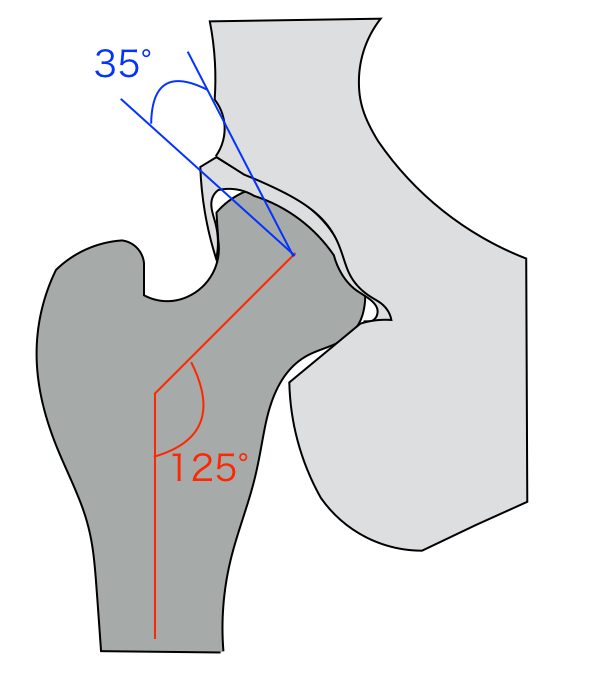

脛体角

前額面上では、大腿骨には大腿骨長軸と頸部から成る頸体角と呼ばれる約125°の角度が存在しています。

これより角度が少ないと内反股、大きいと外反股と呼ばれます。

内反股のメリットとデメリットは以下の通りです。

<メリット>

・股関節外転筋力のモーメントアームが増加

<デメリット>

・外転筋の機能的長さの減少

・大腿骨頸部にかかる剪断力の増加

モーメントアームとは、支点と力点とを結んだ距離のことを指し、股関節と外転筋を例にとると骨頭の中心から外転筋の停止部までの距離を指します。

この距離が長いほど楽に運動を起こすことができ、内反股の場合はモーメントアームが長くなるので少ない力で外転運動を起こすことができるということです。

モーメントアームは長くなりますが、内反することで外転筋の長さは短くなるので(構造的に短くなっているわけではないので短縮とは違う)、筋出力は発揮しずらくなります。

また、内反股の状態で直立位を取ると頸部にかかる剪断力がとても大きいため、剪断力を低下させる肢位となって適応する必要があります。

このことから、股関節を内転位として歩行するトレンデレンブルグ歩行、または体幹を同側へ側屈させて股関節を相対的に内転位とするデュシェンヌ歩行といった歩行様式となることが考えられます。

つまり、外転筋力自体がそもそも低下しているとモーメントアームの増大による効果の恩恵があまり得られない可能性が出てきます。

外反股のメリットとデメリットは以下の通りです。

<メリット>

・大腿骨頸部にかかる剪断力の低下

・外転筋の機能的長さの増加

<デメリット>

・外転筋力のモーメントアームの減少

・外側へ脱臼しやすい

内反股とは対照的に、モーメントアームが減少するので骨格的には力を発揮するには不利となりますが、機能的な長さは長くなるので筋肉自体は筋出力を発揮しやすくなります。

頸部にかかる剪断力は少なく負担はあまりかかりませんが、臼蓋に対して骨頭が垂直に近いアライメントとなるため、外側へ脱臼しやすくなります。

このことから、歩行時には対側の骨盤を下制させて股関節を相対的に外転位として関節適合性を増加させるような戦略をとることが予測できます。

また、脛体角が存在するのには膝関節との関係もあります。

*詳しくは以下の記事をご参照ください。

前捻角

水平面上では、大腿骨頸部が大腿骨内外側顆を通る内外軸に対して10~15°前方に捻れている前捻角と呼ばれる角度が存在しています。

この前捻角が15°より大きくなると過度前捻と呼ばれ、少なくなると後捻と呼ばれます。

過度前捻では、骨頭が前方へ向いているため股関節を過度に内旋させることで臼蓋との適合性を高めることで適応します。

後捻では、骨頭が後方へ向いているため股関節を外旋させることで臼蓋との適合性を高めます。

大腿骨形状から考える股関節の安定性

125°の脛体角と15°の前捻角から屈伸・回旋0°であれば、骨頭は前上方内側に向いていることになります。

大腿骨がこのポジションで固定されている場合、臼蓋を後下方へ向けると骨頭にうまくはまります。

つまり、大腿骨に対して骨盤前傾位が骨頭を臼蓋が覆う被覆率が高まり、安定性が高いポジションと言えます。

反対に骨盤後傾であると、臼蓋は前方へ向くため前方の被覆率はより低下してしまい、不安定なポジションと言えます。

変形性股関節症や臼蓋形成不全などの症例では、元々臼蓋が浅く骨性支持が得られにくかったり、筋による制御も不十分であるため、骨盤を前傾位で固定して被覆率を高めたポジションで歩行や動作を行う場面をよく見かけます。

これは、不安定な関節をどうしたら安定できるか?となった結果として骨盤前傾という対応をしています。

ですので、前傾が強すぎる!と安易に後傾方向へ誘導したり、前傾へ引っ張っている筋を緩めたりすると、痛みを増強させたりうまく歩行できないといったことになる可能性があります。

重要なのは、なぜ骨盤前傾という戦略をとる必要があるのか?という視点です。

寛骨の形態

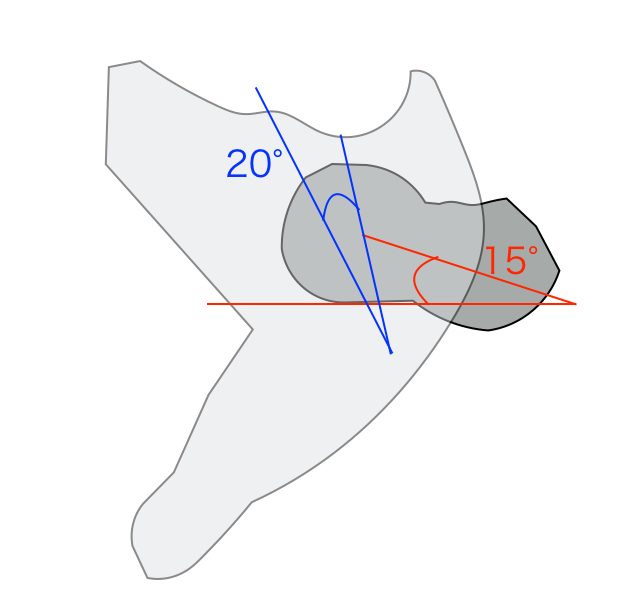

CE角

前額面上で臼蓋の大腿骨頭を覆う程度を表しているCE角と呼ばれるものがあります。

これは、前額面上で骨頭中心に対する垂線と骨頭中心と臼蓋上縁を結んだ線とのなす角度のことを指し、正常では約35°です。

この角度が少なくなる、より垂直に近づくと骨頭に対する臼蓋の被覆率は低くなり、脱臼のリスクが高まると言えます。

骨盤の動きで言うと、前傾することで前額面上では坐骨結節が開くように動くため臼蓋上縁は内側へ動き、CE角は減少します。

脱臼リスクが高まるというと、じゃあ骨盤前傾はしないほうがいいのか?というと違って、ケースバイケースです。

あくまでも前額面上で上方への脱臼リスクが高くなるということで、逆にいうと下方の被覆率は高くなっているのでそこに骨頭の向きを変えればいいわけです。

この場合でいうと、外転方向へ骨頭が動くと骨頭は下方へ向くので関節の適合性が高まります。

しかし、実際は3Dで動くので一概に外転したらいいというわけでもないです。

後述する寛骨臼前傾角とも合わせて考えていただければと思います。

寛骨臼前傾角

水平面で臼蓋が骨頭を囲む角度である寛骨臼前傾角と呼ばれるものが存在しています。

骨頭の前後を結ぶ線と寛骨臼の後縁と前縁を結んだ線からなる角度で、これは20°が正常であり、骨頭の前方は臼蓋で覆われてはいません。

ですので、構造上骨頭は前方に脱臼しやすく、後方は安定性が高い構造となっています。

骨盤が固定した状態で大腿骨を動かす場合、内旋すると骨頭は後方へ向くため関節適合性が高まると言えます。

寛骨形状から考える股関節の安定性

35°のCE角と20°の寛骨臼前傾角から前後傾・回旋・側方傾斜が0°であれば、臼蓋は前下方外側へ向いていることになります。

寛骨がこのポジションで固定されている場合、大腿骨は屈曲・外転・内旋すると臼蓋に向けて骨頭を動かすことができます。

つまり、寛骨に対して大腿骨が屈曲・外転・内旋したポジションが被覆率が高まり、安定性が高いポジションと言えます。

反対に寛骨に対して大腿骨が伸展・内転・外旋すると骨頭は臼蓋で覆われていない前方へ移動するため、不安定なポジションとなります。

スポンサーリンク

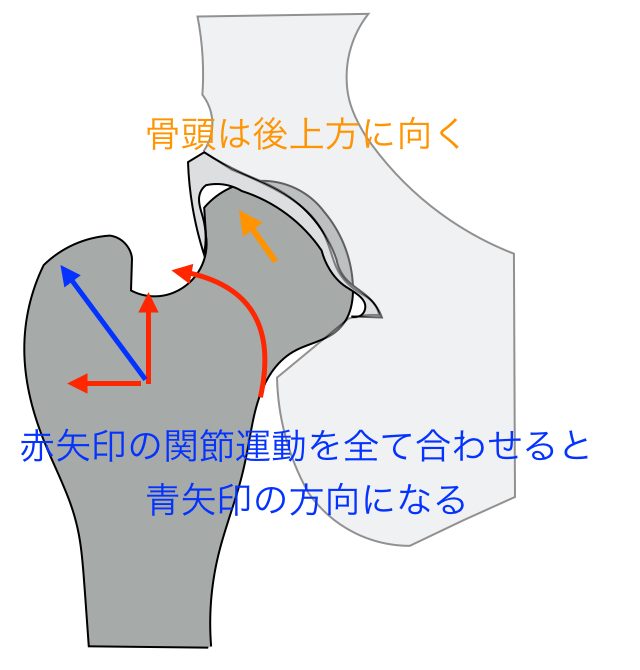

大腿骨と臼蓋の適合性を考えた関節運動

上記の内容から、大腿骨と寛骨はそれぞれ形状の特徴があって、形状に合った関節の適合性が高まるポジションがあることをお伝えしました。

そう考えると、可動域制限や痛みなどの症状が出現するのは、大腿骨と臼蓋との適合性が崩れている、適合性が低いポジションへ動いてしまうような運動パターンとなっていると言えます。

冒頭でも述べましたが、よくある誤解が体幹に対して真っ直ぐ屈伸するという認識。

上記で挙げたような形態を考えると真っ直ぐ屈伸すると骨頭が臼蓋から外れる方向へ動くため、脱臼・インピンジメントしてしまいます。

こうならないためには、臼蓋に対してはまるように骨頭の向きを調整しなければいけません。

屈曲時

屈曲時の場合で考えると、脛体角があるので真っ直ぐではなく、頸部の長軸にそって軸回旋するように外側に向けて屈曲する必要があります。

屈曲に伴って骨頭は後方へ移動、外側へ屈曲する(外転方向)と骨頭は下方へ移動します。

このままだと、下後方へ脱臼してしまうので外旋して骨頭を前方へ向けます。

臼蓋は寛骨臼前傾角もあり、前方に比べ後方の方が深くなっているため、後方へ向くようにすると適合性が得られるというわけです。

つまり、骨頭が臼蓋から逸脱しないように屈曲するには、屈曲・外転・外旋の複合運動が必要なのです。

セラピストによるROMexにおいてもこの複合的な動きを意識して動かすべきです。

また、立位では先ほどと反対に骨頭に対して臼蓋の向きを変えなければいけません。

つまり、体幹、骨盤の抗重力位での操作能力が求められます。

屈曲時の骨頭向きは、前内方へ向くため臼蓋は後外方へ向きを変える必要があります。

言い換えると、骨盤後傾ですね。

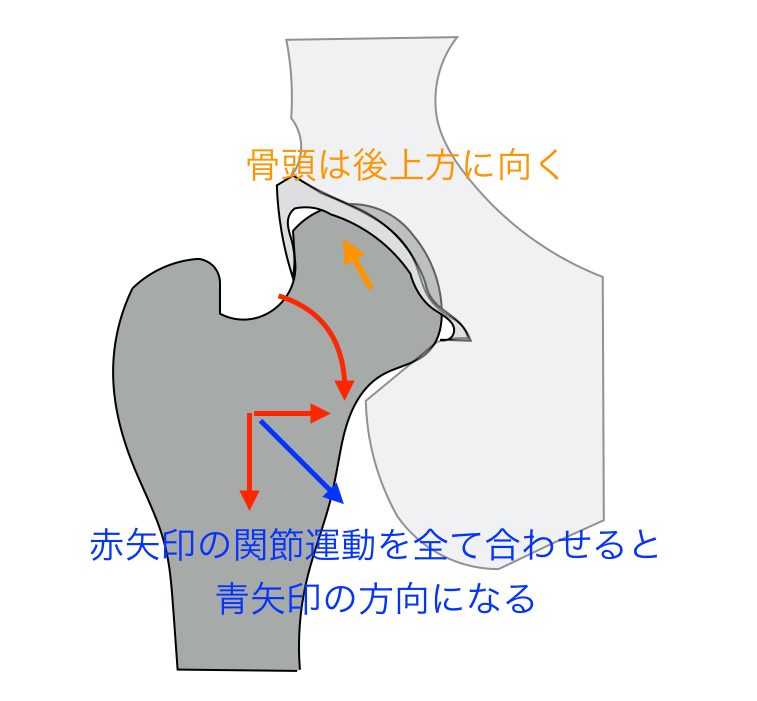

伸展時

伸展時の場合も同様に脛体角を考慮して、頸部の長軸にそって軸回転するように動く必要があります。

屈曲時は外側に向けてでしたので、真っ直ぐではなくそのライン上に合わせて内側へ向けて伸展します。

伸展位から屈曲位へは内側から外側へ斜めに動くことになりますね。

伸展時は骨頭が前方へ向くため、内旋・内転によって骨頭を後上方へ向けると臼蓋の適合性が高まることになります。

つまり、骨頭が臼蓋から逸脱しないように伸展するには、伸展・内転・内旋の複合運動が必要なのです。

ROMexにおいてもこのような複合的な動きを意識するべきです。

また、立位では骨頭に対して臼蓋の向きを変えなければいけず、伸展時の骨頭は後内方へ向くため臼蓋は前外方へ向きを変える必要があります。

言い換えると、骨盤前傾です。

関節可動域運動のコツ

ここまでの内容からまとめると以下のように関節運動をする必要があります。

股関節屈曲=大腿骨屈曲・外転・外旋+寛骨後傾

股関節伸展=大腿骨伸展・内転・内旋+寛骨前傾

屈曲、伸展に共通するポイントとしては、大腿骨の脛体角をイメージして真っ直ぐではなく、対角線上に斜めに動かすことがポイントです。

真っ直ぐの屈伸というのは、骨盤や腰椎が動いて見かけ上真っ直ぐに見えているだけです。

実際は、脛体角を軸として円錐のような動きを屈伸の全域で行われています。

屈曲可動域運動のポイント

屈曲時では、まずは臼蓋が前方を覆っていないという特徴をふまえて、少し屈曲方向へ動かすと骨頭は下方へ移動して被覆率が高まりますので、ここから脛体角を意識した対角線上に動かすと良いです。

①.やや屈曲位へ大腿骨を誘導

②.屈曲位からやや外転・外旋位へ誘導

③.②のポジションから脛体角の軸回旋を意識して上外側へ誘導する

(この時、屈曲・外転・外旋の複合運動しながら)

上記の流れに加えて、膝関節を屈曲位にすること、骨盤を後傾位にすることも行うとより良いです。

膝関節が屈曲位であると、大腿骨は遠位が上方へ近位が下方へ移動、つまり、相対的に股関節は屈曲方向へ動くことになるので、これを利用します。

骨盤は大腿骨の操作と一緒に行うことは難しいので、クッションやタオルを臀部下方へ入れて後傾位とすると良いです。

伸展可動域運動のポイント

伸展時では、まずは屈曲時と同様に臼蓋の前方が覆われていないことをふまえて、内旋方向へ動かすと骨頭が後方へ移動して被覆率が高まりますので、ここから脛体角を意識して対角線上に動かすと良いです。

①.やや内旋位へ大腿骨を誘導

②.内旋位から伸展・内転位へ誘導

③.②のポジションから脛体角の軸回旋を意識して下内側へ誘導する

(この時、伸展・内転・内旋の複合運動しながら)

上記の流れに加えて、膝関節を伸展位にすること、骨盤を前傾位にするとより良いです。

膝関節が伸展位であると、大腿骨は遠位が下方へ近位が上方へ移動、つまり、相対的に股関節は伸展方向へ動くことになるので、これを利用します。

骨盤は下位腰椎あたりにタオルなど入れて対応すると良いです。

股関節に対する運動療法

運動療法としては、ROMexで可動域を引き出してから動作へつなげるための練習という流れで考えます。

ですので、大腿骨に対する骨盤の操作を指導すると良いですね。

大腿骨に対する骨盤の運動療法①

①.端座位にて股関節やや外転位でみぞおちを触れる

②.腰椎伸展+骨盤前傾、腰椎屈曲+骨盤後傾を繰り返す

ポイントとしては、

・股関節やや外転位とすることで臼蓋に対する骨頭の被覆率を高める

・腰椎と連動して骨盤を動かすことを意識することで、大腿骨に対する腰椎+骨盤の操作練習ができる

・腰椎より上位の体幹は力まず、腰椎より下位と分離して連動しないようにする

・みぞおちを触れることで大腰筋に刺激を入れつつ動作練習できる

大腿骨に対する骨盤の運動療法②

①.立位で肩幅に足を開いて、鼠径部を触れる

②.鼠径部を中心に体幹を前屈する

ポイントとしては、

・立位での大腿骨に対する骨盤の操作を練習できる

・膝関節はやや屈曲位で過屈曲、過伸展しない

・大腿四頭筋の収縮がなるべく入らないように、ハムストリングスの起始部の遠心性を使う

まとめ

・大腿骨に対する臼蓋、臼蓋に対する大腿骨の適合性を考える

・真っ直ぐに屈伸するというのは誤解、実際は脛体角を軸に円錐のような動きをする

・可動域制限や痛みは関節の適合性が崩れた、逸脱する方向へ動く場合に結果として出現している

・考えるべきは関節の適合性

おわりに

いかがでしたか?

真っ直ぐに屈伸してROMexを行っていた方は今一度、股関節の構造を考え直してみてください。

関節形状に合った動かし方をするだけで、自然と制限はとれてきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

オススメの書籍

The following two tabs change content below.

ロック好きな理学療法士。北陸でリハビリ業界を盛り上げようと奮闘中。セラピスト、一般の方へ向けてカラダの知識を発信中。

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

この記事を書いている人 - WRITER -

関連記事 - Related Posts -

-

2017/04/13

-

足関節・足部の3つの解剖学的特徴から可動域制限について考える

-

2016/11/07

-

脳画像を読解する4つのポイント

-

2017/12/19

-

橈骨遠位端骨折のリハビリ【上肢機能の再建に何が必要かを考える】

-

2017/02/21

-

膝関節の可動域制限を考えるための関節構造の基礎知識

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開