2017/09/09

腰部脊柱管狭窄症のリハビリ【改善しにくい痛みや痺れの対処法まとめ】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

脊柱管狭窄症は腰椎椎間板ヘルニア、圧迫骨折などと並んで代表的な腰部疾患の一つであり、臨床で担当することも多いのではないでしょうか?

そんな脊柱管狭窄症の方に対して、痛みを訴える部位をなんとなくマッサージしたり、特徴的な症状である間欠性跛行にもはっきりとした対応ができずに悩んでいませんか?

痛み部分をマッサージするのは対症療法でなぜ痛みが起こったのか、なぜ脊柱管狭窄症を発症してしまったのか。

このプロセスが非常に重要です。

本記事では、脊柱管狭窄症の基本的な概要、症状、発症要因、リハビリの進め方について一連の流れを網羅しており、これを読めば自信をもって担当することができます。

脊柱管狭窄症によって困っている方にばっちり対応しましょう。

目次

腰部脊柱管狭窄症とは?

そもそも脊柱管狭窄症とはどのような状態を指すのか。

まずはここを抑えておく必要があります。

腰部脊柱管狭窄症(Lumber spainal canal steno-sis:LSCS)とは、以下のように定義されています。

腰椎部の脊柱管あるいは椎間孔の狭窄化により、神経組織の障害あるいは血流の障害が生じ、症状を呈すること

引用:腰部脊柱管狭窄症ガイドライン 2011

その名の通り、脊髄の通り道である脊柱管に狭窄が起こり、中を通る脊髄や馬尾が圧迫されている状態。

狭窄を起こす要因として、脊椎すべり症、側弯症、椎間板膨隆、椎間関節や黄色靭帯の肥厚などが背景として考えられています。

しかし、現在の所、原因や病理学的な変化について明確なエビデンスは確立されておらず、一般的には加齢による椎体の退行性変化が要因ではないかとされています。

腰部脊柱管狭窄症の好発年齢

40歳以上の男女の内、約3.3%。

80歳以上では男性で約9.9%、女性で約15.8%とされており、加齢に伴って増加傾向にあります。

腰部脊柱管狭窄症の好発部位

L4/5、L3/4、L5/S1の順に多いとされています。

好発部位としては、腰椎椎間板ヘルニアと同じL4/5が最も好発する部位となっています。

ヘルニアと同じく下位腰椎の可動性が上位腰椎より大きいため、ストレスがかかりやすいことが背景にあると考えられます。

椎間板の膨隆や椎間関節、黄色靭帯の肥厚もそこにストレスがかかっているからそのように適応した結果そうなったと言えます。

腰部脊柱管狭窄症の発症要因

発症要因としては以下の通り。

・椎体の退行性変化

・偏った姿勢(腰椎の過度な前彎)

退行性変化とは、変形性膝関節症をイメージしてもらうと分かりやすいと思いますが、偏ったストレスによって椎体自体がそれに適応するように形状を変化させた状態なので、自然に治るということはあり得ないということになります。

姿勢の要因としては、腰椎が前彎することで後方靭帯が短縮し、硬膜の後方が圧迫を受けて脊柱管が狭窄する形となります。

どちらもそれが直接脊柱管に影響を与えていることは間違っていないですが、あくまで結果です。

その背景には椎体の退行性変化を進めてしまう要因、腰椎の前彎を強めてしまう要因が必ずあるはずなので、そこを掘り下げて考えていく必要があります。

椎体の変性による要素が大きい場合はリハビリで完全に改善することはできませんが、姿勢による要素が大きい場合はリハビリでの改善が見込めます。

腰部脊柱管狭窄症の症状

腰部脊柱管狭窄症の症状としては主なものは以下の通り。

・間欠性跛行

→歩行をしていると次第に足が痺れたり、痛くなる

前傾姿勢をとったり、休むと回復する

・感覚障害

→下肢や会陰部の感覚に異常が生じる

・膀胱直腸障害

→外性器から肛門周囲にかけての痺れ、違和感、便秘、歩行時の尿意・頻尿に始まり、症状が進行すると残尿感、排尿困難が

生じ、さらに進むと尿便失禁したり、尿が出なくなったりする

以前の腰椎椎間板ヘルニアの記事でもお伝えしましたが、神経の圧迫によって下肢の痛みや痺れが出現しているというのは考えにくいです。

神経自体に痛みの受容器があるわけではなく、末梢の筋肉、筋膜、腱や靭帯などにある受容器が痛みを感じ取って脳へ伝えます。

脊柱管で神経が圧迫されることによって下肢に痛みを発生させているとしたら、下肢に圧痛点があることは説明できません。

それは、脊柱管の神経で痛みが発生しているのであって下肢で痛みが発生しているわけではないので。

痛みや痺れがない方でも脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアと診断される方はいます。

これは痛み=脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニアではないということを表していますよね。

程度の差はあれど、神経の圧迫が原因であれば症状が出ていてもおかしくないはずなので。

要は、痛みと神経の圧迫を混同してしまうことが問題で、別のものと考えたほうがうまくいきます。

例外もありますが、基本的には神経の圧迫によって痛みや痺れは出現しません。

圧迫によって起こるのは筋出力の低下や知覚の低下。

実際、痺れと知覚の低下を完全に鑑別することは難しいですが、混同されやすいのが現実です。

痺れはジンジンとする感じ。長時間正座した後などはそのような感じですよね。

知覚低下は触れているのが分かりにくい、または、全く分からないといった感じ。

痛みの原因としては、筋・筋膜性由来と考えるほうが理解しやすいです。

神経の障害部位と症状部位が一致しないことも多々あると思いますが、筋・筋膜性のものと考えると理解できます。

もし、神経由来であれば症状部位が一致するはずなので。

筋・筋膜由来の要素があるから、リハビリでその場で介入、あるいは数回の介入で痛みの改善が認められることもあるのです。

重要なのは以下の2点。

・脊柱管が狭窄するよう負担が腰部にかかっている

・腰下肢周囲に発生したトリガーポイントによる痺れや痛み

ヘルニアの記事にも痛みや痺れのことが書いてありますのでご参照ください。

腰部脊柱管狭窄症と他疾患との鑑別

腰椎椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症は基本的に症状は似たようなものを呈します。

それは、脊柱管内の脊髄や馬尾が圧迫されるという点では同じだから。

症状を起こしている原因が、椎間板の変性による圧迫であれば椎間板ヘルニア、脊柱管の狭窄によるものであれば脊柱管狭窄症と呼ばれるだけです。

両者は混在することもあり、結局は疾患名が云々かんぬんではなく、どうしたらい痛いのか?どうしたら辛いのか?と症状が発現する条件を特定していき、問診によって特定しきれない部分を動作、あるいは徒手的にセラピストが誘導することで症状の原因を特定していく能力が求められるということ。

単純にヘルニアだから腰を伸ばしてください、狭窄症だから腰を曲げてくださいではセラピストでなくも少し調べたら誰でもわかることですからね。

腰部脊柱管狭窄症と間違われやすい疾患に慢性動脈閉塞症(PAOD)があります。

どちらも症状が似たようなものを呈しますが、PAODは

・片側性

・ふくらはぎに痛みが限局しやすい

・足先の冷感

という特徴があります。

これだけでははっきりと鑑別できないこともあるので、血圧脈波検査装置を用いたABIが主流です。

または、足背動脈、後脛骨動脈の触知にて鑑別できる可能性も示唆されています。

腰部脊柱管と周囲の構造

硬膜内にある脊髄あるいは馬尾神経は周囲を黄色靭帯、後縦靭帯、椎間板、椎体で囲まれています。

脊柱管狭窄症とは、2枚目の写真のように黄色靭帯や後縦靭帯の肥厚、髄核の膨隆など周囲の組織に硬膜が圧迫されることによって間接的に神経が障害されるというもの。

脊髄はL2の高さで終了して以降は馬尾神経と変わりますので、腰部脊柱管狭窄症では馬尾神経障害がほとんどです。

上述しましたが、痛みは筋・筋膜性のものがほとんどであり、神経の圧迫による症状は異常知覚や筋出力の低下などです。

腰部脊柱管狭窄症の分類

馬尾型

黄色靭帯や後縦靭帯の肥厚によって、脊柱管が圧迫されて馬尾神経そのものが圧迫されている状態。

全体的に圧迫を受けているため、症状としては両側性に出現。

神経根は障害されていないため、L4/5レベルでの狭窄の場合、L5神経根は障害されていないので症状が出現するのはS1以下の部位ということになります。

自覚症状としては、下肢・会陰部の異常感覚が主です。

神経根型

骨肥厚によって神経根が障害されている状態。

症状としては、片側のみに出現。

L4/5レベルでは、片側のL5神経根が障害されることになります。

症状としては下肢の疼痛を訴えることが多いですが、馬尾型に比べて保存療法で自然治癒する場合がほとんどなので、やはり筋・筋膜性の要素が大きいのかなと思っています。

| L4 | L5 | S1 | |

| 筋力低下 | 膝関節伸展 | 足関節背屈 | 足関節底屈 |

| 感覚障害 | 大腿前面〜下腿内側 | 下腿外側〜前足部 | 下腿後面〜足底 |

| 腱反射 | 膝蓋腱反射低下 |

アキレス腱反射低下 |

混合型

馬尾型と神経根型が混在した状態。

症状としては、馬尾型と神経根型の両方の症状が出現。

L4/5レベルの場合、両側のS1以下の異常感覚と片側のL5の下肢痛が主な症状。

腰部脊柱管狭窄症の手術

手術の適応となる場合は以下の通り。

・膀胱直腸障害がある

・保存療法で効果がない

・明らかな筋力低下および麻痺症状

・重度ADL障害

・100m以下の歩行で間欠性跛行の出現

・画像所見において硬膜管面積が50mm以下の高度な狭窄

術後に残存する症状

術後1~2週間は手術による炎症が起こっていますが、術後に症状が悪化する症例は少ないです。

もし、炎症によって神経根が異所性発火を起こすとすると、術後の炎症で症状が強くなってもおかしくはないはず。

それにもかかわらず、症状が悪化しない場合というのはやはり脊柱管の圧迫による症状ではなく、筋・筋膜性の痛みや痺れという要素が大きい。

実際、保存療法においても数回の介入で症状がかなり軽減される症例もいますしね。

術後にもし症状が増悪した場合は以下のことが考えられます。

・術中の神経損傷

・術後血腫による神経圧迫

実際の症例で術後の血腫による神経圧迫で麻痺が起こり訴えられたケースもあるようです。

もし、リハビリ中に症状が明らかに悪化している場合はすぐに主治医へ連絡しましょう。

スポンサーリンク

腰部脊柱管狭窄症のリハビリテーション

重要なポイントは以下の2点。

・脊柱管の狭窄を起こすほど腰部に負担のかかる姿勢や動作パターン

・腰下肢筋周囲に発生したトリガーポイント

両者に共通するのは、筋・筋膜にストレスがかかった結果、症状につながっているということ。

椎間板の変性も多裂筋や大腰筋など腰部インナーマッスルが機能している状態で動けていれば、狭窄症になるほどの負担はかからないはず。

まずは、腰下肢のトリガーポイントがどのようば範囲に痛みを及ぼす可能性があるのか確認しましょう。

腰下肢のトリガーポイントの分布と範囲

そもそも、トリガーポイントとは圧痛点の一種で、索状硬結と呼ばれる爪楊枝ほどの塊が筋肉内に出現した状態を指します。

このトリガーポイントを圧迫すると筋膜を通じて離れた部位で痛みや痺れを感じます。

これが、腰部脊柱管狭窄症における下肢の広い範囲の痛みに関連していることが多いです。

数が多いので、今回は脊柱管狭窄症の症例でも特にトリガーポイントが発生しやすい筋肉に絞って解説します。

大腿筋膜張筋

トリガーポイントは筋腹の中央辺りに出現。

関連痛は大腿外側に出現。

中臀筋

トリガーポイントは起始部の腸骨稜外側辺り、関連痛領域よりやや外側に出現。

関連痛は臀部全体の深部に出現。

小臀筋

トリガーポイントは中臀筋と近い位置にあるが、小臀筋はより深部に位置するため鑑別が必要。

股関節を外転位にして中臀筋を緩めた肢位がオススメ。

関連痛は臀部〜大腿後面〜下腿後面の広い範囲に出現。

大臀筋

トリガーポイントは仙骨付近、坐骨結節付近に出現。

関連痛は臀部全体に出現。

大腿二頭筋

トリガーポイントは筋腹中央辺りに出現。

関連痛は大腿後面外側〜膝窩辺りに出現。

半腱様筋・半膜様筋

トリガーポイントは筋腹中央辺りに出現。

関連痛は臀部〜大腿後面内側〜下腿後面内側に出現。

腓腹筋

トリガーポイントは左右とも筋腹に出現。

関連痛は外側はトリガーポイント周辺に出現、内側は膝窩〜足部内側に出現。

トリガーポイントの治療方法

トリガーポイントは表面から触れると他の部位に比べて索状の硬いものがポコッと出ていることが確認できます。

また、敏感な点でもあるため、いきなり力強く触れたり揉んだりしないように注意しましょう。

トリガーポイントの見つけ方のコツ

1.ターゲットとする筋肉の付着部を軽く圧迫

2.付着部から付着部へ筋繊維に沿って軽く圧迫したまま移動

3.トリガーポイントがあると違った感触が触知できるはず

4.見つけたらそのまま圧を強めてリリースする

アナトミートレインのラインに沿ってトリガーポイントを探すとより良いです。

リリース方法としては、持続的に圧迫を加える方法がシンプルで良いでしょう。

硬結部に対して、30~120秒程度圧迫、抵抗感がなくなるのを確認したらそこから次の抵抗感に向かってさらに圧迫していくという作業を繰り返していきます。

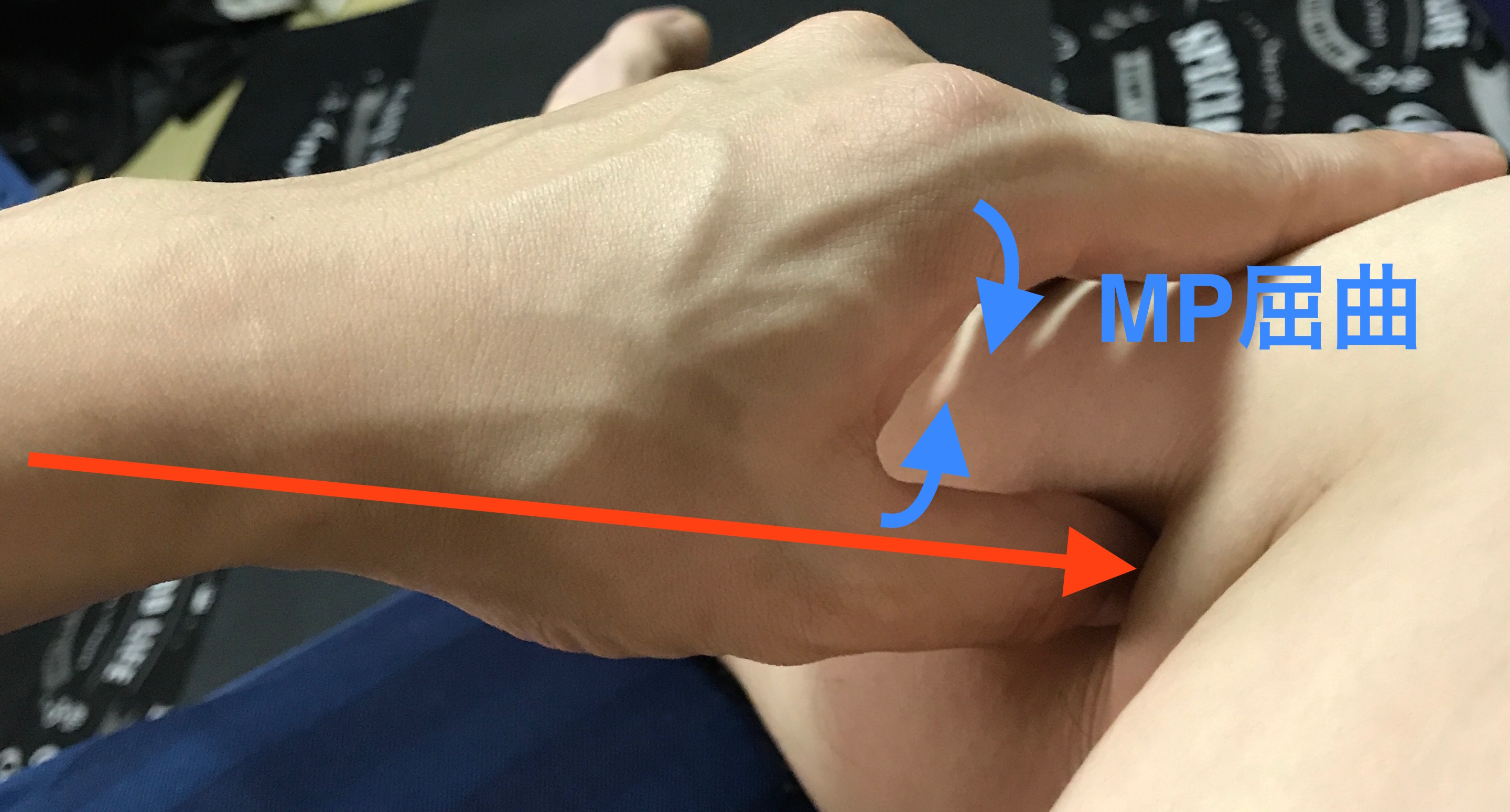

また、私自身、持続圧迫で指を痛めることもあったため、そうならないための圧迫する際のコツとしては以下の写真のように圧迫することをオススメします。

朝起きると指が痛い日は絶望的な気分でした。(笑)

母指でトリガーポイントを捉えたら、中手骨から手根骨、前腕がなるべく一直線となるポジションへ調整して圧迫します。

さらに、MP関節屈曲方向へ軽く力を入れつつ押圧すると安定してより良いです。

腰部脊柱管狭窄症に対する運動療法

靭帯や骨の肥厚にしろ、トリガーポイントにしろ、その部分に過剰な負担がかかった結果です。

ということは、手術で圧迫された脊柱管が解放される、または、トリガーポイントを除去したとしても局所に負担がかかるような姿勢、運動パターンが改善されなければ再発することも考えられるわけです。

つまり、なぜ負担がかかったか?というところを掘り下げていく必要があります。

腰椎に負担がかかる要因として多いのは以下の2つ。

・胸椎、股関節の可動域制限

・腰椎のインナーマッスルが機能しておらず、腰椎全体が一塊となって動いている

身体全体を見ると、腰椎を胸椎と股関節で挟むようにして位置しています。

両者はどちらも回旋可動域が大きく、対して腰椎は回旋には乏しい。

ということは、両者の回旋可動域が低下すると腰椎で代償してストレスがかかる可能性があるということ。

また、腰椎の椎体一つ一つに椎間関節が存在し、それぞれがわずかに動くことで負担を一箇所に集中させることなく分散させています。

腹直筋や脊柱起立筋といった大きなアウターマッスルでは椎間関節の細かい制御は不可能。

闇雲に腹筋や背筋運動を指導することが良いわけではないのです。

多裂筋や大腰筋といったインナーマッスルによって細かい制御があってこそ、アウターマッスルが効果的に機能することができます。

アウターマッスルがバリバリに働いている状態で上記の胸椎と股関節を代償して腰椎に過剰な負担がかかるとどうなるかなんとなくイメージできますよね?

トリガーポイントの形成も共通した部分があり、アウターマッスルなどを繰り返し過剰に使用するような姿勢や動作パターンとなることで、トリガーポイントや筋膜の歪みが作られていきます。

要は偏った姿勢や動作となっているということ。

これも腰椎椎間関節が一つ一つ動くこと、胸椎や股関節に制限がないこと、多裂筋や大腰筋といったインナーマッスルが機能しているという条件が揃えば、トリガーポイントが形成されるような負担も簡単にはかかりません。

腰部脊柱管狭窄症における3つのポイント

・腰椎一つ一つに可動性があるかどうか

・胸椎、股関節に制限がないかどうか

・腹直筋、脊柱起立筋を過剰に使わず、多裂筋、大腰筋が機能しているかどうか

胸椎に対する運動療法

1.四つ這いとなる

2.胸椎部分を意識して斜め上後方を見るように回旋+伸展

ポイント

・吸気に合わせて回旋+伸展する

・腰椎は動かさず胸椎で動く

・四つ這いが難しい場合、側臥位でも可能

腰椎を伸展位とすると狭窄症状を強めてしまう可能性があります。

腰椎は伸展位ではなくフラット。セラピストが徒手的に腹部から支えて補助しても良いです。

四つ這いよりは側臥位の方がリスクは少ないので、そちらから試してみると良いかもしれません。

股関節に対する運動療法①

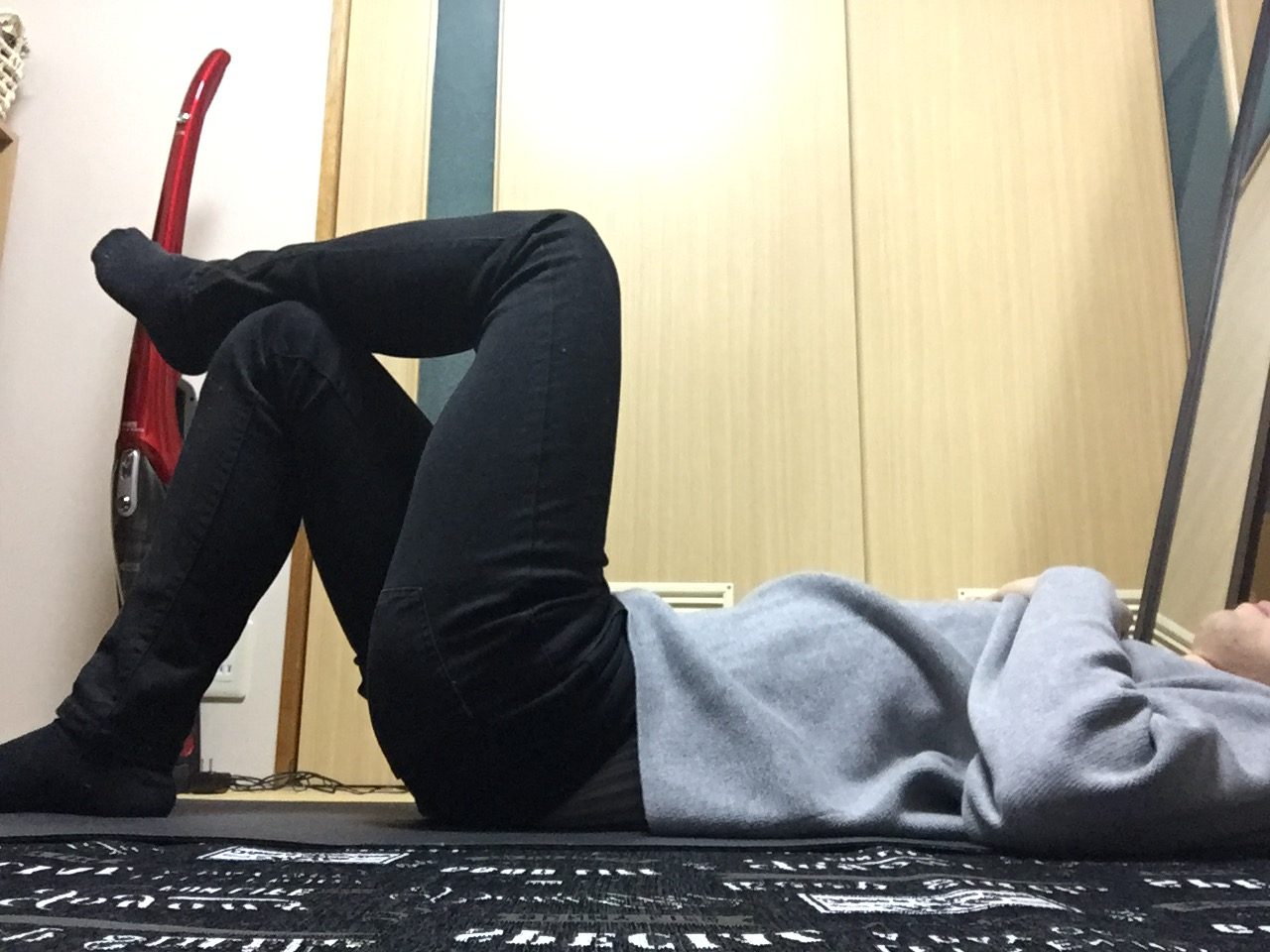

1.仰向けで片膝の上に反対側の下腿を乗せる

2.股関節屈曲・外転・外旋方向へゆっくりと動かす

ポイント

・大腰筋の特徴を考慮してゆっくりと可動範囲を動かす

・まっすぐに屈曲ではなく外旋方向へ

股関節に対する運動療法②

1.立位で肩幅に足を開く

2.鼠径部を軽く押さえる

3.臀部を後方へ突き出すように体幹を前傾させる

ポイント

・膝関節は足部より前へ出ない、過伸展しないように軽度屈曲位

・ハムストリングスの伸張感を感じつつおこなう

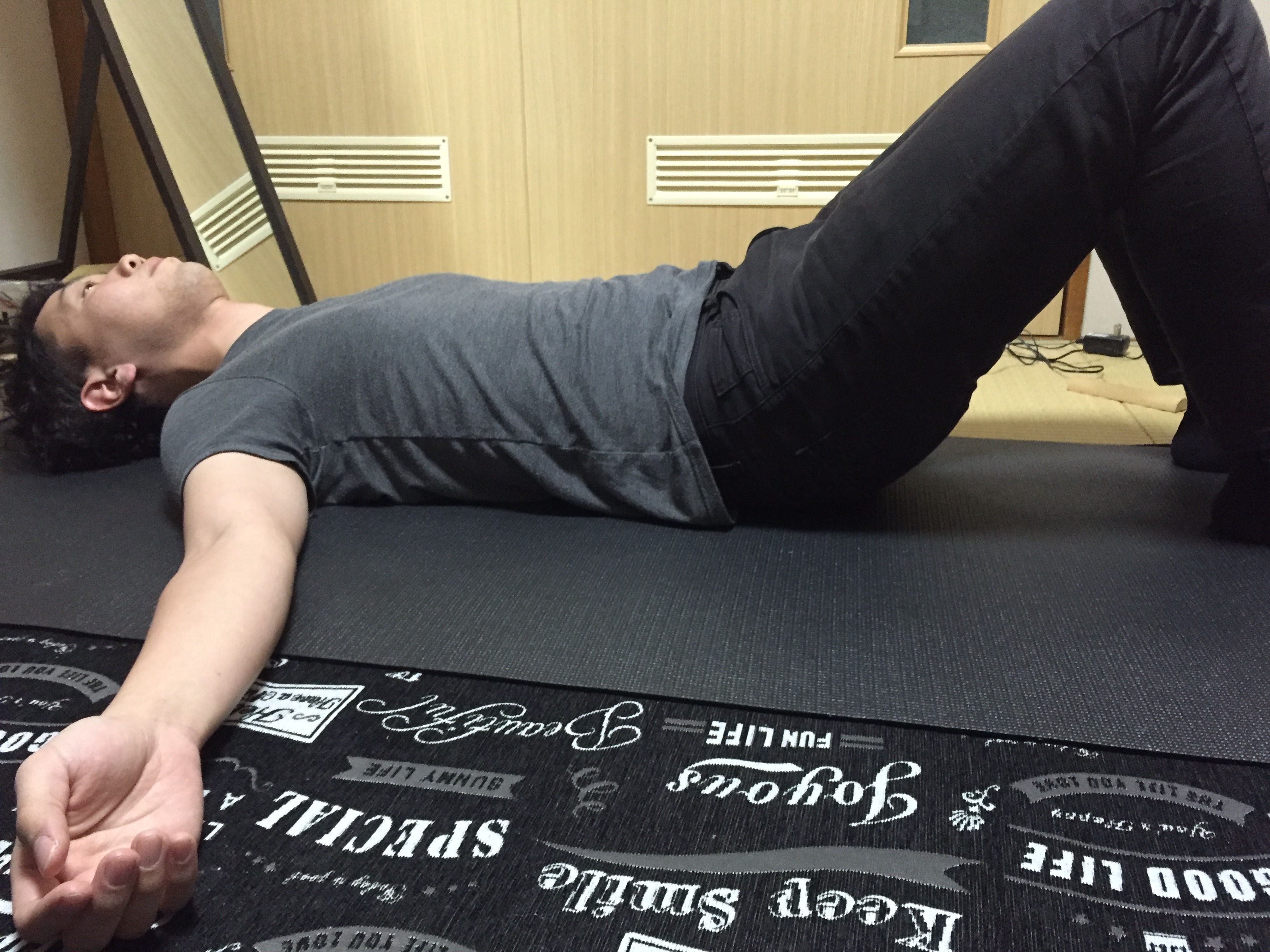

腰椎に対する運動療法

1.仰向けで両膝を立てる

2.腰仙部を床面に軽く押し付けるように骨盤を後傾する

3.骨盤を保ったまま左右へスライドさせるように骨盤を動かす

ポイント

・腹直筋、脊柱起立筋の過度な緊張が入らないように注意する

・素早く動かさずゆっくり細かく動かす

・難しい場合、徒手的に誘導しながら動いてもらう

まとめ

・脊柱管狭窄症=神経痛はほとんどの場合考えにくい

・腰下肢筋の過使用による筋・筋膜性の疼痛がほとんど

・なぜ負担がかかってしまったのかのプロセスを考えることが重要

おわりに

いかがでしたか?

脊柱管狭窄症は腰の疾患だからとひたすら腹筋を指導していた頃もありましたが、それでは中々改善してこないんですよね。

腰=腹筋の強化ではなく、なぜ腰に負担がかかってしまったのか?ということを考えないといけません。

これに限らず、なぜ?なぜ?と普段から考える癖をつけておくと決まったパターンも分かるようになってきますし、個人個人に合わせて応用も利かせることもできるようになります。

明日からの臨床では、疑問を持ちながら取り組んでみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.横田敏勝:臨床医のための痛みのメカニズム

2.腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン 2011

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/05/07

-

体幹の可動域制限は胸椎・腰椎の構造がわかれば難しくない!

-

2017/08/02

-

変形性膝関節症のリハビリ【痛みの原因から対処法、治療戦略まで詳しく解説】

-

2017/10/14

-

膝蓋骨骨折のリハビリ【膝蓋骨の役割を最大限に引き出す重要なこと】

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開