膝蓋骨骨折のリハビリ【膝蓋骨の役割を最大限に引き出す重要なこと】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

膝OAと比べると多くはない疾患のため、新人の方などは急に担当することになると戸惑うこともあるのではないでしょうか?

膝関節は膝蓋大腿関節と大腿脛骨関節の二つを合わせて膝関節を構成しています。

膝OAは大腿脛骨関節の障害ですが、膝蓋骨骨折は膝蓋大腿関節の障害となります。

膝関節のリハビリでは、両者のどちらに障害があるかを評価した上で進めていくことが重要となります。

本記事では、膝蓋大腿関節の動き、膝蓋骨の持つ役割について、リハビリの進め方について分かりやすく解説しています。

本記事を読み終えた後は、自信を持って膝蓋骨骨折のリハビリをすることができるはずです!

目次

膝蓋骨骨折のリハビリで重要なこと

膝蓋骨骨折はその名の通り、膝蓋骨の骨折であるため、膝蓋大腿関節に障害が出ることが予測されます。

冒頭で述べましたが、膝関節は膝蓋大腿関節と大腿脛骨関節の二つで構成されているため、どちらに問題があるのか評価した上でリハビリを進めていくことが一つのポイントとなります。

膝蓋骨骨折のリハビリの目的としては、以下の通り。

<膝蓋骨骨折におけるリハビリの目的>

・膝関節(膝蓋大腿関節、大腿脛骨関節)機能の再建

・膝関節の可動域の獲得(特に伸展)

上記目的を達成するために膝関節へアプローチしていくことになります。

膝蓋骨骨折のため、膝蓋骨周囲の組織に何らかの影響があることは間違いないので、膝蓋骨の動きがほぼ確実に制限されます。

制限される程度が大きいか小さいかは個人によりますが。

しかし、元から膝OAの既往があったりとか、既往はなくても膝関節周囲の可動性が低かったり周囲筋群の過緊張があったりすることはよくあります。

また、膝蓋骨骨折受傷後、経過するうちに大腿脛骨関節に障害が出てくる可能性も考えられることです。

膝蓋大腿関節の問題が大きいのに、大腿脛骨関節に対してアプローチしていても中々改善してこないことはイメージできますよね。

逆もまた然りです。

もちろん、両者の問題が混在していることもあるので、どちらかだけにアプローチしたらいいというわけではありません。

その方のその時の状態をふまえてセラピストも考えを変化させ、アプローチ方法も適切なものに変えていくことが求められます。

受傷直後と1か月後が全く同じ状態なわけありませんからね。

膝蓋骨骨折の概要

受傷起点は、交通事故や転倒時に膝を強くぶつけることで受傷することが多いです。

骨折の種類としては、粉砕骨折または横骨折がほとんどを占めています。

ここから考えられることは、横骨折では大腿四頭筋の収縮によって骨折部に離開するような力が加わるため、注意するべきポイントとなります。

膝蓋骨骨折の治療法

保存療法

保存療法が適応となる場合は以下の通り。

<保存療法の適応>

・膝関節の自動運動が可能

・膝関節の伸展機構が温存されている

・骨転位がない

大腿部~下腿にかけてニーブレス、またはギプス固定を膝関節完全伸展位で4~6週間程度固定します。

大腿四頭筋の張力によって、骨折部の離開を防ぐために完全伸展で固定します。

手術療法

鋼線諦結法と呼ばれる方法を用います。

転位した骨片を針金で繋ぎ、ピンで固定します。

保存療法に比べて、術後早期より歩行も可能で早期に元の生活に復帰することも可能です。

膝蓋骨骨折の予後

予後としては、手術療法よりも保存療法のほうが良い結果となっています。

疼痛に関しては、手術療法、保存療法ともにそれほど変わらない結果となっています。

可動域に関しては、制限が残った症例は手術療法のほうが2倍以上多いという結果が出ています。

保存療法の方が骨転位がなく、軽傷であるということ、手術療法では手術による炎症や軟部組織の損傷があることが要因として考えられます。

*参考資料:整形外科と災害外科vol.38

膝蓋骨の役割

膝蓋骨骨折のリハビリを進めていく上で、膝蓋骨のもつ役割を明確にしておくとゴール設定もしやすいはずです。

膝蓋骨のもつ役割としては以下の通り。

<膝蓋骨の役割>

・膝関節を守る

・膝関節の運動効率を上げる

膝関節を守るっていうのはそのまんまで、膝関節の正面から物理的に保護してくれています。

もう一つの膝関節の運動効率を上げるというのが重要な役割となります。

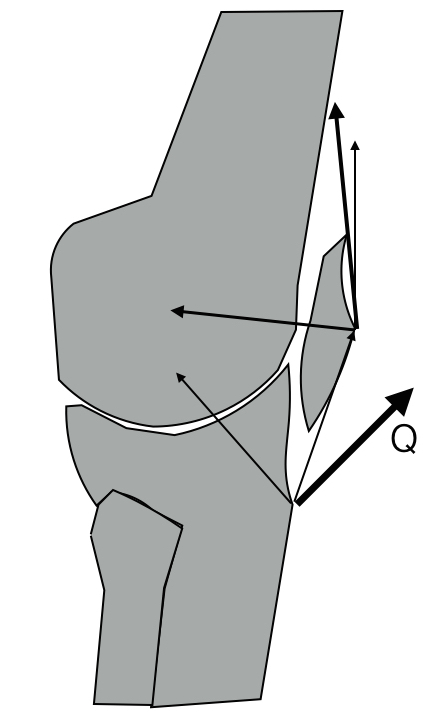

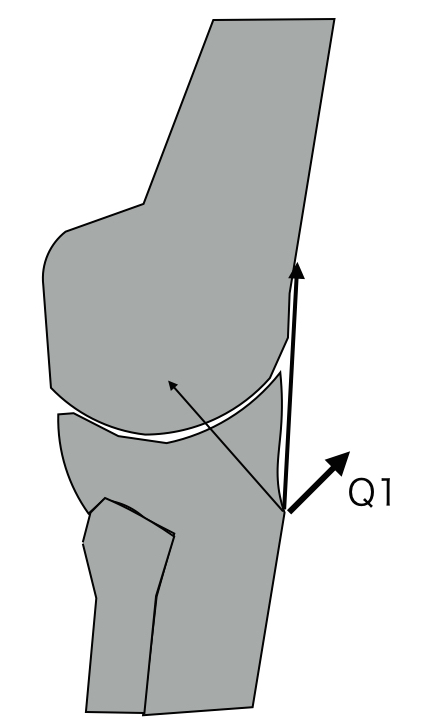

図のように、膝蓋骨がある場合とない場合ではある場合のほうが楽に伸展させることができます。

ぱっと見ても難しいかもしれませんが、視覚的にはQの矢印とQ1の矢印を比べるとQの矢印の方が大きくなっていることが分かりますよね。

理解しにくいという方は、とりあえず膝蓋骨があった方が伸展するために必要な力は少なくてすむと覚えておいてください。

つまり、膝蓋骨の動きが悪くなると、図のような力関係にはならず、膝伸展筋力も発揮しにくくなることはイメージできるはず。

そのため、膝蓋大腿関節の可動性を獲得しておくことが必要なのです。

スポンサーリンク

膝蓋骨骨折のリハビリテーション

膝蓋骨骨折のリハビリのポイントとしては以下の通り。

<膝蓋骨骨折のリハビリのポイント>

・膝蓋大腿関節の可動性の獲得

・膝関節(大腿脛骨関節、膝蓋大腿関節)の可動域制限を残さない

・固定期間中から可能な範囲で積極的に下肢を動かす

・大腿四頭筋機能の再建

膝蓋大腿関節の可動性の獲得

膝蓋骨の骨折ですので、当然、膝蓋骨周囲の動きは悪くなり、膝蓋大腿関節に制限が出ることは多いです。

特に起こりやすいのが、膝蓋骨の外側・下部の癒着。

これによって、内側・上方への動きが制限されます。

つまり、膝関節伸展にも制限が出ます。

外側・下部への癒着の原因としては以下の通り。

・内側広筋の弱化

・外側広筋が優位に作用

・殿筋群の硬さ→腸脛靭帯に緊張が伝達→外側広筋と癒着

・アライメントの問題(股関節外旋+下腿外旋・外側傾斜)

・膝蓋下脂肪体の癒着

・膝蓋上嚢の癒着

・・・etc

癒着が起こらないように、固定期間中からも膝蓋骨周囲組織のモビライゼーションなどで癒着を予防しておくことが重要。

具体的には以下にまとめています。

膝蓋骨周囲組織のモビライゼーション

・膝蓋下脂肪体

・膝蓋上嚢

上記の2つは固定期間中に特に固まって癒着しやすい部分。

最低でもこの2つは固定期間中から積極的にアプローチしておくことをお勧めします。

1.膝蓋骨の上、大腿四頭筋腱の直下に位置する膝蓋上嚢の四隅を両手の母指、示指でつまむように把持

2.つまんだまま、上下左右へ動かし、動かしにくい方向へ特に動かす or 膝蓋上嚢から腱を上方へはがすように押す

3.組織がほぐれてきた感じが得られたら終了

*膝蓋下脂肪体の場合は、上記手順の大腿四頭筋腱→膝蓋腱、膝蓋上嚢→膝蓋下脂肪体に変わるだけで要領は同じです。

<ポイント>

・強くほぐそうとせずに、軽く動かす(次第にほぐれて動く範囲が広がってくるので焦らず)

・痛みがある場合は無理に介入しない

膝関節(膝蓋大腿関節、大腿脛骨関節)の可動域制限を残さない

膝蓋骨ばかりに気をとられず、固定期間中に膝関節自体にも当然、可動域制限は生じます。

膝関節の可動域制限については以下の記事に詳しくまとめてあります。

固定期間中からも積極的に下肢を動かす

固定期間中は原則膝関節のROMexは禁止です。

固定期間中は膝関節を動かせないため、膝関節に可動域制限が生じてしまうことは仕方ありませんが、なるべく制限を作りたくありません。

そこで、上述した膝蓋骨周囲組織のモビライゼーション然り、周囲組織や関節は積極的に動かしておくべきです。

足関節底屈筋である、腓腹筋なんかは膝関節をまたぐ二関節筋ですし、ハムストリングスも股関節と膝関節をまたぐ二関節筋です。

足関節や股関節を動かすことによって結果的に膝関節へも影響を及ぼすので、直接アプローチできないまでも間接的にアプローチしておきましょう。

大腿四頭筋機能の再建

膝蓋骨の骨折で膝蓋骨の動きが制限されるので、大腿四頭筋の機能は低下してしまうことが予測され、この機能を再建することもリハビリの目的の一つとなります。

ここで注意してほしいのが、ただ闇雲に筋トレしたらいいわけではないということ。

下腿に重錘をつけて膝関節伸展やひたすらパテラセッティングなんてもってのほかです。

大腿四頭筋の中でも大腿直筋は膝関節と股関節をまたぐ二関節筋です。

そのため、大腿直筋が優位に働きすぎると膝関節と股関節を分離して動かすことが難しくなります。

本来、大腿直筋は二関節筋なので関節運動を担っています。

単関節筋である、内側広筋や膝窩筋が関節の安定性を作っていることが前提となり、これが作られていないと大腿直筋で無理やり安定性を作り出すという代償を起こしやすいのです。

これによって、動きのぎこちなさ、膝蓋大腿関節障害、痛みなどを引き起こす原因となります。

筋力も必要ですが、場面に応じて弛緩したり収縮したりできる自由度が必要なのです。

特に内側広筋は外側広筋が優位に働きやすい方が多いのもあって、萎縮しやすく、それによって大腿直筋が優位に働きやすいという要因があります。

以下に内側広筋を意識したパテラセッティングの方法をご紹介します。

1.ベッド端から健側をおろし、患側だけベッド上に伸ばして長坐位となる

2.骨盤前傾位となる

3.骨盤前傾位を保ったまま、パテラセッティングする

<ポイント>

・骨盤前傾位とすることで、大腿直筋が緩み、内側広筋を優位につかえる

・拮抗筋のハムストリングスが伸びるので膝伸展筋は収縮しやすい

まとめ

・膝蓋大腿関節、大腿脛骨関節のどちらに問題があるのか評価した上でリハビリを進める

・膝蓋骨は膝関節の運動効率を上げる役割を持つ

・固定期間中からも膝蓋骨周囲組織の癒着を予防しておくべき

・闇雲に大腿四頭筋のトレーニングはせず、大腿四頭筋が働くための条件を考える

おわりに

いかがでしたか?

膝蓋骨骨折だから膝蓋骨ばかりに焦点を当てればいいわけではなく、膝関節が膝蓋大腿関節と大腿脛骨関節の二つから構成されるということをおさえておきましょう。

そして、膝蓋骨はどんな役割を持つのか?膝蓋骨が機能しないとどんなデメリットがあるのか?

これを考えていくとやるべきことは明確になってきます。

今日からでも本記事の内容を活かして臨床に取り組んでみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.整形外科と災害外科vol.38

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開

-

2017/01/07

-

肩関節と体幹の関係と臨床での考え方

-

2017/05/11

-

筋力トレーニングの基礎!3つの間違った方法をふまえて正しい方法を具体的に解説!

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開