2017/09/09

腰椎椎間板ヘルニアのリハビリ【痛みの原因から改善方法まで詳しく解説】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

腰椎椎間板ヘルニアは脊柱管狭窄症、圧迫骨折などと並んで代表的な腰部疾患の一つであり、臨床で担当することも多いのではないでしょうか?

そんなヘルニアの方に対して、痛みを訴える部位をマッサージしたり、中々取れない痺れにどう対処したらいいのかわからず困った経験ありませんか?

痛み部分をマッサージするのは対症療法でなぜ痛みが起こったのか、なぜヘルニアを発症してしまったのか。

このプロセスが非常に重要です。

本記事では、腰椎椎間板ヘルニアの基本的な概要、症状、発症要因、リハビリの進め方について一連の流れを網羅しており、これを読めば自信をもってヘルニアの方を担当することができます。

ヘルニアによって困っている方にばっちり対応しましょう!

目次

腰椎椎間板ヘルニアとは?

そもそも腰椎椎間板ヘルニアとは、どういった状態を指すのか。

まずはここをしっかり押さえておきましょう。

腰椎椎間板ヘルニアとは、椎間板の髄核や繊維輪が後方へ突出または脱出することによって、後方を通っている神経根や馬尾を圧迫して神経症状を引き起こすという疾患を指します。

腰椎椎間板ヘルニアの好発年齢

人口の約1%が罹患し、手術される方は人口10万人当たり年間約46.3人と報告されています。

男女比は2~3:1と男性に多く、20~40歳に多く発症します。

腰椎椎間板ヘルニアの好発部位

腰椎全体の可動域をみると、屈曲は50°、伸展は15°となっており、伸展時は椎間関節、棘突起によって骨性に制限されるため屈曲の方が可動域が大きくなる構造的特徴があります。

これによって、椎体後方の方が前方に比べて構造的に弱く、髄核、繊維輪の突出あるいは脱出は後方がほとんどとなっています。

また、腰椎は下位にいくほど可動性が大きいという特徴があり、L4/5、L5/S1レベルでの発症が多いとされています。

腰椎椎間板ヘルニアの発症要因

発症の要因として、重労働や喫煙が挙げられています。

近年では遺伝的要因の関与も指摘されており、特に若い方でその傾向が強いようです。

しかし、あくまで要因の一つであり、重労働をしている方が全員なるかというとそうではないですよね。

重労働をしているからヘルニアになりやすいということを覚えてもあまり意味はなく、その人がどんな姿勢、動作をしているのか、なんでヘルニアになるくらい腰部に負担がかかるのか。

この部分を掘り下げて考えていかないと、なんとなくマッサージするだけに終わってしまいます。

腰椎椎間板ヘルニアによる痛みの原因

ヘルニアによる症状としては、やはり「痛み」と「痺れ」ですよね。

しかし、ここで多くの方が陥っている誤解があります。

それは、ヘルニアによって神経根が圧迫されることによって腰下肢に痛みが生じているということ。

ヘルニアについては文献が多くはなく、確固としたエビデンスがないのが現状ですが、生理学的に考えるとこの考え方では矛盾する部分があります。

神経痛の一般的な発現機序としては、以下のように言われています。

痛覚繊維の生理的興奮は、その末梢の自由終末にある痛覚受容器(侵害受容器)が刺激されたときにみられる。

自由終末と脊髄を継なぐ部分からインパルスが発生することはめったにない。痛覚受容器を介さずに神経繊維からインパルスが発生することを異所性興奮という。異所性興奮を生じる可能性が高いのは、脱髄部および障害された末梢神経の側芽と神経腫である。

横田敏勝:臨床医のための痛みのメカニズム

つまり、神経繊維は通常、末端にある受容器(筋・筋膜、腱、皮膚、骨膜など)からの情報を中枢へ伝えるものです。

末梢から中枢までの間で興奮が起こって痛みが出るということは考えにくいということ。

例外として、神経繊維の脱髄部および障害された末梢神経の側芽と神経腫があれば、異所性興奮によって痛みが生じることもあります。

しかし、ヘルニアでは別に神経根が損傷されているわけではなく、圧迫されているだけです。

脊髄後根を圧迫すると神経根痛がでて、圧迫された後根の支配領域に痛みが走るとみられている。

しかし、この考えは特別な場合にしか通用しない。

たとえば、脱髄繊維を含む脊髄後根への機械刺激は神経根痛を誘発するが、正常な脊髄神経根の圧迫は痛みを生じない。横田敏勝:臨床医のための痛みのメカニズム

神経自体が損傷していた場合はその部分が刺激されることで、神経支配領域に痛みが出現します。

もし、本当にヘルニアによる神経の圧迫が痛みの原因であれば、手術によって痛みはなくなるはず。

ですが、手術しても痛みが残存している方がいるのはこういったことから考えられます。

神経根部に炎症が起きており、それによって痛みが出現するという説もありますが、はっきりとした根拠はないようです。

神経痛だとすると、CRPS(複雑性局所疼痛症候群)のように痛み以外の症状が強く出てもおかしくはありませんが、ヘルニアの場合CRPSのように強い灼熱感や浮腫、骨・筋肉の委縮、皮膚温度の異常、発汗異常などの症状が出ることはないですよね。

また、神経根が痛みの発信源でそこから痛み刺激が脳へ送られていたとしても、下肢の筋肉に圧痛があることは説明できません。

これらから、ヘルニアによる痺れ様の感覚異常や筋力低下は神経根の圧迫によってもたらされるが、腰下肢の痛みは神経由来ではなく、筋・筋膜性によるものが大きいということです。

後に解説しますが、トリガーポイントと呼ばれる侵害受容器が発痛物質によって刺激され過敏になった部分が筋・筋膜上に存在し、離れた部位に痛みを起こします。

筋膜はアナトミートレインと呼ばれる全身をつなぐいくつかのラインが構成されており、ある部分の筋膜が緊張して離れた部位の筋膜を二次的に緊張させるということもあります。

(ex.足底腱膜による腱膜の炎症、緊張が首の筋膜を緊張させる)

臨床上多いのはトリガーポイントによる筋・筋膜性の痛みです。

重要なのは以下の二点。

・ヘルニアになるくらい腰部に負担がかかる姿勢、動作パターン

・腰下肢周囲筋に発生したトリガーポイントによる痛み

この二つの視点から痛みや痺れについて考える必要があるのです。

アナトミートレインについては以下の記事をご参照ください。

腰椎椎間板と周囲の構造

椎間板の役割としては、背骨にかかる荷重を分散してくれるというもの。

この椎間板が変性して膨隆することで、後方に存在する馬尾や神経根を圧迫してしまいます。

L2以下から脊髄から硬膜に包まれた神経根の束である馬尾へと名称が変わります。

馬尾が障害されるのか、または、それより高位で損傷されるのかで症状が変わりますのでチェックしておきましょう。

| 中枢性(L2より高位) | 末梢性(馬尾) | |

| 筋緊張 | 亢進 | 低下 |

| 深部腱反射 | 亢進 | 低下 |

| 病的反射 | 陽性 | 陰性 |

| 筋萎縮 | 陰性 | 陽性 |

| 筋繊維束攣縮 | 陰性 | 陽性 |

基本的にL2までは各神経がその神経に対応した椎体の下から出ています。

(ex.L1の神経根がL1椎体の下側から出ている)

L2以下では脊髄が終了して馬尾となるため、上記の法則には当てはまらなくなります。

馬尾は健常者では規則正しく並んでおり、硬膜内の前方の外側から順に高位の神経根が配置しています。

L3レベルの例で言うと、硬膜内の外側からL5、S1、S2、S3、S4、S5というように後方の内側に向かうにつれて下位の神経根になります。

L4神経根はL3椎体の下から出ているので硬膜内には含まれていないということですね。

腰椎椎間板ヘルニアによる神経根症状

上述したように、好発部位であるL4/L5、L5/S1について以下にまとめます。

| L4 | L5 | S1 | |

| 筋力低下 | 膝関節伸展 | 足関節背屈 | 足関節底屈 |

| 感覚障害 | 大腿前面〜下腿内側 | 下腿外側〜前足部 | 下腿後面〜足底 |

| 腱反射 | 膝蓋腱反射低下 |

アキレス腱反射低下 |

ヘルニアの部位と対応した神経症状が出ているのかどうか。

ヘルニアと症状部位は一致していないのか。

もし、一致していないのであれば、筋・筋膜性の要素が含まれていることが考えられます。

腰椎椎間板ヘルニアのタイプ分類

臨床的に多い2つのタイプを以下にまとめます。

傍正中ヘルニア

最も多いヘルニアのタイプ。

全体の約8割を占める。

椎間板の真後ろは後縦靭帯によって比較的強固に守られているため、髄核が真後ろに飛び出すことは少なく、斜め後方へ飛び出す形になります。

そのため、損傷される神経根としてはL4/L5レベルではL5神経根、L5/S1レベルではS1神経根になり、硬膜内に配置する神経根の最も外側に位置する神経根が障害されます。

正中ヘルニア

全体の約2割を占める。

傍正中ヘルニアと違い、後縦靭帯ごと椎間板が後方へ飛び出した状態。

硬膜の前方が圧迫される形となり、脊柱管が狭窄している場合は馬尾障害を起こすこともあります。

馬尾障害によって、膀胱直腸障害などの症状がある場合は手術の適応ともなります。

このタイプは膨隆した椎間板が吸収されにくいため、治癒までに時間を要する特徴があります。

また、膨隆した椎間板が後縦靭帯を突き破って脊柱管に飛び出してしまった状態を穿破脱出型ヘルニアと呼び、この状態となると圧迫が解放され、自然に吸収もされるため今まで感じていた症状がなくなります。

しかし、飛び出した椎間板が脊柱管内に詰まってしまうとそれ以下の神経が全て障害されてしまう恐れもあります。

椎間板ヘルニアの診断基準

日本整形外科学会によると以下の基準を満たすものをヘルニアと診断するようです。

1.腰・下肢痛を有する

2.安静時にも症状を有する

3.SLRテストで70°以下陽性

4.MRIなど画像所見で椎間板の突出がみられ、脊柱管狭窄症を合併していない

5.症状と画像所見が一致する

引用:2005年 腰椎椎間板診察ガイドライン策定委員会による診断基準

腰椎椎間板ヘルニアの手術適応

飛び出した椎間板は自然に吸収されるため多くは保存治療となりますが、3ヶ月以上症状が続く場合、馬尾障害、膀胱直腸障害が認められる場合は手術適応となります。

手術に至る症例は全体の約10~30%程度だそうで、やはり保存治療が第一選択肢としては一般的といった印象です。

線維輪から脱出した髄核は約3ヶ月で消失するとされています。

術後に残るヘルニアの症状

術後1~2週間は手術による炎症が起こっていますが、術後に症状が悪化する症例は少ないです。

もし、炎症によって神経根が異所性発火を起こすとすると、術後の炎症で症状が強くなってもおかしくはないはず。

それにもかかわらず、症状が悪化しない場合というのはやはりヘルニアによる症状ではなく、筋・筋膜性の痛みや痺れという要素が大きい。

実際、保存療法においても数回の介入で症状がかなり軽減される症例もいますしね。

術後にもし症状が増悪した場合は以下のことが考えられます。

・術中の神経損傷

・術後血腫による神経圧迫

実際の症例で術後の血腫による神経圧迫で麻痺が起こり訴えられたケースもあるようです。

もし、リハビリ中に症状が明らかに悪化している場合はすぐに主治医へ連絡しましょう。

スポンサーリンク

腰椎椎間板ヘルニアのリハビリテーション

上述しましたが、ヘルニアのリハビリにおいて重要なポイントは以下の2点。

・ヘルニアになるくらい腰部に負担がかかる姿勢、動作パターン

・腰下肢周囲筋に発生したトリガーポイントによる痛み

両者に共通するのは、筋・筋膜にストレスがかかった結果、症状につながっているということ。

椎間板の変性も多裂筋や大腰筋など腰部インナーマッスルが機能している状態で動けていれば、ヘルニアになるほどの負担はかからないはず。

まずは、腰下肢のトリガーポイントがどのようば範囲に痛みを及ぼす可能性があるのか確認しましょう。

腰下肢筋のトリガーポイントの分布と範囲

そもそも、トリガーポイントとは圧痛点の一種で、索状硬結と呼ばれる爪楊枝ほどの塊が筋肉内に出現した状態を指します。

このトリガーポイントを圧迫すると筋膜を通じて離れた部位で痛みや痺れを感じます。

これが、腰椎椎間板ヘルニアにおける下肢の広い範囲の痛みに関連していることが多いです。

数が多いので、今回はヘルニアの症例でも特にトリガーポイントが発生しやすい筋肉に絞って解説します。

大腿筋膜張筋

トリガーポイントは筋腹の中央辺りに出現。

関連痛は大腿外側に出現。

中臀筋

トリガーポイントは起始部の腸骨稜外側辺り、関連痛領域よりやや外側に出現。

関連痛は臀部全体の深部に出現。

小臀筋

トリガーポイントは中臀筋と近い位置にあるが、小臀筋はより深部に位置するため鑑別が必要。

関連痛は臀部〜大腿後面〜下腿後面の広い範囲に出現。

大臀筋

トリガーポイントは仙骨付近、坐骨結節付近に出現。

関連痛は臀部全体に出現。

大腿二頭筋

トリガーポイントは筋腹中央辺りに出現。

関連痛は大腿後面外側〜膝窩辺りに出現。

半腱様筋・半膜様筋

トリガーポイントは筋腹中央辺りに出現。

関連痛は臀部〜大腿後面内側〜下腿後面内側に出現。

腓腹筋

トリガーポイントは左右とも筋腹に出現。

関連痛は外側はトリガーポイント周辺に出現、内側は膝窩〜足部内側に出現。

トリガーポイントの治療方法

徒手圧迫

トリガーポイントは表面から触れると他の部位に比べて索状の硬いものがポコッと出ていることが確認できます。

また、敏感な点でもあるため、いきなり力強く触れたり揉んだりしないように注意しましょう。

トリガーポイントの見つけ方のコツ

1.ターゲットとする筋肉の付着部を軽く圧迫

2.付着部から付着部へ筋繊維に沿って軽く圧迫したまま移動

3.トリガーポイントがあると違った感触が触知できるはず

4.見つけたらそのまま圧を強めてリリースする

アナトミートレインのラインに沿ってトリガーポイントを探すとより良いです。

リリース方法としては、持続的に圧迫を加える方法がシンプルで良いでしょう。

硬結部に対して、30~120秒程度圧迫、抵抗感がなくなるのを確認したらそこから次の抵抗感に向かってさらに圧迫していくという作業を繰り返していきます。

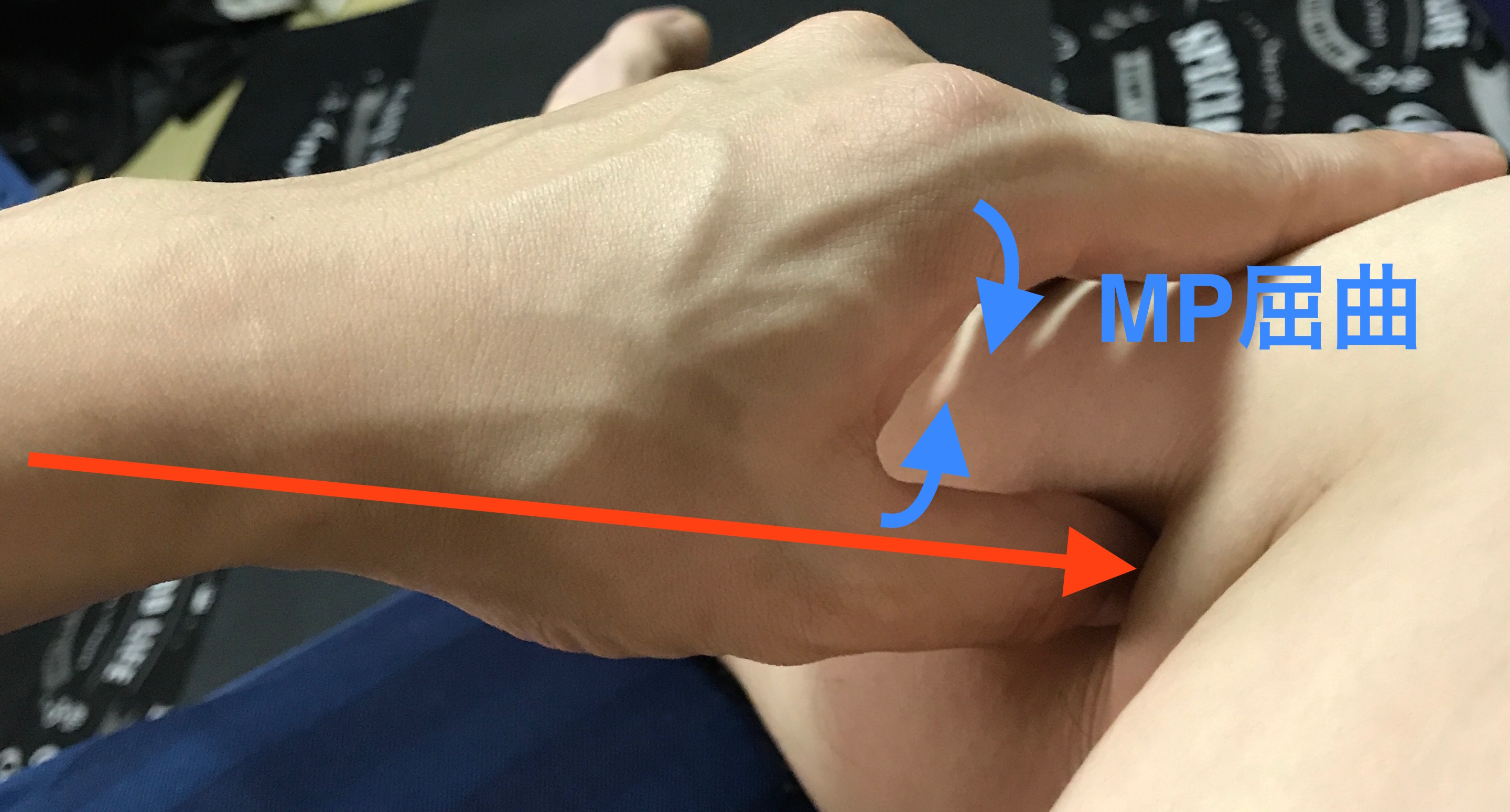

また、私自身、持続圧迫で指を痛めることもあったため、そうならないための圧迫する際のコツとしては以下の写真のように圧迫することをオススメします。

母指でトリガーポイントを捉えたら、中手骨から手根骨、前腕がなるべく一直線となるポジションへ調整して圧迫します。

さらに、MP関節屈曲方向へ軽く力を入れつつ押圧すると安定してより良いです。

腰椎椎間板ヘルニアに対する運動療法

椎間板の変性にしろ、トリガーポイントにしろ、その部分に過剰な負担がかかった結果です。

ということは、手術や保存療法で飛び出した椎間板がおさまる、または、トリガーポイントを除去したとしても局所に負担がかかるような姿勢、運動パターンが改善されなければ再発することも考えられるわけです。

つまり、なぜ負担がかかったか?というところを掘り下げていく必要があります。

腰椎に負担がかかる要因として多いのは以下の2つ。

・胸椎、股関節の可動域制限

・腰椎のインナーマッスルが機能しておらず、腰椎全体が一塊となって動いている

身体全体を見ると、腰椎を胸椎と股関節で挟むようにして位置しています。

両者はどちらも回旋可動域が大きく、対して腰椎は回旋には乏しい。

ということは、両者の回旋可動域が低下すると腰椎で代償してストレスがかかる可能性があるということ。

また、腰椎の椎体一つ一つに椎間関節が存在し、それぞれがわずかに動くことで負担を一箇所に集中させることなく分散させています。

腹直筋や脊柱起立筋といった大きなアウターマッスルでは椎間関節の細かい制御は不可能。

闇雲に腹筋や背筋運動を指導することが良いわけではないのです。

多裂筋や大腰筋といったインナーマッスルによって細かい制御があってこそ、アウターマッスルが効果的に機能することができます。

アウターマッスルがバリバリに働いている状態で上記の胸椎と股関節を代償して腰椎に過剰な負担がかかるとどうなるかなんとなくイメージできますよね?

トリガーポイントの形成も共通した部分があり、アウターマッスルなどを繰り返し過剰に使用するような姿勢や動作パターンとなることで、トリガーポイントや筋膜の歪みが作られていきます。

要は偏った姿勢や動作となっているということ。

これも腰椎椎間関節が一つ一つ動くこと、胸椎や股関節に制限がないこと、多裂筋や大腰筋といったインナーマッスルが機能しているという条件が揃えば、トリガーポイントが形成されるような負担も簡単にはかかりません。

腰椎椎間板ヘルニアにおける3つのポイント

・腰椎一つ一つに可動性があるかどうか

・胸椎、股関節に制限がないかどうか

・腹直筋、脊柱起立筋を過剰に使わず、多裂筋、大腰筋が機能しているかどうか

胸椎に対する運動療法

1.四つ這いとなり、腰椎の伸展をしっかりと促す

2.胸椎部分を意識して斜め上後方を見るように回旋+伸展

ポイント

・吸気に合わせて回旋+伸展する

・腰椎は伸展位を保ち胸椎で動く

・四つ這いが難しい場合、側臥位でも可能

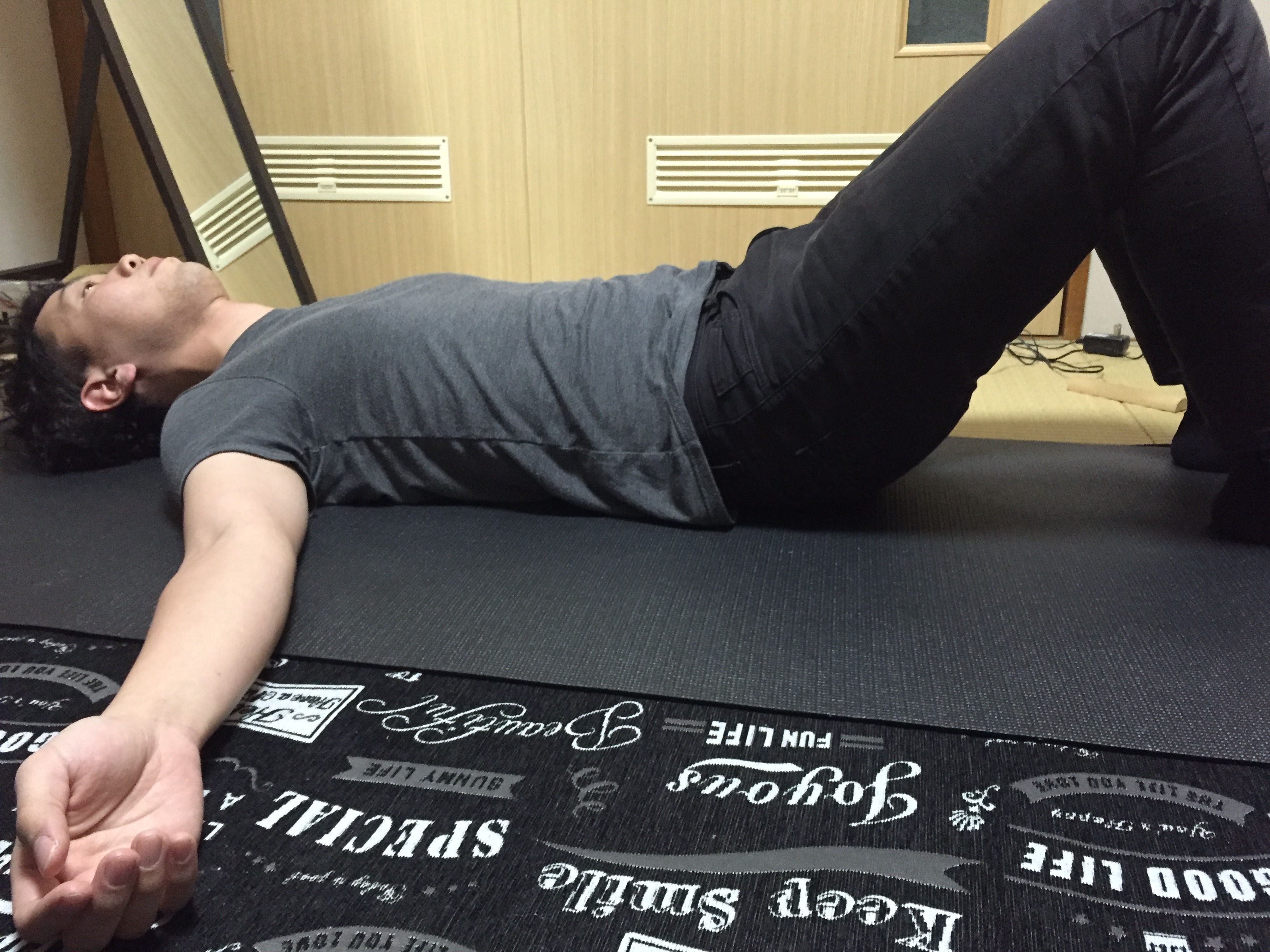

股関節に対する運動療法①

1.仰向けで片膝の上に反対側の下腿を乗せる

2.股関節屈曲・外転・外旋方向へゆっくりと動かす

ポイント

・大腰筋の特徴を考慮してゆっくりと可動範囲を動かす

・まっすぐに屈曲ではなく外旋方向へ

股関節に対する運動療法②

1.立位で肩幅に足を開く

2.鼠径部を軽く押さえる

3.臀部を後方へ突き出すように体幹を前傾させる

ポイント

・膝関節は足部より前へ出ない、過伸展しないように軽度屈曲位

・ハムストリングスの伸張感を感じつつおこなう

腰椎に対する運動療法

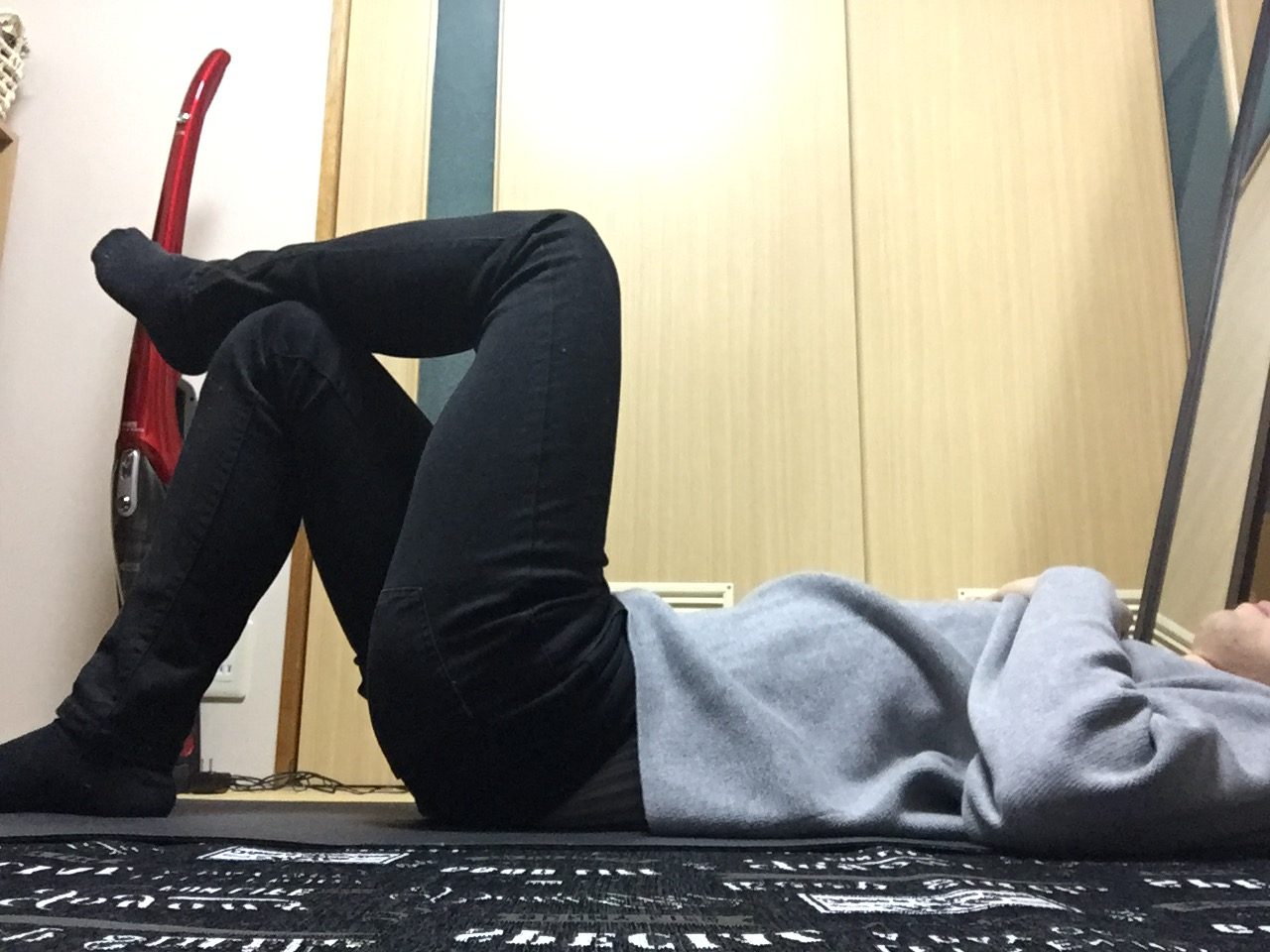

1.仰向けで両膝を立てる

2.腰仙部を床面に軽く押し付けるように骨盤を後傾する

3.骨盤を保ったまま左右へスライドさせるように骨盤を動かす

ポイント

・腹直筋、脊柱起立筋の過度な緊張が入らないように注意する

・素早く動かさずゆっくり細かく動かす

・難しい場合、徒手的に誘導しながら動いてもらう

まとめ

・ヘルニア=神経痛はほとんどの場合考えにくい

・腰下肢筋の過使用による筋・筋膜性の疼痛がほとんど

・なぜ負担がかかってしまったのかのプロセスを考えることが重要

おわりに

いかがでしたか?

ヘルニアは腰の疾患だからとひたすら腹筋を指導していた頃もありましたが、それでは中々改善してこないんですよね。

腰=腹筋の強化ではなく、なぜ腰に負担がかかってしまったのか?ということを考えないといけません。

ヘルニアに限らず、なぜ?なぜ?と普段から考える癖をつけておくと決まったパターンも分かるようになってきますし、個人個人に合わせて応用も利かせることもできるようになります。

明日からの臨床では、疑問を持ちながら取り組んでみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.横田敏勝:臨床医のための痛みのメカニズム

2.腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン

3.2005年 腰椎椎間板診察ガイドライン策定委員会による診断基準

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/09/18

-

上腕骨近位端骨折のリハビリ【骨癒合を進めるために必要な4つの要素】

-

2018/02/20

-

痛みに対するリハビリ【慢性痛はセラピストが作り出しているかもしれません】

-

2018/03/19

-

肩関節疾患への運動療法【腱板断裂に何となくカフエクササイズをしていませんか?】

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開