痛みに対するリハビリ【慢性痛はセラピストが作り出しているかもしれません】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

臨床の現場で必ずと言っていいほど遭遇する痛みを訴える方。

すぐに症状がなくなるものもあれば、痛みが長引いて中々訴えがなくならない方も少なくはないはず。

原因もはっきりしない場合も多く、なんとなく痛い部位を揉みほぐすなどの対症療法で終わらせていませんか?

本記事では、痛みのメカニズム、痛みへの対処法についてまとめています。

目次

痛みとは?

そもそも、痛みとはどのようなものを指すのか。

国際疼痛学会では以下のように定義されています。

痛みは実質的または潜在的な組織損傷と関連、あるいはこのような損傷を表す言葉を使って表現される不快な感覚的・情動体験である。

引用:国際疼痛学会

これによると、痛みは感覚的なものだけを指すわけではなく、情動体験も含むことから心理的な側面も大きいことが分かります。

そのため、慢性化している痛みに関しては、痛みそのものに対する関わり方では改善しないこともしばしば認められます。

光・音や、機械的刺激などを、それぞれに対応する受容器によって受けたとき、通常、経験する心的現象。

視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚など。引用:広辞苑

広辞苑によると、感覚という言葉は上記のように定義されており、これらの感覚は五感とされ古くから用いられているが、この中に痛みという言葉は入っていない。

痛みは感覚の一種ではなく、「魂の苦痛」とされてきたということが個人的には面白いと感じました。

<痛みとは>

・下等生物でも必ず備わっている生体機能

・侵害刺激に対抗する危険信号

・環境に適応するための反応および記憶

・損傷部位の回復につながる保護的反応

上記のように、痛みは生物として備わっていなければならない機能であり、痛み=悪いものと捉えがちですが保護的な役割を持っていることを理解しておきましょう。

しかし、痛みがあることで生活に支障をきたすことも確かな事実。

<痛みによる弊害>

・意欲の低下

・睡眠の質の低下

・食欲の低下

・筋力の低下

・QOLの低下 …etc

慢性的に続く痛み反応はQOLの低下に働き、生活へ強く影響を与えます。

慢性痛とは?

慢性痛とは以下のように定義されています。

通常の組織治癒時間(通常3ヶ月)を超えて持続する生活的意義のない痛み

引用:国際疼痛学会

臨床で担当することの多い骨折など外傷による痛みは、その治癒過程において痛みが出現することは当然。

しかし、明らかに骨折自体は治癒しているのにも関わらず、痛みが長引いている方も少なくないのではないでしょうか?

・画像所見、血液検査において明らかな問題がない、症状と一致する所見がない

・情動によって痛みが増減する

・職場や家庭環境など、その方を取り巻く周囲の環境や対人関係に何らかのストレスを感じる要素がある

これらに当てはまる要素がある場合、慢性痛と認識して関わり方を考える必要があるかもしれません。

痛みの分類

国際疼痛学会よると、以下のように痛みは分類されています。

・一次性慢性痛:説明できない病態や痛み

・がん性疼痛:がん自体による痛み

・術後および外傷後慢性痛:手術や外傷による組織損傷

・慢性神経障害性疼痛:神経の障害や疾患による痛み

・慢性頭痛及び口腔顔面痛:3ヶ月以上続き、その半分の日に生じる頭痛や顔面痛

・慢性内臓痛:内臓に由来する持続的あるいは周期的に生じる痛み

・慢性筋骨格系疼痛:持続的あるいは周期的に生じる関節や筋の痛み

痛みと一言に言っても、これだけ多くの種類に分類されています。

生理学的に感覚は以下のように分類されています。

・特殊感覚(嗅覚、視覚、聴覚、平衡感覚、味覚)

・体性感覚(触覚、圧覚、冷覚、温覚、痛覚)、運動感覚、位置感覚、痛覚

・内臓感覚(内臓痛覚、臓器感覚)

体性感覚の中に含まれる痛覚は皮膚の表面的な痛み。

もう一つの痛覚は深部感覚、筋や関節からの痛み。

内臓痛覚はその名の通り、内臓由来の痛み。

要するに、表面的な痛みもあれば体の深部からの痛みもあるということ。

痛みは、種類とどの感覚に含まれるのかで分類されるということになります。

痛みのメカニズム

痛みの受容器

では、何が組織の痛みを認識して伝達しているのか?

心的な要因を除外した場合、組織の損傷を感知する受容器を侵害受容器と呼びます。

侵害受容器は以下の4つに分類されます。

・機械侵害受容器:強い圧など機械的な刺激に反応する

・ポリモーダル受容器:多くの刺激(機械刺激、温度刺激、化学物質刺激)に反応する

・温度侵害受容器:45℃以上あるいは5℃以下の温度に反応する

・サイレント侵害受容器:炎症や様々な化学物質がある場合に感受性が変化し反応する

大きく分けると、機械的な刺激、温度、化学物質の3つの刺激にそれぞれの受容器が反応して痛みの信号を中枢に向けて送っていることになります。

侵害受容器の分布

組織の損傷を感知する受容器が侵害受容器、ではどこに存在しているのか。

以下の部位に分布しています。

・皮膚

・筋、筋膜

・関節(関節包、靭帯、骨、骨膜)

*関節軟骨には存在しない

・内臓

関節軟骨には存在していないので、変形性関節疾患の軟骨がすり減っているから痛いというのは間違いということを認識しておきましょう。

痛みの伝導路

前頭部、顔面以外からの痛みの信号は脊髄神経の一次感覚ニューロンを通じて脊髄後角の二次感覚ニューロンへ接続します。

その後、二次感覚ニューロンの軸索は対側へ、脊髄を上行して脳幹もしくは視床を介して脳に至ります。

一次感覚ニューロンには、Aδ繊維とC繊維があり、それぞれ特徴は以下の通り。

・Aδ繊維:C繊維の10倍の伝導速度

機械侵害受容器、温度侵害受容器を有する

分布範囲が狭く、痛みの局在が分かりやすい

・C繊維:Aδ繊維の10分の1の伝導速度

ポリモーダル侵害受容器、サイレント侵害受容器を有する

分布範囲が広く、痛みの局在が分かりにくい

熱い、冷たいなどの温度刺激や強く押されたり、つねられたりすると即座に反応できるのは、Aδ繊維を通じて痛みを感知しているからですね。

以下、各伝導路についてまとめてあります。

脊髄視床路

脊髄前側索→視床の核で三次感覚ニューロンへ伝達

外側脊髄視床路は、視床外側核から大脳皮質中心後回へ到達。

主にAδ繊維からの信号をキャッチし、素早く正確な部位からの痛みを伝えます。

脳血管障害の方で視床外側核が障害されると激しい痛みを伴うのはこのため。

内側脊髄視床路は、視床内側核から大脳基底核、大脳辺縁系へ到達。

そのため、情動への影響を与えます。

これは、痛みに対する不快、嫌悪といった情動で、これにより偏桃体や島の活動に変化が起こり、脳幹の興奮が起こると交感神経優位の自律神経反応が出現します。

脊髄網様体路

脊髄前側索→延髄、橋、中脳など網様体へ伝達

主にC繊維から構成されており、局在がはっきりしない痛みを感じる。

ペインマトリックス

侵害刺激による急性の痛みが生じると、一次体性感覚野、二次体性感覚野、前帯状回、島、前頭前野、視床の各領域が活性化します。

脳内の様々な領域で痛み刺激を認知する、この各領域のことをペインマトリックスあるいは痛み関連領域と呼ばれています。

痛みは以下の3つの側面を持っています。

・痛みの識別的側面:急性痛のような痛みがはっきりと限局された感覚を生じるもの(一次体性感覚野、二次体性感覚野)

・情動的側面:痛みに対する不快、嫌悪といった情動(前帯状回、島)

・痛みの認知・評価的側面:痛みの体験が記憶され、末梢からの侵害刺激がないにもかかわらず痛みを認知してしまうもの(前頭前野)

これらは、それぞれが独立して機能するわけではなく、互いに補完し影響を相互に与えながら「痛み」というものを生み出しています。

それぞれが同時並列的に作用していることから、脳は可塑性があり様々な刺激によって修復されるとされています。

このことからも、身体機能面だけではなく、心理面も考慮して痛みを捉える必要性があることが分かります。

下降性疼痛抑制系

脊髄よりも上位にある脳幹部から脊髄後角へ下降し、痛覚情報の中枢神経系への入り口でもある脊髄後角で痛みの伝達を抑制する作用のこと。

中脳や延髄のオピオイド受容体が作用、ノルアドレナリンやセロトニンといった物質が伝達されることで、脳幹部から脊髄後角へ下降する神経線維に対して痛みの伝達を遮断するという機構です。

これには、前頭前野の活動が関わっており、前頭前野は痛みの認知・評価的側面を持つと上述しました。

前頭前野の中でも、背外側前頭前野は痛みから注意を反らすなどといった注意の操作、腹外側前頭前野は痛みに対する思考の柔軟化、痛みへの認知へそれぞれ影響を与えているとされています。

これらの神経系が下降性疼痛抑制系へ作用することで、オピオイド系の神経伝達物質の放出を高めることで疼痛が緩和されるということが仮説化されています。

つまり、痛みに対する固執的な考え方から柔軟な考え方、痛みに対するポジティブな思考へ変化させることが前頭前野を活性化させ、下降性疼痛抑制系を働かせるために必要となります。

疼痛に対するリハビリテーション

急性期の運動器疾患の対応

運動器疾患の急性期では、アームスリングやギプス固定など、何らかの方法で関節を固定することがあります。

もちろん、患部の治療を最優先するための手段ですが、これによって疼痛が慢性化する可能性があることを認識しておく必要はあります。

患部を固定することで、関節の不使用による体性感覚入力の減少、運動出力の減少が起こり、簡単に言うと患部に対して刺激が少なくなってしまいます。

その状態が続くことで、脳内の体部位再現の縮小が起こります。

体部位再現とは、身体の特定の部位と対応する中枢神経系の特定の領域があることを指します。

つまり、体部位再現が縮小するということは、中枢神経系における患部と対応する領域が占める割合が少なくなる、使わなくてもいいものと認識してしまうということ。

実際、慢性痛の方においても、脳内体部位再現が縮小しているとされており、患部の不使用が痛みの悪循環の引き金となりかねないということです。

関節へのアプローチ

固定期間中は関節運動ができない場合もあります。

その場合、隣接関節の運動をおこなったりすることも有効ですが、患部への感覚入力という意味では不十分。

私がよくおこなう方法を以下にまとめます。

1.関節を構成する片方の骨端を把持

2.もう片方の骨遠位から長軸方向に関節へ向けて圧縮をかける

3.圧縮-離開を繰り返す

<ポイント>

・圧縮-離開を繰り返すことで関節面に感覚を入力することができる

・関節周囲の靭帯や筋、筋膜にも感覚が入力される

・穏やかに軽く繰り返し、侵害刺激とならないように注意

関節運動ができない時期からもこの方法であれば、関節への刺激を入力することができます。

急性期からこの方法を取り入れていた方は、その後のリハビリもスムーズに進み、疼痛が長く残ることが少ないと感じています。

刺激が入らないと関節がどのような状態なのか、どのように制御するべきなのか、これが認知しにくくなるため、過剰な筋収縮を伴うことがしばしばあります。

軽くでも刺激を反復して入力することで、関節や周囲の筋の状態を認知しやすく、過剰な筋収縮も起こりにくくなります。

心理面の対応

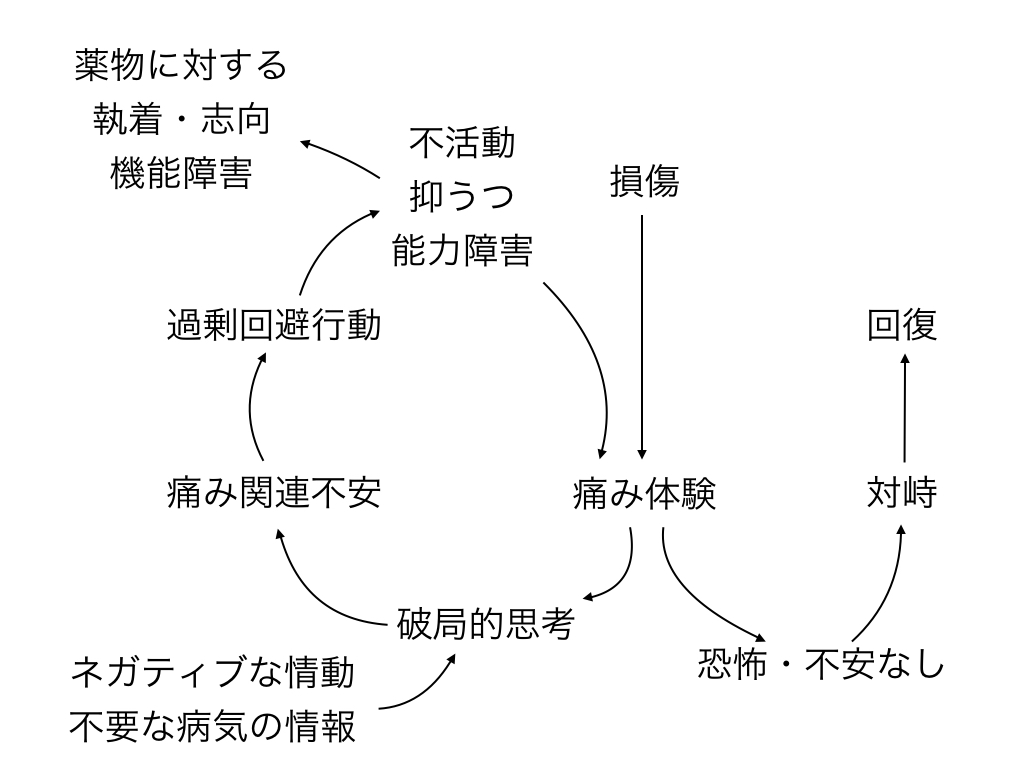

痛みと心理面の影響を考える上で有名なものが、恐怖-回避モデル。

痛みに対する強いネガティブな情動、不安をあおるような情報によって、将来への不安が強くなると、疼痛自体の問題よりも、社会的に自らを防衛するために、疼痛回避、抑うつ行動を引き起こし、

それによって、さらに不活動が続いたり、薬物への依存を生み、疼痛が慢性化していくというモデルです。

元々の痛みに加えて、痛みへの感情的な側面が加わると、時間が経過するにつれて情動的な側面や認知的な側面などの要素が加わり、慢性化してしまいます。

痛みを記憶してしまうことが問題となる一つの要素で、記憶中枢は海馬、動きは小脳で記憶されますが、繰り返された痛みは脊髄で記憶されます。

つまり、ある動作に対する痛みを覚えてしまうと、脊髄レベルでの反射的な反応を起こしてしまい、その動作に対して情動的な側面なども加わっていくのです。

この動作を疼痛動作と呼び、以下のように分けることができます。

・破局化:痛みのことを常に考え、訴えを誇張し、感情的な考え方になっている

・反芻:同じ文言を繰り返し、痛みを訴える

・拡大視:他者からすると軽く感じるような痛みでも、大げさに捉え、表現する

リハビリテーションでは、痛みの原因である器質的な問題が解決されれば痛みもなくなるはずですが、器質的な問題が改善しているのにもかかわらず、痛みが慢性化しているようであれば、器質的な問題以外、つまり、心理的な面へも視点を移す必要があります。

それ以前に、痛みに対する強いネガティブな情動を持たないように、セラピスト側も急性期から配慮することが求められます。

具体的には以下の通りです。

・痛みについての捉え方を説明する

→現在、どのような患部がどのような状態で、どのような経過を辿るのか、どういうことに気をつけるべきなのかなど、痛

みに対する不安要素をできるだけ取り除くことが必要です。

・動作の修正

→痛みにより代償動作が出現する場合、どのように修正したら良いのか説明する。

実際に口頭指示あるいは徒手的に修正して、痛みが軽減あるいは消失するという体験を伴ってあげられたら一番良いで

す。

・徒手療法、運動療法などに対する効果の実感

→セラピストが提供するリハビリ内容に効果が伴っているのか。

執拗に効果を実感しているのか確認するのは逆効果にもなりかねませんが、効果判定をきちんとおこなうことは必要。

効果があまり出ていないのに、なんとなく続けても不安な気持ちが強くなりかねません。

・身体認知の感覚的な不一致がないか

→自分はこう動いているつもりでも、他者から見るとそうなっていない場合があります。

頭ごなしに否定から入るのではなく、そもそも動き方が分からない方もおられます。

実際にお手本を見せるなどして、実際の運動と頭の中の認知にズレがないように修正しましょう。

痛みに対する不安を可能な限り取り除き、ポジティブな思考に向かうように誘導することで、下降性疼痛抑制系が賦活され、痛みが抑制されるという効果も期待できます。

痛みに対する評価のポイント

痛みに対する評価のポイントは以下の通りです。

・運動の始まりはどこから始まっているのか

→末梢からなのか中枢からなのか。運動の始まりを変えた場合に痛みに変化があるのか。

・どの方向の運動が優位なのか

→屈曲/伸展、外転/内転、外旋/内旋どの方向に優位なのか。

どこか一方向へ過剰に動いていないか、あるいは他の方向に比べて可動性が低い方向がないか。

・症状の出現する状況

→姿勢を保持している時なのか、動作中なのか、動作中でも運動の始まりなのか、途中なのか、終わりなのか、

一回では症状が出ないが繰り返し動作をおこなうと出現するのか、朝に出現するのか夜に出現するのか。

・症状のある姿勢や動作を修正した場合に変化があるか

→他動的に姿勢や動作を修正した場合、痛みに変化があるのか。痛みが増強するのか軽減するのか。

例えば、肩関節屈曲を例に挙げるとポイントは以下のようになります。

・末梢から挙上できているか

・肩甲帯の挙上による代償動作が出ていないか

・体幹の側屈や回旋による代償が出ていないか

・頭部の屈曲による代償が出ていないか

・胸椎の伸展は出ているか …etc

これらをふまえた上で、ROMや筋力にも著名な低下が認められない。

代償運動による運動パターンは疼痛行動によって強化され、痛みがある部位の不活動、隣接部位の過活動を招き、悪循環を招いてしまいます。

その悪循環を見つけることが最も重要なポイントとなります。

痛みに対する運動療法

過剰に動きすぎている部分と可動性が少なく動いていない部分があり、負担が局所に集中してしまうことが痛みを引き起こす一つの要因です。

例えば、股関節運動は腰椎+骨盤+大腿骨の動きが合わさって起こりますが、腰椎の可動性が制限されていると大腿骨、つまり股関節に過剰な負担がかかってしまいます。

全身をうまく連動させて動くことで、負担を全身へ分散することにつながるのです。

その視点から考えると、脊柱と四肢の連動ができない場合が非常に多いと感じています。

上肢→脊柱→下肢、下肢→脊柱→上肢というように、双方向に運動が連鎖する必要があります。

脊柱の可動性が低い、インナーマッスルが働かず、アウターマッスルが過剰に働きすぎている場合が多いので、そこをまずは改善する必要があります。

私が実際に臨床でよく用いる脊柱に対する運動療法を以下にご紹介します。

ストレッチポールを用いた運動療法

多裂筋に対する運動療法 パピー肢位

多裂筋に対する運動療法 側臥位

コアユニットに対する運動療法

まとめ

・痛みは感覚的なものだけではなく、情動体験も含む

・痛みを感知する侵害受容器は4つに分けられる

・関節軟骨には侵害受容器は存在しない

・脊髄視床路と脊髄網様体路によって痛みが脳へ伝導される

・下行性疼痛抑制系はポジティブな思考によって前頭前野が活性化することで賦活する

・急性期では、患部の不活動をできる限り予防する

・痛みに対する不安をできる限り取り除く関わり方が重要

おわりに

いかがでしたか?

痛みは何も器質的なものだけが原因ではないことが分かっていただけ多かと思います。

例え、急性期のリハビリにしか関わらないからといって、慢性痛について理解しなくてもいいわけではありません。

むしろ、急性期の関わり方次第で痛みが慢性化するかどうかがかかっていると言っても過言ではありません。

器質的な面、心理的な面、両方を包括的に評価、アプローチしていくことが求められます。

是非、本記事を参考にしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.国際疼痛学会

2.渡辺正仁 早崎華 由留木裕子:痛みのメカニズムと鎮痛 JAHS vol.8:50-63,2017

3.福井弥已郎 岩下成人:痛みの機能的脳画像診断 日本ペインクリニック学会誌 vol.17 No.4,469-477,2010

4.森岡周:疼痛理学療法の研究トピックス 理学療法学 第40巻第8号 513-518貢 2013

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2016/11/07

-

脳画像を読解する4つのポイント

-

2016/10/21

-

骨盤帯の捉え方を4つの特徴から考える

-

2017/01/13

-

脊柱の解剖学的特性から4つの役割を考える

-

2017/01/10

-

【膝関節の痛みに悩むセラピストへ】覚えておいて欲しいたった3つの特性

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開