2017/10/19

リハビリに役立つ!腰椎の解剖から考えるおさえておくべき5つの特性

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます。

リハ塾の松井です。

普段の臨床では、脊柱について評価・アプローチしているでしょうか?

私自身もそうでしたが、中々難しいイメージがあって大雑把に体幹の屈伸や回旋、側屈といった程度にしか評価していませんでした。

しかし、脊柱について細かく評価・アプローチするようになってから痛みの改善やADLの改善に繋げることができたケースが多くあります。

本記事では、脊柱の中でも腰椎をピックアップして解説してあります。

実際、教科書など読んでもそのまま臨床に活かせるかというと難しいところなので、腰椎とは何が得意で何が不得意なのか、臨床でのポイントを中心にまとめてみました。

目次

腰椎の機能的特性

機能的な特性については2つあります。

機能的特性とは、主に動作時にどのような役割を担っているかですね。

荷重の分散・吸収

腰椎の役割として、上半身からかかる荷重を受け止め、身体に広く分散し吸収して身体にかかる衝撃をやわらげるという役割を持ちます。

普段私たちは何気なく生活していますが、衝撃の吸収ができないということは、動作の一つ一つによって自分自身で身体を痛めつけているようなものなので、とても重要な役割です。

荷重を受け止める役割を持つため、他の椎体に比べて椎体自体が大きくできています。

さらに、衝撃の分散・吸収において重要なのが、腰椎の生理的前彎です。

脊柱は彎曲を作ることによって、真っ直ぐな場合に比べて約10倍もの強度があるとされています。

ですので、この彎曲が保たれないと脊柱の強度は減少し、椎体自体の障害や代償による他の部位の痛みなどにつながります。

過度に前彎していても後彎していても過剰にストレスがかかってしまうので、可動域制限がなく適度な可動性を有しており、前彎にも後彎にも機能的に変化できる状態が理想と言えます。

スタビリティとしての腰椎

腰椎はスタビリティとしての役割を持つ関節です。

以下の図をみると、身体の関節はスタビリティとモビリティが交互になるように分布しています。

腰椎がスタビリティを担うことで下部にある股関節はモビリティとしての役割を果たすことができますし、上部にある胸椎も同様にモビリティとしての役割を果たすことができます。

しかし、腰椎はスタビリティとしての役割を持ちながらも頚椎に次いで大きな運動性と可動性を有しています。

つまり、動的にも静的にも安定していないと腰椎本来の機能を発揮できないのです。

動的な制御のためには筋組織による働きが必要で、そのためにインナーユニットの働きが重要となります。

これに関しては後述してありますのでこのまま読み進めてください。

腰椎の構造的特性

構造的な特性については3つあります。

構造的な特性とは、椎体や関節の形状からどのような動きができるのか、また、どのような動きはできないのかに関して解説しています。

大きな運動性と可動性

腰椎は他の椎体と比べ、大きな運動性と可動性を持っています。

頚椎・胸椎と違い、胸郭や肋骨による支持性が得られないため、その分大きな可動性を有しています。

どのくらいの可動性を有しているかというと、以下の表をご参照ください。

(単位:度)

| 屈曲/伸展 | 側屈 | 回旋 | |

| T12-L1 | 12 | 8 | 2 |

| L1-L2 | 12 | 6 | 2 |

| L2-L3 | 14 | 6 | 2 |

| L3-L4 | 15 | 8 | 2 |

| L4-L5 | 17 | 6 | 2 |

| L5-S1 | 20 | 3 | 3 |

| 屈曲/伸展 | 側屈 | 回旋 | |

| C7-T1 | 9 | 4 | 8 |

| T1-T2 | 4 | 6 | 9 |

| T2-T3 | 4 | 6 | 8 |

| T3-T4 | 4 | 6 | 8 |

| T4-T5 | 4 | 6 | 8 |

| T5-T6 | 4 | 6 | 8 |

| T6-T7 | 5 | 6 | 8 |

| T7-T8 | 6 | 6 | 8 |

| T8-T9 | 6 | 6 | 7 |

| T9-T10 | 6 | 6 | 4 |

| T10-T11 | 9 | 7 | 2 |

| T11-T12 | 12 | 7 | 2 |

胸椎と比較してみると回旋の動きに乏しく、屈伸の動きが大きいことがわかると思います。

そして、下位腰椎にいくほど屈伸の動きが大きくなることも特徴的です。

これには、椎間関節の構造が関係しています。

椎間関節の関節面の向きが胸椎では前額面へ、つまり前後に向いており、回旋を制限しにくい構造になっています。

腰椎では矢状面へ、つまり横に向いており、屈伸を制限しにくい構造になっています。

さらに、関節面が矢状面と平行なので前方転位に対する抵抗力が弱く、前方滑り発生の原因となります。

この構造から腰椎は回旋の動きにはあまり強くないことが言えますので、腰椎を主体とした過度な回旋ストレスが障害を引き起こす可能性があります。

胸椎は回旋、腰椎は屈伸といったそれぞれの椎体の構造に合った自然な動きを引き出すことが可動域の改善、椎体周囲筋群の筋発揮力の増加につながります。

スポンサーリンク

靭帯の発達

腰椎レベルでは、他の椎体レベルと比較して前縦靭帯・後縦靭帯が発達しており、後屈・前屈を制限しています。

上述した通り、腰椎レベルでは屈伸の可動性が大きい構造となっています。

そのため、椎間板にかかるストレスが大きくなるとも言えます。

過剰なストレスがかからないように靭帯によって制動していると言えます。

上述しましたが、椎間関節が矢状面に平行なため、前方転位に対する抵抗力が弱いのでそれを制動するための靭帯も重要となります。

椎間関節周囲では、黄色靭帯、棘間靭帯、棘上靭帯が関与しています。

屈伸による各組織への影響は以下をご参照ください。

| 屈曲 | 伸展 | |

| 髄核 | 髄核の後方移動 | 髄核の前方移動 |

| 椎間孔 | 椎間孔径の拡大 | 椎間孔径の縮小 |

| 椎間板 |

椎間関節からの椎間板への負担増大 繊維輪前部の圧縮 繊維輪後縁の張力増大 |

椎間板からの椎間関節への負担増大 繊維輪前部の伸張 繊維輪後縁の張力現象 |

| 関節包・靭帯 | 後方靭帯組織(黄色靭帯、椎間関節包、後縦靭帯、棘上靭帯など)への張力増大 | 後方靭帯組織(黄色靭帯、椎間関節包、後縦靭帯、棘上靭帯など)への張力減少 |

腰椎にかかる剪断力

脊柱全体でみると緩くS字のカーブを描いており、頚椎は前彎、胸椎は後彎、腰椎は前彎しています。

腰椎の前彎に伴い、L5-S1で構成される腰仙関節では約35°の傾斜角度がついており、立位下では常に前下方へのすべり落ちようとする力、剪断力が加わっていることになります。

この剪断力は平均的に体重の約1/2程度の負荷量がかかっているとされています。

前縦靭帯、腸腰靭帯が剪断力に対して制動していますが、「インナーユニット」の働きも重要となります。

インナーユニットは、腹横筋、横隔膜、多裂筋、骨盤底筋群の4つから構成されます。

・仙腸関節の安定

・腹圧の向上

・予測的姿勢制御

インナーユニットが働くと上記のような効果があり、結果的に腰椎の安定性にも関与しています。

個人的には、これら4つ筋肉で囲まれた中心に位置する大腰筋を効かせることで結果的にインナーユニットも働いてくると思います。

結果的にというのがポイントで、そもそもインナーマッスルは意識的に働くものではないので、働きやすい環境を整えて無意識的に機能するのが理想です。

骨盤が後傾する際、仙骨はうなずき(伸展)、腸骨に対してL5は屈曲方向に動きます。

骨盤が前傾する際、仙骨は起き上がり(屈曲)、腸骨に対してL5は伸展方向に動きます。

仙腸関節の可動性が保たれていることで上記のような関係が成り立ちますが、可動性が制限されていると腰仙関節に対してその分動きが要求されるため、ストレスが大きくなります。

ですので、仙腸関節との関係性を考慮することも必要になります。

※仙腸関節を含む骨盤帯についてはこちらをご参照ください。

腰椎における臨床のポイント

圧迫骨折や椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などの腰椎の障害を担当する際は、これまで挙げた腰椎の特性を活かして臨床展開していく必要があります。

大事になるのは、外傷による骨折などは例外ですが、どの疾患も局所に過剰なストレスがかかっているから二次的に発症しています。

なぜ発症したのか、ストレスがかかっているのかを評価していく必要があります。

多いのは、スタビリティとしての役割がモビリティとして働いてしまっているために過剰なストレスとなっています。

ですので、上下の胸椎・股関節の可動性を十分に引き出してから腰椎の安定性を高めるようにアプローチすると良いと思います。

腰椎に対する運動療法

上記のポイントから、まずは胸椎と股関節に対して運動療法を実施後、腰椎に対して運動療法を実施します。

今回は腰椎のみにフォーカスしてご紹介します。

腰椎に対する運動療法①

①.端座位でみぞおちを触れる

②.触れたまま腰椎を優位に屈伸する

③.10回程度繰り返す

・みぞおちを触れることで、そこに付着する横隔膜、大腰筋などインナーマッスルを刺激しながら運動できる

・屈伸は矢状面ではなく、前額面の動きを優位に上下に伸び縮みするような意識

腰椎に対する運動療法②

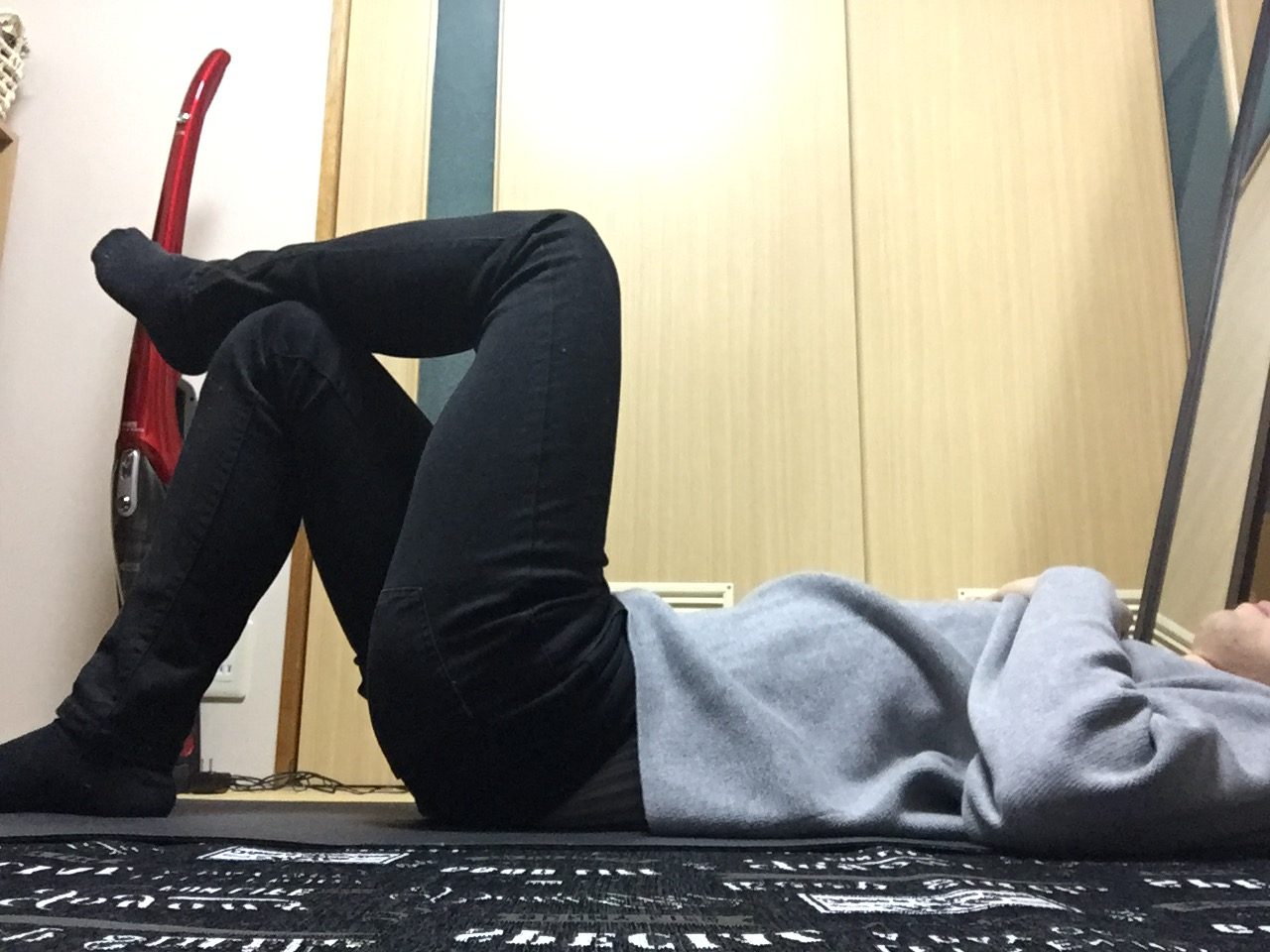

①.背臥位で片膝を立て、反対側の下腿を膝の上へ乗せる

②.膝の上で下腿を滑らせるように股関節の屈伸を行う

③.ゆっくりと10〜20回程度行う

・ゆっくり、低負荷で行うことで大腰筋を優位に使う

腰椎に対する運動療法③

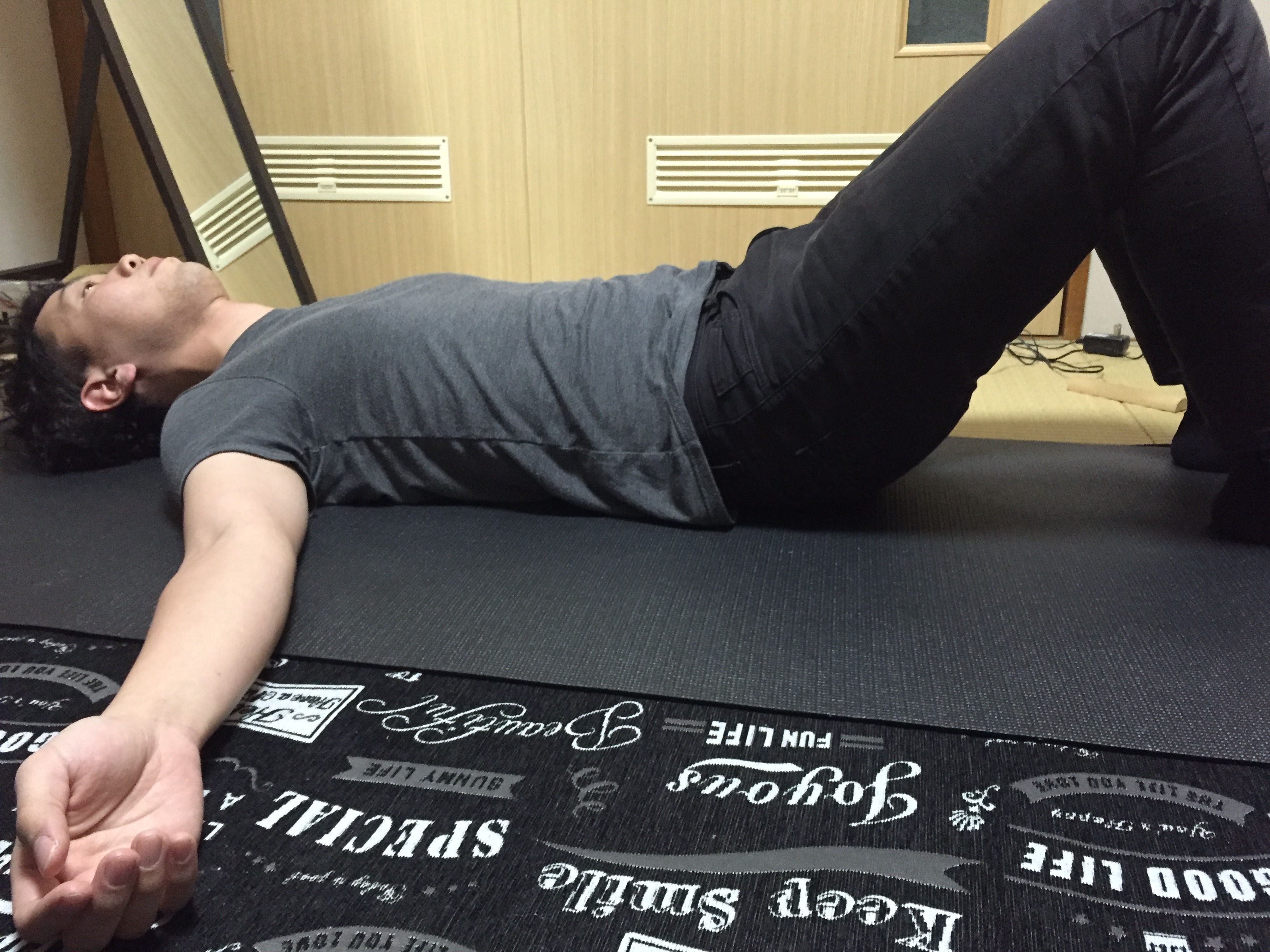

①.背臥位で両膝を立てる

②.その状態で腰仙部を床へ軽く押し付けるように骨盤を後傾する

③.そのまま臀部を左右へ小さく揺らすように動かす

④.10〜20回程度行う

・腹筋群に過度に収縮が入らないように軽く後傾位を保つ

・臀部を揺らす際、慣れないうちは動かし方がわからない場合が多いので、ゆっくりと行うまたは徒手的に誘導する

・慣れてきたら小刻みに少しはやく行っても良い

・腰仙部をこすりつけるように動かすことを意識する

まとめ

・腰椎の生理的な前彎によって衝撃を緩和できている

・スタビリティとしての役割を持つ

・屈伸に特化した構造をしている

・インナーユニット、大腰筋の働きが重要

おわりに

いかがでしたでしょうか?

脊柱とひとくくりにせずに、それぞれの椎体に特性がありますのでそれを考慮した臨床展開が必要です。

触り慣れていない方も少なくないと思いますので、まずは触診できるところから始めてみてもいいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2018/03/28

-

膝関節疾患への運動療法【変形性膝関節症に何となくパテラセッティングしていませんか?】

-

2017/03/13

-

股関節の痛みのなぜ?を考えるためのたった一つの大事なこと

-

2017/06/07

-

肘関節の可動域制限を改善して上肢機能を劇的に高める方法

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開