2017/09/09

大腰筋のトレーニングを効果的にするための3つの役割

スポンサーリンク

大腰筋を鍛えるためと言って単純に股関節屈曲を反復していませんか?

そもそも大腰筋が解剖学的にどのような特性をもつ筋肉なのか?本当に股関節屈曲運動を反復するだけで鍛えられるのか?

意味を考えずに闇雲にするだけでは中々効果が出ません。

解剖学的な特性をふまえて臨床に落とし込んで実践することがとても大切になります。

今回は解剖学的な特性から臨床応用について考えていきます。

目次

腸腰筋の構成

大腰筋は大腰筋、腸骨筋、小腰筋の3つの筋から構成される腸腰筋のうちの一つです。

今回は大腰筋にスポットを当てて詳しく見ていきましょう。

大腰筋の解剖学的特性

まず基本的なところから確認していきましょう。

| 起始 |

浅頭:Th12~L4の椎体および肋骨突起 深頭:全ての腰椎の肋骨突起 |

| 停止 | 小転子 |

| 作用 |

股関節屈曲・外旋 腰椎前彎・側屈(片側のみの収縮) 脊柱の安定化 |

| 髄節レベル | L2~L4 |

| 神経支配 | 腰神経叢および大腿神経 |

走行を見ると脊柱から小転子にかけて位置しており、体幹と下肢を繋ぐ唯一の筋肉となります!

浅頭と深頭の起始を見ると微妙に付着している部分が違っていますよね?

浅頭では肋骨突起からより前方の椎体に付着しているため、矢状面の運動に関与、深頭ではより外側の肋骨突起に付着しているため前額面・水平面の運動に関与していると予測できます。

付着部位の違いにより微妙な運動方向の違いに対応しているんですね!

とても興味深いです。

股関節屈曲角度における作用

股関節屈曲角度における大腰筋の作用は以下の通りです。

| 股関節屈曲角度 | 大腰筋の作用 |

| 0~15° |

大腿骨頭の圧迫 股関節安定化 |

| 15~45° | 脊柱の直立 |

| 45~90° | 股関節屈曲 |

0~15°では、臼蓋に対して大腿骨頭を求心位に保ち、股関節の安定性に働いています。

15~45°では、腰椎を前湾させて脊柱を構造的に安定させるように働いています。

大腰筋は上部では横隔膜と連結していますので、腰椎の前湾に伴って横隔膜は下方へ牽引されて張力が増します。

さらに、骨盤は前傾方向へ傾き、骨盤底筋群の張力も増します。

これによって、体幹は構造的にも機能的にも安定化します。

*大腰筋と連結のある筋肉については、以下をご覧ください。

アナトミートレインの構造を捉える!ディープフロントライン(DFL)

アナトミートレインの構造を捉える!ディープフロントライン(DFL)②

45°からようやく股関節の屈曲に働きます。

0~45°までは遠心性の収縮による作用であり、45°以上が求心性の作用となります。

求心性の大腰筋の機能を高めるのならば、股関節屈曲45°以上で運動療法を実施しなければあまり効果は期待できないということが言えます。

歩行など日常生活上において股関節45°以上を要求される動作はほとんどないと思います。

歩行に関して言えば、立脚中期〜後期の股関節伸展によって大腰筋が伸張されてその張力によって遊脚期へと移行します。

つまり、遠心性収縮を伴った股関節伸展運動が重要となります。

大腰筋の筋繊維タイプ

大腰筋を構成する筋繊維は白筋繊維:赤筋繊維(%)=50:50となっています。

赤筋繊維(遅筋)は酸素をより効率的に使用し、長期的な筋収縮のためのエネルギーを作り出すことに優れています。

短距離走など瞬発力が要求される運動よりは、マラソンなど持久力が要求される運動で使われますね。

脊柱や股関節を安定させる抗重力筋としての機能を鍛えるには、早くて高負荷の運動よりは遅く低負荷の運動の方が適していると言えます。

スポンサーリンク

大腰筋の触診と徒手的アプローチ

触診部位としては二箇所あります。

①.腹部からの触診

②.スカルパ三角からの触診

腹部からの触診

大腰筋は椎体に付着しているくらいですから腹部からだとかなり深部にありますが、ゆっくりと深く指を進めることで筋繊維を触れることができます。

①.背臥位、股関節屈曲・外転約45°で腹筋群を緩めた状態にする

②.腹直筋の側面から椎体を触れるイメージで斜め下方へ押圧していく

腹部はデリケートな部位なので、ゆっくりと痛みが出ないように慎重に押圧していきます。

みぞおちから鼠蹊靭帯の辺りまで固い部位を触診しつつ探します。

固い部分があればそのまま持続的に押圧したり筋繊維に対して横方向へ横断マッサージしてみてください。

*こちらの記事にある筋膜リリースも効果的ですのでご参考にしてみてください。

スカルパ三角からの触診

スカルパ三角は鼠蹊靭帯、長内転筋、縫工筋で囲まれる三角形の部分を指します。

大腿動脈の外側で停止部を触れることができます。

血流の拍動を感じたらおそらく大腿動脈を触れているので強く触れないように注意してください!

大腰筋の外側では大腿直筋と隣り合っており、互いにくっつき癒着を起こしてしまいやすい部位であるので大腰筋から大腿直筋をはがすように押圧してみてください。

大腰筋に対する運動療法

ここまでの内容からまとめると、ゆっくりとした速度で低負荷、股関節伸展を伴うような遠心性の運動が大腰筋には適しているということになります。

それをふまえていくつか私も実際に臨床で指導している運動療法をご紹介します。

大腰筋に対する運動療法①

大腰筋に対する運動とは言ってもいきなり股関節伸展を伴うような、かつ抗重力位でとなると難易度が高い場合もあります。

ですので、私はまず臥位で股関節屈曲を伴う求心性の運動を指導しています。

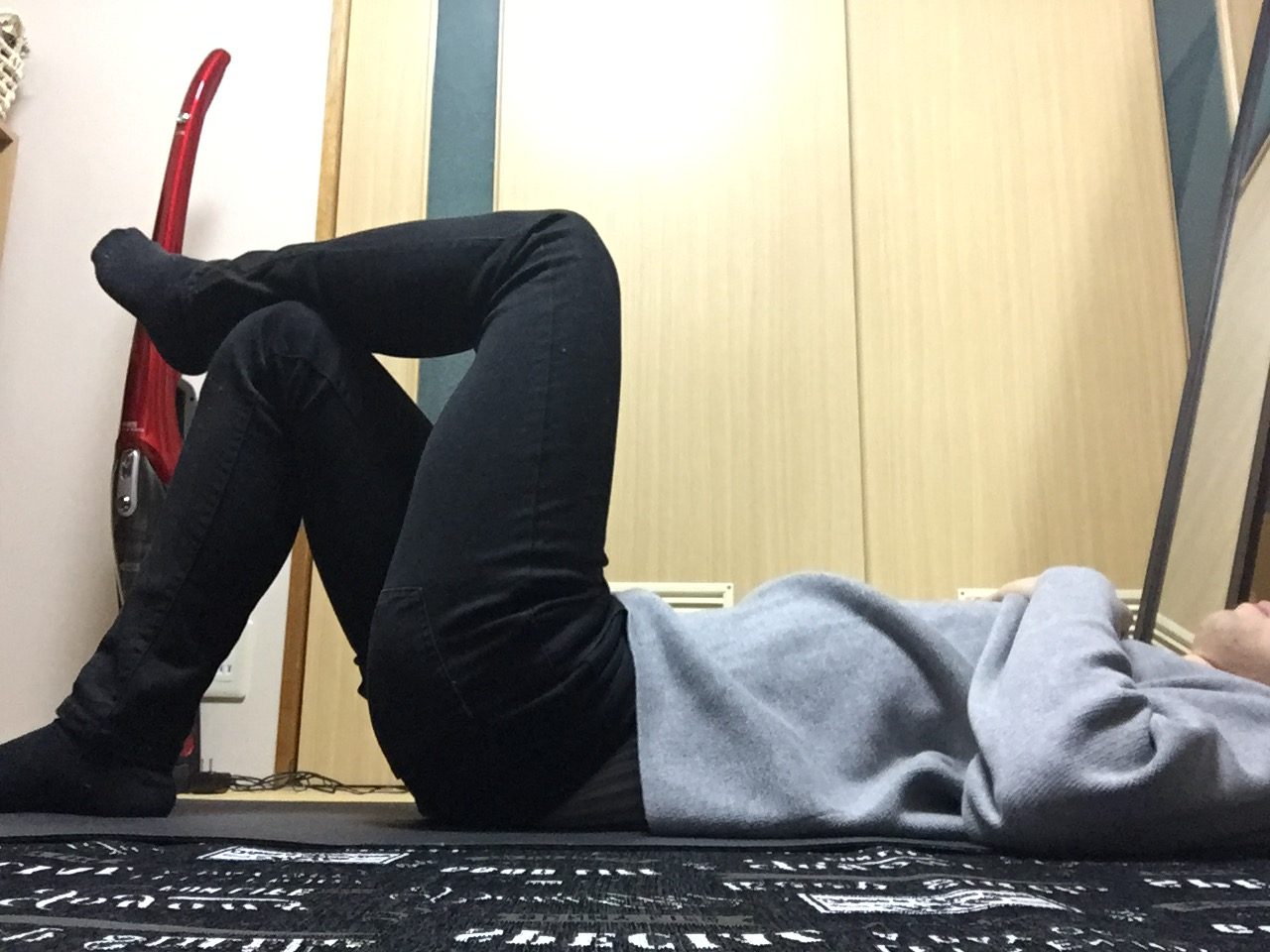

①.背臥位で両膝を立て、片側の下腿を膝の上に乗せる

②.乗せた下腿を膝の上で滑らせるように股関節の屈曲・伸展を繰り返す

ポイントとしては、

・股関節屈曲45°以上で行う

・ゆっくりとした速度で過負荷にならないよう注意する

・骨盤、腰椎による代償動作が入らないように注意する

大腰筋に対する運動療法②

股関節伸展を伴う大腰筋の運動です。

①.腹臥位で股関節内旋位、膝関節伸展位とする

②.膝伸展位を保持したまま股関節を伸展させる

ポイントとしては、

・脊柱起立筋による代償が入らないように注意する(アウターマッスルである脊柱起立筋が優位に働くとインナーマッスルである大腰筋は抑制されます)

・大殿筋が優位に働かないように注意し、ハムストリングスが優位に収縮するように促す(仙腸関節を挟んで大腰筋とハムストリングスは拮抗関係にあるのでハムス

トリングスを優位に働かせることが重要)

・股関節内旋位とすることで大内転筋が優位に働く(坐骨結節でハムストリングスと長内転筋を介して腸腰筋との筋連結があるので、大内転筋を優位に働かせるこ

とで腸腰筋が優位に働きやすくなります)

大腰筋に対する運動療法③

今度は立位で抗重力位での運動です。

ハムストリングス、大内転筋を優位に働かせることで、拮抗筋の関係にある大腰筋も活性化されます。

①.立位で肩幅程度に足を開く

②.つま先は前方へまっすぐ、外側に向かないようにする

③.膝が足部より前方へ出ないように注意しつつ、臀部を後上方へ、体幹を前屈方向へ倒す

④.ハムストリングスの起始部の伸張感が感じられたら元の位置へ戻る

ポイントとしては、

・膝が足部より前方へ出ないように注意する(膝が前方へ出すぎると大腿四頭筋が優位に働き、大腰筋は抑制されてしまいます)

・大腿四頭筋を抑制して運動を実施することで大腰筋が優位に働く

・股関節、仙腸関節、腰椎の連動した動きを高めることができる

大腰筋を効果的にトレーニングするための前提条件

大腰筋の解剖学的特性と触診ポイントをご紹介しましたが、これらをより活かすために重要なことがあります。

それは、どういった身体環境であれば大腰筋が適切に機能してくれるかを考えることです。

ポイントは股関節・仙腸関節・腰椎です。

それぞれの部位が固く、動きが悪い状態の場合、大腰筋はうまく働いてくれるでしょうか?

股関節には目がいきやすいため考えやすいと思いますが、意外と盲点なのが仙腸関節と腰椎です。

股関節と同様に腰椎にも付着しているため十分な可動性がないと大腰筋は適切に機能してくれません。

大腰筋の走行をもう一度確認してみてください。

腰椎から仙腸関節をまたいで大腿骨に付着していますよね?

つまり、その間に存在する仙腸関節に制限があっても大腰筋は適切に機能してくれません。

股関節が機能するためにも腰椎・仙腸関節・股関節がそれぞれ協調することで最大のパフォーマンスを発揮することができます。

徒手的にアプローチしたり、運動療法を実施してもあまり効果が得られないようであれば、一度、股関節・仙腸関節・腰椎の関係性をチェックしてみてください!

まとめ

・下肢と体幹を連結する唯一の筋肉

・体幹、股関節の安定性に関与

・大腰筋の特性からゆっくりとした速度で低負荷の運動、股関節伸展を伴う遠心性の運動が適している

・股関節、仙腸関節、腰椎の関係性を考慮する

おわりに

いかがでしたでしょうか?

闇雲に筋トレを指導するのではなく、大腰筋の特性を考慮したアプローチをすることでより効果の高いものを提供できます。

ぜひ参考にしてみてください!

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/02/01

-

体幹トレーニングを腰痛の観点から考える

-

2017/03/13

-

股関節の痛みのなぜ?を考えるためのたった一つの大事なこと

-

2017/07/05

-

圧迫骨折後のリハビリで最も重要なこととは?【一度潰れた椎体は元には戻りませんよ】

-

2017/05/11

-

筋力トレーニングの基礎!3つの間違った方法をふまえて正しい方法を具体的に解説!

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開