2017/09/09

【肩の痛みで悩むあなたへ】五十肩の対処法を理学療法士がわかりやすく解説!

スポンサーリンク

肩の痛みや肩こりで毎日悩んでいませんか?

マッサージに行くとその場は良いけどすぐ戻ってしまう…なんてことよくありますよね。

それは、こっている部位や痛い部位に原因がなかったり、痛みを作ってしまうような動きの癖や生活習慣が改善できていないからです。

正しい動き方を知るだけで改善することも可能です。

本記事では理学療法士の視点で五十肩による肩の痛みにどう対処していくのかをわかりやすくまとめてあります。

目次

五十肩ってなに?

そもそも五十肩とはどういった症状のことを指すのでしょうか。

医学的には「肩関節周囲炎」や「腱板断裂・損傷」とも呼ばれ、肩の痛みや運動制限があるものを総称して「五十肩」や「四十肩」と表現されています。

五十肩という言葉は広い意味で使われているということですね。

なので、五十肩にはこれ!というような治療はなく、痛む場所やどういう動きをすると痛むのかなど症状に合わせた対処が必要となるのです。

五十肩のチェックポイント

もしかして五十肩かも…?

そう思われた方は以下の項目に心当たりがありますか?

当てはまる場合は、五十肩の可能性が考えられます。

・腕を挙げる時に肩に痛みがある

・腰に手を回す時に肩に痛みがある

・特定の動きで痛みが出る

・動かせる範囲が狭い

・痛くはないが腕を挙げにくい

・仕事やスポーツで肩を酷使した

・運動不足である

・偏った姿勢でいることが多い

(猫背・反り腰、パソコンに向かっている時肘が浮いている、同じ側の肘ばかりついている、首が前に出すぎている、顎が上がっている…etc)

ひどい場合、肩関節に付着する筋肉や腱が切れていることもあります。

軽いうちに対処できれば、重症化することも防ぐことができます。

しかし、痛くても「腱が切れていた」などの明確な原因がない場合は湿布や痛み止めを処方されることが多いのが現状です。

普段、私たち理学療法士がリハビリをする方は腱板断裂など診断がはっきりとしている方です。

湿布や痛み止めは痛みを和らげるだけで痛みの原因の解決にはなっていないので、そのまま生活を送るうちに肩への負担が蓄積されて腱板断裂など重症化してしまうのです。

こうなる前に、間違った体の使い方、肩に過剰に負担のかかる体の使い方を見直すことが大切。

正しい体の使い方を一緒に見ていきましょう!

五十肩の時期

五十肩は発症してすぐから症状が落ち着く、または慢性化している時期に分けられます。

大きく分けて下記の3つの時期に分類されます。

急性期(発症から2週間程)

常に強い痛みが続く状態。

痛みのため、腕を動かせる範囲が極端に制限される。

拘縮期(発症から6ヶ月程)

痛み自体は落ち着いてくるが、腕を動かせる範囲は制限されている状態。

回復期(発症から1年程)

痛みはわずかにあるが、腕を動かせる範囲の制限が解消されてくる状態。

日常生活を送る分にはほとんど問題ない。

急性期を過ぎていても強く痛みが残っている場合、安静にしている、または寝ていても痛みを感じる場合は一度病院での診察を強くオススメします。

運動やストレッチなどで改善できるケースではない可能性もあります。

なんで五十肩になるのか?

肩関節は球状の形をしているため、色んな方向に動かすことができます。

しかし、そんな動きを実現しているため、不安定な構造であり筋肉がいくつも重なり合うように複雑な構造をしています。

それゆえに炎症を起こしやすいとも言えます。

繰り返し負担がかかる動きをすることで、炎症が慢性化して最終的に痛みや動きが制限されるという結果になります。

言うなれば、それ以上そのような動きを続けると危ないよ!と体が出してくれているサインですね。

肩関節は全身が関与する

肩関節は複雑な作りをしていると言いましたが、実は肩だけではなく、全身がうまく連動して動くことでスムーズに動かすことができています。

写真のように、肩甲上腕関節、胸鎖関節、肩鎖関節、肩甲骨、胸郭(肋骨)、胸椎など色んな部位の骨が関節を作っており、それぞれが腕を動かす際に動いています。

もっと言えば、肩周りに限らず、腰椎、骨盤、股関節など腰や足のほうも腕を動かすことに関わっているのです。

どこか一つでも動きが悪くなると、その動きの悪さをかばうように他の関節の動きが増えます。

かばった結果、本来よりも過剰に動くこととなり、今度はそのかばった部分に負担がたまり、動きが悪くなる。

また、動きが悪くなった部分をかばって他の関節が過剰に動く。

関節の動きが悪くなる→別の関節でかばう→かばった関節も動きが悪くなる→また別の関節でかばう

このような悪循環となって最終的に痛みを引き起こすのです。

スポンサーリンク

正しい動きのコツ

かばい合って負担がたまることは分かったけど、どうすればいいのか?

それは、本来優位に動かなくてはいけない部分を動かし、過剰に動かなくてもいい部分を抑制するのです。

どういうことかというと、肩の痛みや可動域制限がある方は首の付け根から背中にかけての筋肉がこり固まっていることが多いです。

本来はその部分の筋肉をそこまで過剰に使う必要はないのですが、偏った姿勢や動きなどの習慣から使いすぎてこり固まってしまうのです。

その結果、動きがパターン化されて使いやすい部分だけ使って腕を動かすので、こり固まっている部分はさらにこっていき、使うべき筋肉はどんどん弱く細くなっていくということ。

以下にこり固まりやすい筋肉、本来使うべき筋肉を挙げています。

こり固まりやすい筋肉

・僧帽筋

・菱形筋

・脊柱起立筋

・三角筋

使うべき筋肉

・前鋸筋

・広背筋

・腱板筋群(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)

上記に挙げた使うべき筋肉を優位に使える体の使い方をすると、こり固まっている筋肉は自然と緩んで柔らかくなり、痛みや可動域制限も改善していきます。

使うべき筋肉を使いやすくするためにいくつかの体操とストレッチをご紹介しますので、ぜひお試しください!

五十肩を解消するための体操

腕ぐるぐる体操

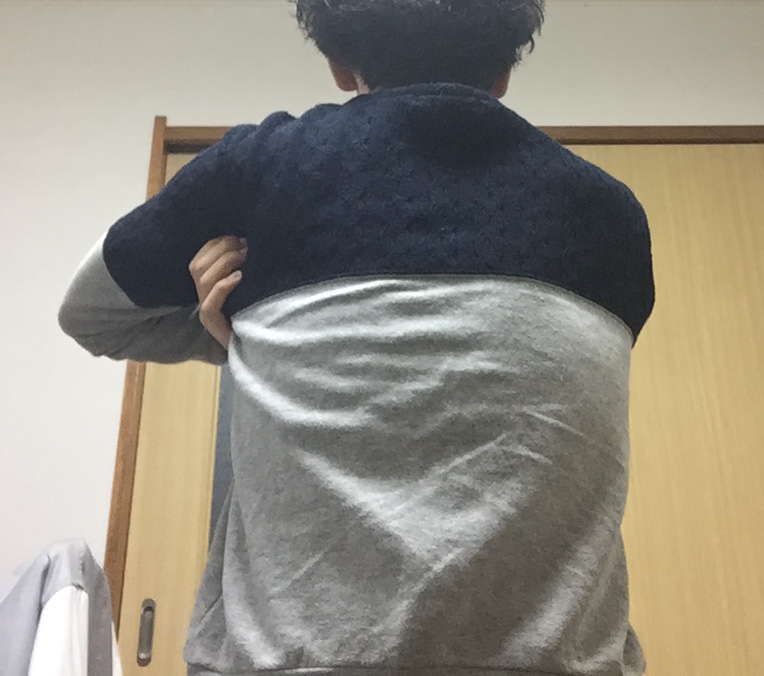

①.脇を手で挟むようにして脇の付け根(後ろ側)をおさえる

②.おさえたまま、腕を軽くぐるぐると回す

③.前後にそれぞれ10回ずつ程度

ポイント

・脇の前ではなく、後ろ側をおさえる

・肩をすくめない

・速すぎずゆっくりと回す

体幹曲げ伸ばし体操

①.座った状態でみぞおちをおさえる

②.おさえたまま、腰を上下に伸び縮みするように動かす

③.10回ずつ程度おこなう

ポイント

・無理に伸ばしたりせず、楽に動く範囲で動かす

・伸びる際に肩をすくめないようにする

体幹ひねり体操

①.座った状態でみぞおちをおさえる

②.おさえたまま、体を左右にひねる

③.10回ずつ程度おこなう

ポイント

・無理にひねらず、楽に動ける範囲でひねる

・ひねる際に後ろに傾かないように真っ直ぐひねる

・腰ではなく、背中からひねる

肩甲骨はがし体操

①.四つ這いとなる

②.指先は真っ直ぐ前に、肘は伸ばしたまま、脇をしめる

③.②の状態のまま、床を押すように力を入れる

④.押したり引いたり10回程度繰り返す

ポイント

・肩がすくまないようにする

・頭はだらーんと垂らしておき、挙がらないようにする

・肩甲骨が背中側に突き出るようなイメージ

・体操中、肩から手は動かさず、写真の赤丸の部分が上下に動くイメージ

五十肩を解消するためのストレッチ

首〜背中のストレッチ

①.首の付け根をおさえる

②.矢印の方向に首が伸びて、肩が下がるようにストレッチする

③.10秒程ストレッチする

ポイント

・強くストレッチせず、気持ち良いくらいに伸ばす

脇のストレッチ

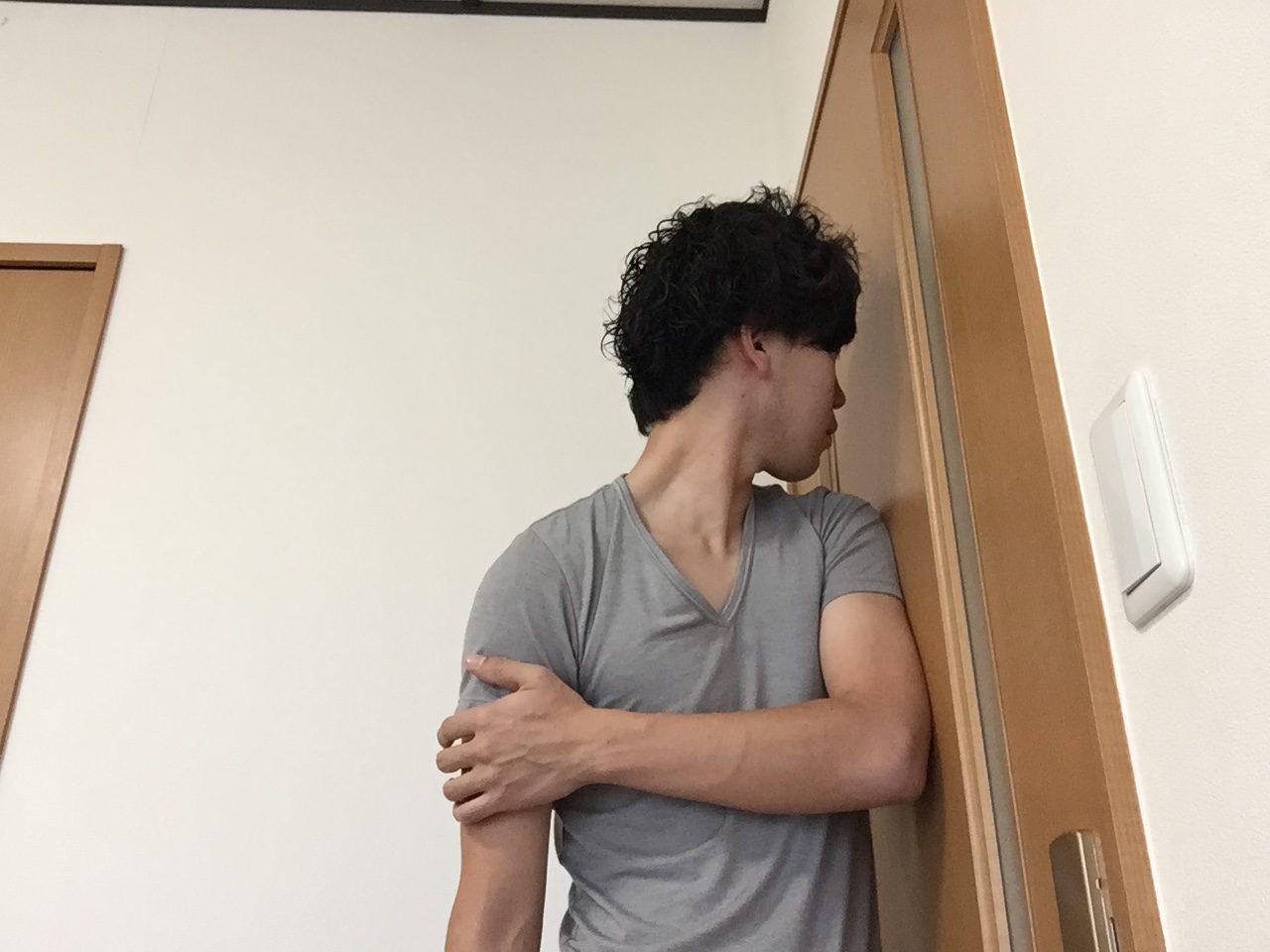

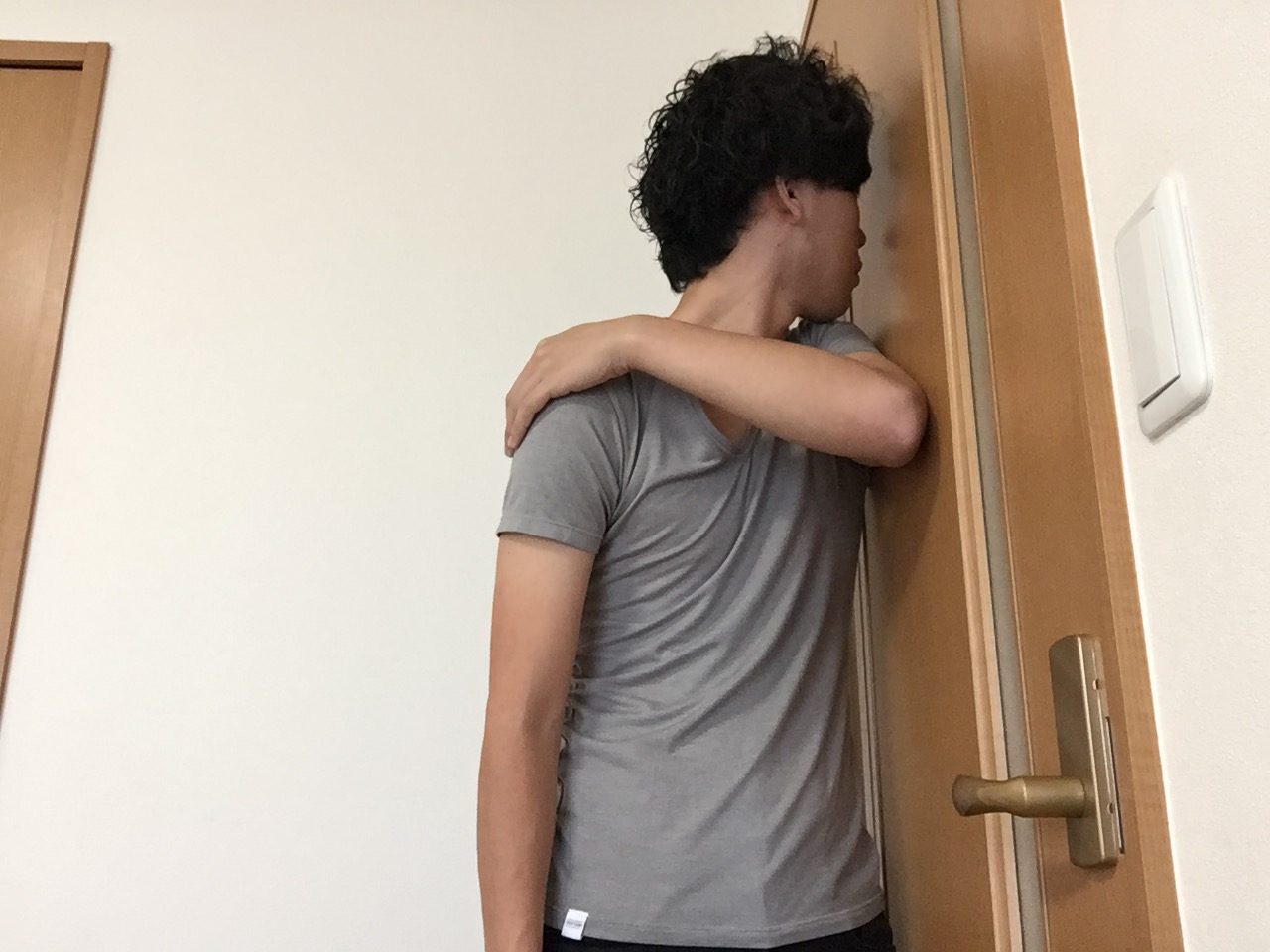

①.壁に肩をぴったりとつけてもたれかかる

②.反対の腕をつかみ、後ろを振り向くようにストレッチする

③.10秒程ストレッチする

ポイント

・肩はぴったり壁につけておき、なるべきついていない部分がないようにする

・1枚目の写真からおこない、できるようなら2枚目の写真のように腕の位置を変えておこなう

まとめ

・五十肩チェックポイントにいくつも当てはまるならまずは病院へ!

・痛みをほっておくと重症化することもある

・痛みや可動域制限は体からのサイン!

・本来使うべき筋肉を使いやすい体を作ることが大切

・まずは毎日継続してみよう!

おわりに

いかがでしたか?

痛みを無理に我慢せず、体からの危険のサインを素直に受け止めて病院で受診することも選択肢に入れましょう。

受診して重症な診断がつかないようであれば、コツコツと紹介させていただいた体操とストレッチを実践してみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2016/11/21

-

頭痛と肩こりを同時に解消する体操

-

2017/04/15

-

【股関節が痛い!そんなあなたに今すぐ読んで欲しい】原因と症状と対処法

-

2016/12/19

-

腱鞘炎を解消するための二つのポイント

-

2016/09/23

-

足の浮腫み解消!5分でできる運動のススメ

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開