2017/09/09

手関節の可動域制限で知っておくべき3つの関節

スポンサーリンク

橈骨遠位端骨折や脳卒中による手関節に制限がある方を担当する機会もあるかと思います。

肩関節や股関節、膝関節など主要な関節ではなく、あまり分からないからなんとなく揉んでいる。

なんとなくストレッチしている。

こんな方いませんか?

手関節ADLには確実に影響が出ますので、制限があることで不便に感じている方、痛みが気になっている方は少なくないと思います。

手関節を酷使することで肩関節へ二次的に障害が出やすいですし、肩関節の障害が実は肘関節の影響によるものだったということもあります。

上肢機能において、軽視されがちですが必ず見ておくべき関節です。

本記事では、肘関節の解剖学、運動学から可動域制限改善のポイントをわかりやすくまとめてありますので、明日からでも実践できます!

目次

手関節の関節可動域運動の間違い

その影響で肘と手関節に関与する二関節筋である、長掌筋や尺側手根屈筋も上腕二頭筋と一緒に過用してしまう可能性があります。

こう考えると、肩の問題、そこから二次的に発生している肘の問題をなんとかしないと手の背屈も改善しないということはイメージできますよね。

手関節の可動域制限があるとどうなるのか?

手関節の構造特性

手関節は以下の骨と関節から構成されています。

手関節を構成する骨

・橈骨

・尺骨

・舟状骨

・月状骨

・有頭骨

・有鈎骨

・三角骨

・大菱形骨

・小菱形骨

手関節を構成する関節

・遠位橈尺関節

・橈骨手根関節

・手根中央関節

ドアノブを回すなどといった動きは手関節が回旋しているわけではなく、前腕の動きと連動した結果と言えます。

遠位前腕の構造

背側には腱が通るいくつかの溝があり、手の外在筋の方向付けに関与しています。

背側結節(リスター結節)には、長橈側手根伸筋、短橈側手根伸筋、長母指伸筋が通り、尺骨の溝には尺側手根伸筋が通っており、各腱を触知するためにも溝がどこに位置するか、何筋の腱が通っているかを把握しておくことは大事になります。

舟状骨、三角骨と橈骨で構成される遠位橈骨関節面の特徴的な構造として、橈骨関節面は尺骨側に約25°傾斜しています。

さらに、手掌方向に約10°傾斜しています。

このことから、橈屈より尺屈方向に、背屈より掌屈方向に大きな可動域を有しているということになります。

この角度があることで、手関節は真っ直ぐに屈伸するわけではなく、尺骨の25°の傾斜が軸となり、その軸上で動くことが本来の動きとなります。

やや尺屈した状態で掌背屈するということです。

ただ、橈骨掌側の10°の傾斜に関しては、単純に考えると掌屈位が関節の適合性が高いと思われますが、やや背屈位で関節面の接触率が最も高くなるため適合性も高いと言えます。

この軸に沿って関節運動することで、関節面から逸脱することなく運動ができます。

これのメリットとしては、関節面から外れて運動するとどこかに局所的な負担がかかることになるため、組織を傷める原因となります。

関節の適合性を守って運動することは、不必要に負担をかけることがないため、組織を損傷させるリスクが減りますし、関節可動域運動としても効果的に進めることができます。

反対に言えば、もし真っ直ぐ動く場合、構造的に破綻した動きとなっているため、どこかしらで負担がかかっています。

関節の構造を理解しておくと、どうのように動くと異常なのかということが理解しやすくなりますね!

以下に実際に関節内がどのように動くのかまとめてあります。

手関節の関節運動

遠位橈尺関節の関節運動

遠位橈尺関節は、橈骨の尺骨切痕・関節円板の近位面で形成される凹面と凸状の尺骨頭で構成されています。

この関節円板はその形状から三角繊維軟骨と呼ばれ、その名の通り三角形のような形状をしています。

関節円板の両縁を掌側・背側橈尺関節包靭帯で囲まれ、この部分で尺骨頭を下から支え、橈骨切痕に尺骨頭を保持することができています。

回内・回外時は近位・遠位ともに橈骨が主体となって動くことは変わりませんが、遠位橈尺関節の場合、凹面である橈骨切痕が凸面の尺骨頭上を動くことになります。

回内時:掌側方向に転がり、滑り

回外時:背側方向に転がり、滑り

凹凸の法則から、上記のように転がりと滑りが同方向に起こることとなりますね。

また、橈骨と手根骨が橈骨手根関節を構成しているので、回内外に伴って橈骨に動きと一緒に手根骨も動くことになります。

つまり、手関節(橈骨手根関節)の可動域を改善しようと思うと、橈尺関節の制限も考えないといけないこともあるということ。

●回内時

伸張する組織

・背側関節包靭帯

・前腕回外筋(上腕二頭筋、回外筋)

・肘後方、前腕背側の皮膚・筋膜

弛緩する組織

・前腕回内筋群(円回内筋、方形回内筋)

・骨間膜

・方形靭帯

・掌側関節包靭帯

・肘前方、前腕掌側の皮膚・筋膜

●回外時

回内時と反対

橈骨手根関節の関節運動

橈骨手根関節は、橈骨の凹面、関節円板と舟状骨および月状骨の凸面から構成されています。

関節運動時は、凸面である舟状骨および月状骨が動くため、以下のように動きます。

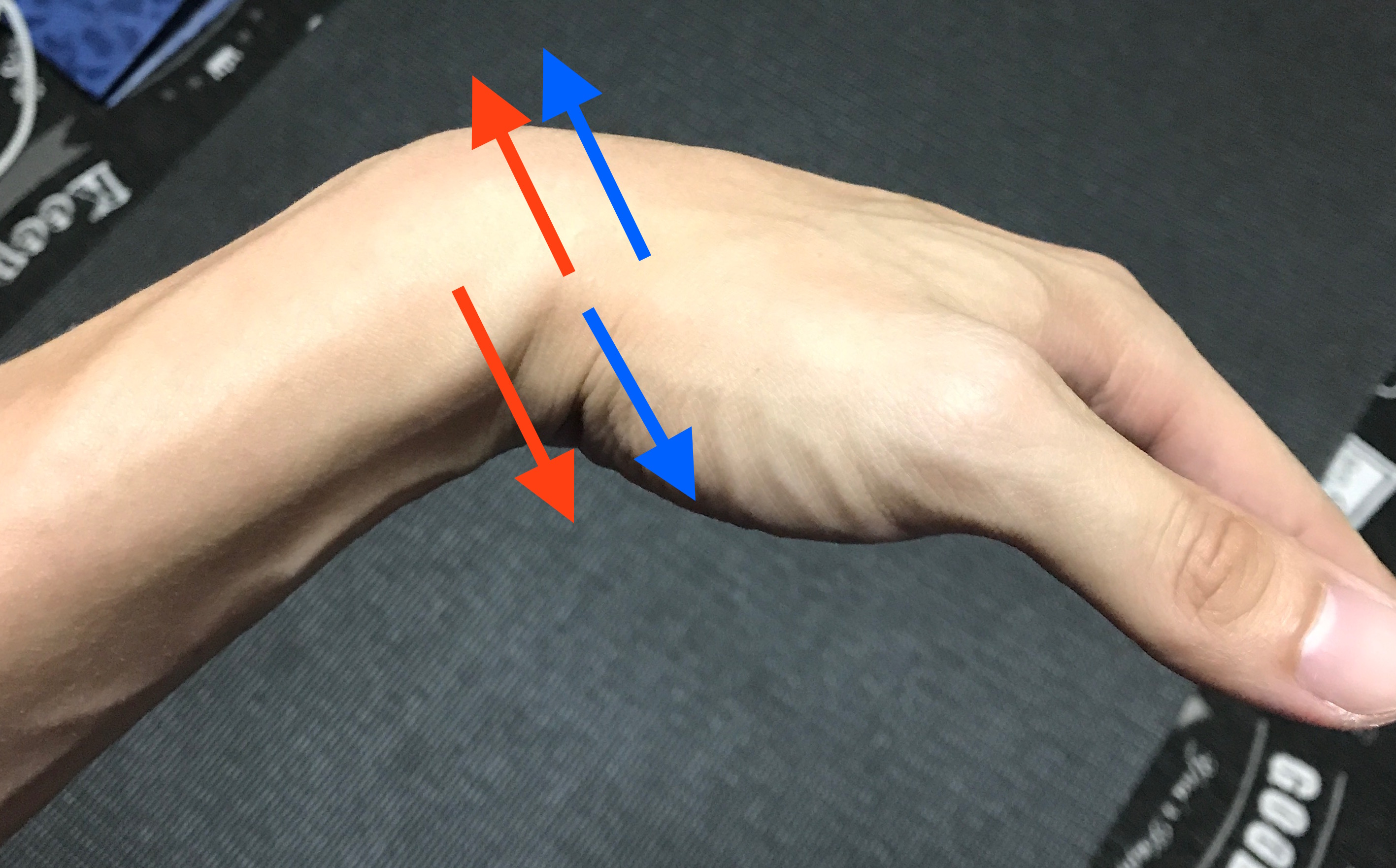

背屈時:舟状骨・月状骨が背側へ転がり、掌側へ滑り

掌屈時:舟状骨・月状骨が掌側へ転がり、背側へ滑り

尺屈・橈屈時も同様に凸面である舟状骨および月状骨が動くため、以下のように動きます。

尺屈時:舟状骨・月状骨が尺側へ転がり、橈側へ滑る

橈屈時:舟状骨・月状骨が橈側へ転がり、尺側へ滑る

橈骨の尺側への25°の傾斜から、構造的に橈屈は尺屈より制限されています。

そのため、一定の角度橈屈すると橈骨手根関節では制限され、それ以降は手根中央関節で主に動いています。

尺屈・橈屈に関しては、靭帯による運動の方向付けが重要であり、二重Vシステムとされています。

これは、有頭骨から三角骨・舟状骨へ伸びる掌側手根間靭帯と掌側尺骨手根靭帯・掌側橈骨手根靭帯がそれぞれ逆さにしたV字をしていることからそう呼ばれています。

有頭骨から舟状骨への掌側手根間靭帯を外側脚、有頭骨から三角骨への掌側手根間靭帯を内側脚としています。

これら二つのV字をした靭帯は対角線上でそれぞれ緊張して手根骨の運動方向を誘導しています。

尺屈時、月状骨が橈側へ滑ることで掌側尺骨手根靭帯が緊張して橈骨遠位関節面へ引き寄せるように作用します。

その引き寄せる作用と対角線上の掌側手根間靭帯の外側脚が緊張して舟状骨の橈側を上方へ引き上げるように作用します。

つまり、月状骨側が近位へ、舟状骨側が遠位へ移動し、テコのような動きをするわけですね。

反対に橈屈時は、舟状骨が尺側へ滑ることで掌側橈骨手根間靭帯が緊張して橈骨遠位関節面へ引き寄せるように作用します。

また、対角線上の掌側手根間靭帯の内側脚が緊張して月状骨の尺側を上方へ引き上げるように作用します。

つまり、舟状骨側が近位へ、月状骨側が遠位へテコのように動きます。

まとめると、以下のようになります。

尺屈時:舟状骨・月状骨が尺側へ転がり、橈側へ滑る+舟状骨が遠位へ、月状骨が近位へテコのように動く

橈屈時:舟状骨・月状骨が橈側へ転がり、尺側へ滑る+月状骨が遠位へ、舟状骨が近位へテコのように動く

靭帯によって細かい運動の方向付けがされることで筋肉による動きをよりスムーズに遂行できるようフォローしているというわけですね。

スポンサーリンク

手根中央関節の関節運動

手根中央関節は、手根骨の近位列(舟状骨、月状骨)と遠位列(有鈎骨、有頭骨、大菱形骨、小菱形骨)によって構成されています。

この関節はさらに内側コンパートメント、外側コンパートメントの二つに分けられています。

内側コンパートメント:有頭骨の凸面、有鈎骨の尖端と舟状骨、三角骨の凹面

外側コンパートメント:舟状骨の遠位凸面と大菱形骨、小菱形骨の凹面

動きとしては、内側コンパートメントがほとんど担っています。

有頭骨の底面が軸となっているため、動きとしてはその軸を基準に有頭骨の凸面が三角骨の凹面を動くことになります。

背屈時:有頭骨が背側へ転がり、掌側へ滑り

掌屈時:有頭骨が掌側へ転がり、背側へ滑り

尺屈時:有頭骨が尺側へ転がり、橈側へ滑り

掌側時:有頭骨が橈側へ転がり、尺側へ滑り

手関節可動域運動のポイント

背屈時のポイント

掌屈時のポイント

手関節掌屈は、橈骨凹面に対して舟状骨・月状骨が掌側へ転がり、背側へ滑り。

舟状骨・月状骨に対して有頭骨が掌側へ転がり、背側へ滑り。

背屈時と同様に、橈骨手根関節と手根中央関節のどちらでより制限が強いか評価した上で、それぞれの骨の相対的な位置関係を考慮します。

具体的には以下の通りです。

橈骨手根関節:肘関節屈曲+舟状骨・月状骨屈曲

手根中央関節:肘関節屈曲+舟状骨・月状骨屈曲+有頭骨屈曲

こちらは、舟状骨・月状骨および有頭骨を背側へ押し込むように操作します。

これも橈骨の25°の傾斜を考慮して、やや尺屈位で操作すると良いですね。

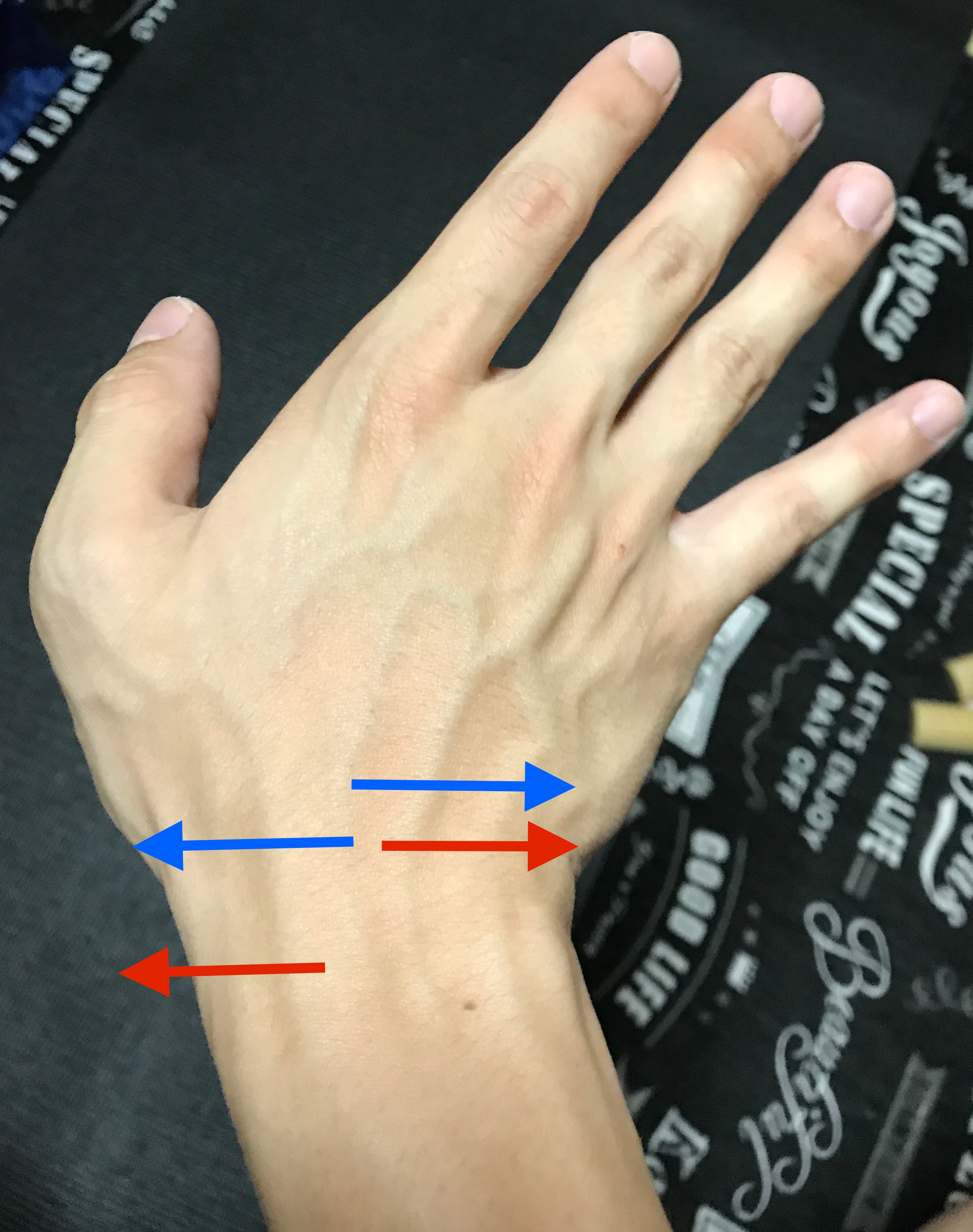

尺屈時のポイント

手関節尺屈は、橈骨凹面に対して舟状骨・月状骨が尺側へ転がり、橈側へ滑り。

舟状骨・月状骨に対して有頭骨が尺側へ転がり、橈側へ滑り。

これも同様に、どちらの関節でより制限が強いのか評価、骨の相対的な位置関係を考慮します。

具体的には以下の通りです。

橈骨手根関節:前腕外転+舟状骨・月状骨内転

手根中央関節:舟状骨・月状骨外転+有頭骨内転

前腕外転位では相対的に舟状骨・月状骨は内転位、つまり尺屈しているので、より効果的に関節運動をおこなうことができます。

さらに、舟状骨・月状骨外転位でも有頭骨は相対的に内転位となるため、どちらの関節を狙うかで骨の操作も変化してきます。

橈屈時のポイント

手関節橈屈は、橈骨凹面に対して舟状骨・月状骨が橈側へ転がり、尺側へ滑り。

舟状骨・月状骨に対して有頭骨が橈側へ転がり、尺側へ滑り。

これも同様に、どちらの関節でより制限が強いのか評価、骨の相対的な位置関係を考慮します。

具体的には以下の通りです。

橈骨手根関節:前腕内転+舟状骨・月状骨外転

手根中央関節:舟状骨・月状骨内転+有頭骨外転

前腕内転位では相対的に舟状骨・月状骨は外転位、つまり橈屈しているので、より効果的に関節運動をおこうなうことができます。

さらに、舟状骨・月状骨内転位でも有頭骨は相対的に外転位となるため、どちらの関節を狙うかで骨の操作も変化してきます。

まとめ

・橈骨と手根骨が連結しているため、前腕の回内外によって見かけ上手部が回旋するように見える

おわりに

いかがでしたか?

手関節の運動は細かくわかりにくい部分もあるかと思いますが、生活する上で必須の重要な部位です。

ぜひ、明日からの臨床では本記事をご参考にしていただいて、肘関節を見てみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/03/30

-

【肩関節に苦手意識のあるあなたへ】肩関節の可動域制限に対するポイント

-

2016/10/05

-

胸椎のリハビリテーション展開を3つの特徴から考える

-

2017/10/03

-

腓骨遠位端骨折のリハビリ【足趾のトレーニングは各趾分けてするべき】

-

2017/12/19

-

橈骨遠位端骨折のリハビリ【上肢機能の再建に何が必要かを考える】

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開