2017/09/09

股関節の痛みを4つの特性から捉える

スポンサーリンク

中々改善しない股関節の痛み、臀部の痛みに悩まされていませんか?

変形性股関節症や大腿骨頸部骨折の術後など、術後の疼痛は仕方ないにしても何週間も何か月も経過しているのに痛みが続くと訴える方もいらっしゃいます。

特に頸部骨折は臨床でも診る機会が多く、股関節についての知識を深めておくことはセラピストとして必須となります。

今回はそんな股関節の痛みにフォーカスして股関節障害をどのようにして考えると良いのかまとめました。

目次

股関節の痛みを考えるための前提条件

股関節の痛みについて考える際、そもそも股関節がどのような関節かを知っておかないとどんなふうに臨床展開していけばよいのかわからなくなります。

ですので、「股関節とはどんな特性、役割を持つ関節なのか?」という部分を理解しておくことはとても重要になります。

以下に解説していきます。

下肢と体幹を連結する関節

見てわかる通りですが、体幹と下肢を繋いでいる関節になります。

そのため、隣接している骨盤(仙腸関節)、腰椎との関係が深く、股関節から骨盤・腰椎への影響が考えられますし、反対に骨盤・腰椎から股関節への影響も考慮する必要があります。

股関節を評価する上で骨盤↔腰椎↔股関節の関係性を頭に入れて考えないといけないわけです。

この関係性がどこかで崩れている場合、体幹からの力がうまく股関節から下肢全体へ伝わりません。

例えば、歩行時においても体幹と股関節がうまく連動できている場合は体幹:股関節=50:50の力で歩行に必要なだけの力を発揮できるとします。

体幹と股関節の連動が不十分な場合、体幹の力が不十分になるため体幹:股関節=30:70と足りない分を股関節で過剰に力を発揮して代償することが考えられます。

このような状態で歩行をはじめとする下肢筋力が求められる動作において、毎回股関節へ過剰な負担となるため、オーバーユースによる炎症や痛みが起こる可能性があります。

つまり、股関節における痛みというのは、体幹との関係性が崩れた結果足りない筋力、可動域を代償して過剰に負担がかかっている、二次的に起きている可能性があるということです。

この場合は、そもそも股関節に負担がかかる原因が体幹にあるのでなんで体幹との連結がうまくいかないのか評価する必要があります。

股関節の構造的な特性

股関節は寛骨の関節窩と大腿骨頭から形成される球関節で3軸性の関節です。

3軸性なので屈曲/伸展、外転/内転、外旋/内旋と比較的自由な可動性を有しています。

しかし、大きな可動性を持っている反面、構造的に不安定な面もあります。

適切な場面に応じて可動性を発揮したり、安定性に関与したりと柔軟性と剛性の幅があって使い分けられることが理想です。

ですが、可動性が低下して周囲筋群の緊張も高くなっている場合が多い印象です。

上の写真のように関節はそれぞれ交互にモビリティとスタビリティの関節が位置している関係にあります。

股関節はモビリティの役割を持っているので十分な可動性があって本来の役割を発揮できますが、上述したように可動性が低下している印象が強いです。

それは、この写真のようなモビリティ-スタビリティの関係性が崩れているからです。

股関節を基準に見ると、上下の腰椎・膝関節はスタビリティの役割を持っています。

この関係性が崩れ、スタビリティとモビリティの関係が逆転していることが度々見受けられます。

後述しますが、骨頭が関節窩に対して求心位を適切に保つことができるからモビリティとして働くことができます。

求心位を保つことができないと安定性を求めてより骨頭の被覆率が高い骨盤前傾位へ肢位を変えたり、筋肉で固めたりしてより適合性が高くなるようにします。

その結果、股関節がスタビリティとして働くようになり、そこに本来のモビリティとしての働きが求められると痛みの原因としてなることがあるのです。

硬いからほぐすという考え方ではなく、まずはなんでそうなるの?と疑問をもって考えてみると良いと思います。

身体の反応は理由があってそうなっているので。

また、腰椎・膝関節がモビリティとして働くことで腰椎・膝関節にも負担がかかって痛みを誘発することにもなりかねませんし、ますます股関節のモビリティが失われていきます。

股関節自体が起点となって痛みを引き起こしているのか、腰椎・膝関節が起点となって股関節に痛みを引き起こしているのかはそれぞれ違うので、実際に評価する必要があります。

少しややこしいかもしれませんね。笑

前方・外側に不安定な構造

後方の筋群の密度が高い

スポンサーリンク

股関節の痛みにおけるゴール設定

股関節・骨盤・腰椎がそれぞれ制限がないこと

腸腰筋に機能不全がない

股関節の痛みの治療戦略

股関節の痛みに対する徒手療法

中臀筋-大臀筋

大臀筋-ハムストリングス

腸骨筋-大腰筋

股関節の痛みに対する運動療法

運動療法①

①.端座位で鼠蹊部を触れる

②.触れたまま体幹を前傾する

③.10回程度繰り返す

ポイントとしては、

・坐骨結節の真上に体幹が位置するようにし、直立位を保持したまま実施する

・骨盤が過度に後傾しない

運動療法②

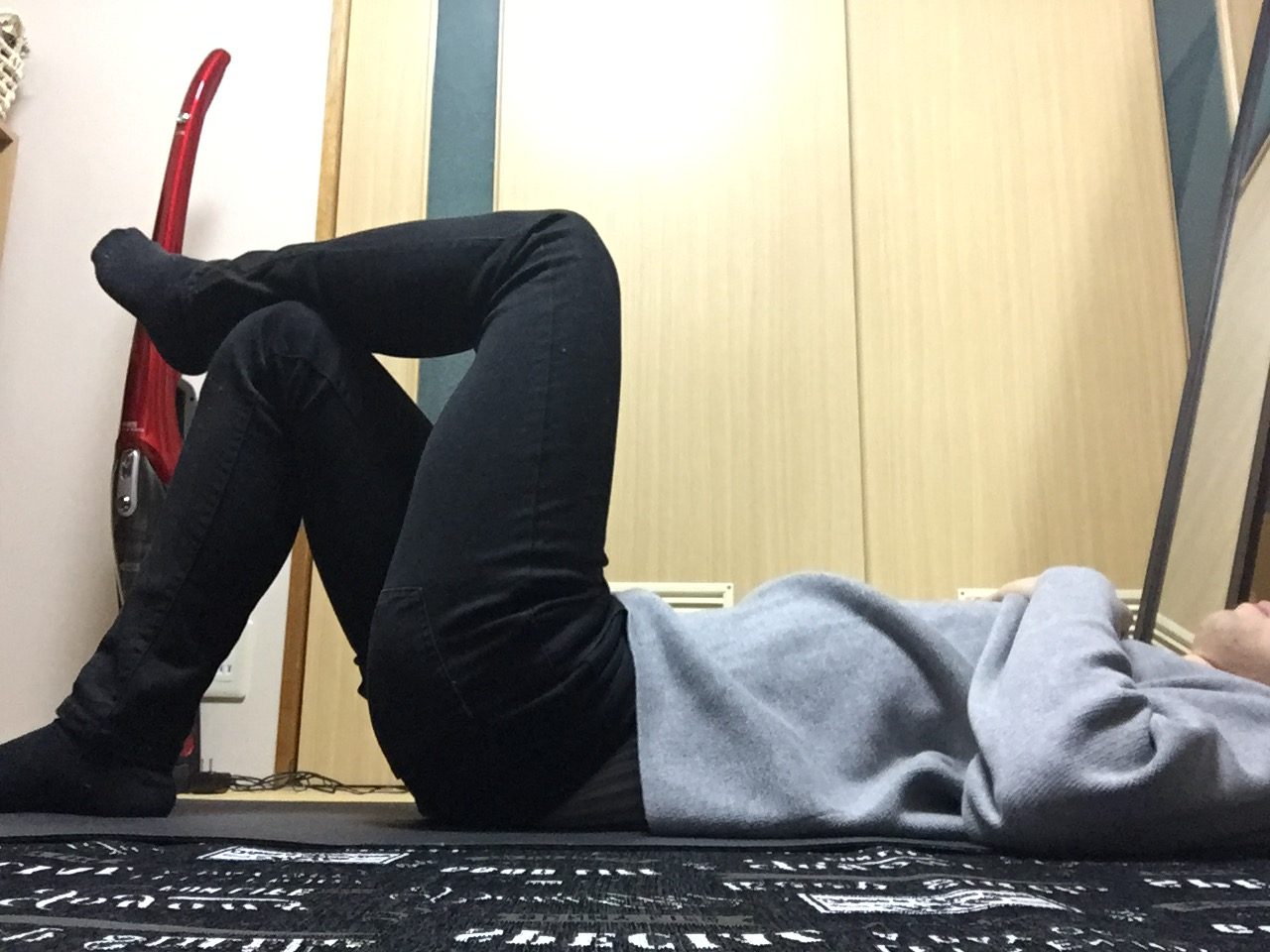

①.背臥位にて片膝を立て、反対側の下腿を膝の上に乗せる

②.乗せた下腿を膝の上で滑らせるように股関節の屈伸を行う

③.左右10〜20回程度繰り返す

ポイントとしては、

・ゆっくりと行う

運動療法③

①.立位で肩幅に足を開く

②.鼠蹊部を触れつつ体幹を前傾する

③.10回程度繰り返す

ポイントとしては、

・つま先は真っ直ぐ前方へ向ける

・膝が足部より前方へ出ない程度に膝を軽く屈曲しておく

・ハムストリングスの起始部が緊張するように臀部を後上方へ突き出す

まとめ

・下肢と体幹を連結している関節

・身体全体として捉えるとモビリティ関節としての役割を持つ

・構造的に前方・外側へ不安定

・腸腰筋の機能が重要

おわりに

いかがでしたか?

股関節疾患の方は非常に臨床で見る機会が多く、股関節についての知識を常に要求されると思います。

ぜひ、今回の記事を参考にされてみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/07/19

-

腰部脊柱管狭窄症のリハビリ【改善しにくい痛みや痺れの対処法まとめ】

-

2017/10/03

-

腓骨遠位端骨折のリハビリ【足趾のトレーニングは各趾分けてするべき】

-

2016/12/13

-

肩関節運動と肩甲骨の重要性と臨床応用

-

2017/02/08

-

足関節・足部の3つの特徴から考えるリハビリの進め方

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開