体幹トレーニングを腰痛の観点から考える

この記事を書いている人 - WRITER -

ロック好きな理学療法士。北陸でリハビリ業界を盛り上げようと奮闘中。セラピスト、一般の方へ向けてカラダの知識を発信中。

なんとなく揉んでいるけど腰痛がなかなか改善しない、とりあえず腹筋や背筋を筋トレしているけどよくならない、動作が良くならないなどで悩んでいないでしょうか?

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などで出現する腰部症状を訴える方は臨床上少なくなく、手術したのにあまり改善しないなんてこともあるのではないでしょうか?

今回は、腰部の評価の仕方、アプローチ方法をまとめてみました。

腰部の前提条件

腰部の痛みについて考えるにはそもそも腰部を構成する要素にどのようなものがあるのか?どのような特性を持つのか理解しておく必要があります。

これを理解しないまま腰痛を治そうと思っても、なんで痛みが出ているのかもよくわからないままなんとなく揉んでみたり…なんてことになりかねません。

まずは、痛み以前に「腰部」という部位について理解を深めましょう!

胸郭と股関節の間に位置する

腰部を身体全体として見ると、胸郭と股関節の間で挟まれるように位置しています。

挟まれているということは、腰部から胸郭・股関節に影響を与えるし、その逆もあるということ。

例えば、股関節は3軸関節で自由度が高い関節ですので、股関節に制限があると動かない分を他の部位で代償する必要があります。

それを腰部(腰椎)で代償することで、本来持っている動きのキャパを超える結果、痛みにつながるというわけです。

そもそも、腰椎は可動性というよりは安定性に関与しており、特に回旋の可動性は乏しいので過可動性となると構造的に破綻してしまうことはイメージできますよね。

胸郭においても同様に本来は可動性に富んだ構造ですが、臨床上制限されている場合が多々あります。

胸郭と股関節という上下の可動性が制限された結果、腰部に過剰に動きが要求されてしまうんですね。

スタビリティとしての役割

上述しましたが、腰部は安定性を担っており、動作を遂行する中で四肢の動きに先行して安定性を作り出しています。(先行随伴性姿勢調整)

腰部の安定性があるからこそ、四肢のスムーズな動きが実現できます。

しかし、これも上述しましたが、腰部の痛みや機能不全が起きている状態というのは、過剰に可動性が要求され構造的に破綻している場合です。

つまり、本来はスタビリティとして機能するはずがモビリティとして動きを要求されていると、スタビリティを作り出すどころじゃないというわけです。

腰部周辺の軟部組織や腰椎自体の硬さがある場合も臨床上よく認められます。

ですが、本来持っている以上の動きを要求された結果、過剰に動いて腰部が壊れないために軟部組織で固めているとも考えられます。

この場合、安易に軟部組織を緩めても過剰な動きが腰部に要求されるのは変わらないため、すぐに痛みが再発してしまう恐れがあります。

大事なのは他の部位との関係性を評価することです。

腰椎の構造的特性

脊柱は頚椎・胸椎・腰椎と分かれており、それぞれ構造が微妙に違うので特性も違います。

腰椎は回旋可動性に乏しく、屈伸可動性が大きい構造になっています。

ですので、腰椎が主体となって回旋運動を行うと過剰なストレスとなるのはイメージできるかと思います。

上下の胸椎・股関節は回旋可動性が大きいため、本来はこれらが主体となって回旋運動を行うべきなのです。

腰椎に過剰に回旋ストレスがかかるような動作になっていないかチェックしてみてください。

1日のほとんどが屈曲姿勢

構造的な特性も重要ですが、地球上で生活しているという大前提も重要な要素の1つです。

地球上で生活している以上、常に重量がかかっています。

さらに、私たち人間は目線より低い位置、体の前で作業することがほとんどだと思います。

デスクワークなど事務作業やスマホが普及している現代では特に顕著です。

つまり、1日の中で体を反らすような動作がほとんどなく、伸展する機会が失われているということです。

こうなると、背筋群は弱化し腹筋群が優位になります。

弱化した背筋群の機能を補うため、腰部を固めざるをえないのです。

そのため、腹部と背部をガチガチに固める戦略をとり、この状態で腰部に過剰に動きが要求されると腰部には負担となるのです。

腰部としてのゴール設定

腰部がどういう特性を持つのか理解したら、どういう状態が腰部にとって理想の状態なのか。

痛みや機能不全がない状態なのか、ゴール設定を明確にしましょう。

脊椎1つ1つに可動性がありコントロールできる

脊柱と一括りにしがちですが、脊椎1つ1つに関節があり動きが出ます。

これら1つ1つに適切な可動性があることで、そこにかかる負担を分散できます。

さらに、それぞれに分節性があることでその局所では小さな動きですが、四肢やもっと末梢の指の動きになるととても大きな動きになります。

各椎体レベルでまず可動性が十分なのか確認しておきましょう。

固めたり緩めたり使い分けができる

体幹トレーニングとかゆうと、どうしても固める方向でトレーニングを考えてしまいがちですが、固めることも緩めることもできる使える幅があることが大事です。

固めるだけだと安定性はあるかもしれませんが、しなやかな動きは失われ、動作につながりにくい場合があります。

先ほどの椎体の分節性の話にもつながりますが、筋肉で固めると椎体レベルの可動性が得られにくく、腰椎なら腰椎全てが一塊で動いてしまい四肢にはそれだけ負担となりますし、腰椎に過剰な動きが求められると簡単に壊れてしまいます。

ここで重要となるのがインナーマッスルが働いた状態で動けるかどうかです。

身体の中心を通る

ディープフロントラインと呼ばれる筋膜の繋がりがあるのですが、このラインが効いているかどうかが全ての動作において通ずるものがあると思っています。

このライン上の腰部の部分には、横隔膜、大腰筋、骨盤底筋群が位置しており、これらが適切に機能した結果、周囲にある多裂筋などの椎体に付着する小さい筋群も機能しますし、脊柱起立筋などアウターの大きな筋肉も変に固まることなく動作の中で働いてくれます。

インナーマッスルが効いていない状態というのが、先ほどの固めるだけのトレーニングの仕方です。

本来、ディープフロントラインや多裂筋などの脊椎のインナーマッスルが関節の安定を担い、脊柱起立筋などアウターマッスルで関節運動を担います。

アウターマッスルのみで関節の安定と動きを担うことが無理があるのです。

つまり、ディープフロントラインを中心としたインナーマッスルが適切に機能すると、椎体が安定するとともに分節性も得られ、アウターマッスルで関節運動を担うことができるのでエコな身体の使い方ができます。

偏った身体の使い方ではなく、ディープフラントラインを中心としたインナーマッスルを基準に固めたり緩めたりできることが理想です。

この身体の使い方であれば、過剰に負担となることもなく、痛みが起こる可能性も少なくなるでしょう。

腰部の治療戦略

ここまでの内容からどのように進めたらいいのか考えてみます。

腰椎1つ1つに可動性があるのか

↓

胸郭(胸椎)・股関節に可動域制限がないか

↓

インナーマッスルが機能する環境を作る

↓

インナーマッスルを機能して動けるようにする

・局所と全体両方の視点から腰部に負担がかかっていないか

・インナーマッスルが機能できる環境なのか

・インナーマッスルを機能させたまま動けるのか

この3つの視点で考えてみるといいと思います。

腰椎の可動性評価

椎体の可動性を評価するには徒手的に棘突起を操作します。

①.座位または腹臥位にて第1腰椎の棘突起を示指と中指で挟む

②.第5腰椎に向かって真下に指を滑らせるように棘突起を辿っていく

③.どちらかの指に棘突起が当たれば、その椎体レベルで棘突起を左右へ動かしてみる

④.どちらの方向へ可動性が制限されているか確認する

⑤.制限方向から制限因子を特定し、緩める

⑥.再度可動性を評価する

棘突起が左右どちらかへずれていれば、真っ直ぐ指で辿るとどちらかの指へ棘突起が当たるはずです。

その椎体が制限されていればそのまま可動性を改善してみてください。

腰椎レベルの制限因子としては以下に挙げています。

・多裂筋

・脊柱起立筋

・大腰筋

・腰方形筋

・広背筋

制限方向から考えられる筋肉をリリースしてみて可動性が改善されたら、それが制限因子だったということになります。

胸椎・股関節の可動性評価

胸椎に関しては腰椎と同様に棘突起を動かしてみて評価します。

詳しくは以下の記事に記載してあります。

胸椎のリハビリテーション展開を3つの特徴から考える

股関節の可動域制限の考え方に関しては以下の記事に詳しく記載してあります。

股関節の可動域制限を考える

インナーマッスルが機能する環境を作る

腰部におけるインナーマッスルは上述した通り、横隔膜、大腰筋、骨盤底筋群が重要です。

・横隔膜

・胸郭下部

・上位腰椎

・大腰筋

・腰方形筋

・大腰筋

・腰椎

・仙腸関節

・股関節

・横隔膜

・腸骨筋

・腰方形筋

・大腿直筋

・骨盤底筋群

・仙腸関節

・大腰筋

それぞれの関節に制限がないか、筋肉との癒着・制限がないか確認してください。

腰部に対する運動療法

各可動性、筋群の制限を改善できたらその状態で動作へとつなげる必要があります。

今回はいくつか運動療法をご紹介しますので、ぜひ試してみてください。

運動療法①

①.端座位にてみぞおちを触れる

②.触れたまま体幹の回旋・屈伸・側屈の各方向へ10回ずつ程度行う

ポイントとしては、

・みぞおちには大腰筋、横隔膜といったインナーマッスルが位置しているのでそれらを刺激しつつ体幹の動作ができる

・痛みがある場合は動ける範囲で行う

運動療法②

①.四つ這いで片側上肢を挙上する

②.体幹伸展位を保持しつつ、挙上側へ回旋する

ポイントとしては、

・伸展位で回旋することで選択的に多裂筋、下後鋸筋を働かせることができる

・四つ這いが難しい場合は側臥位または端座位でも可能

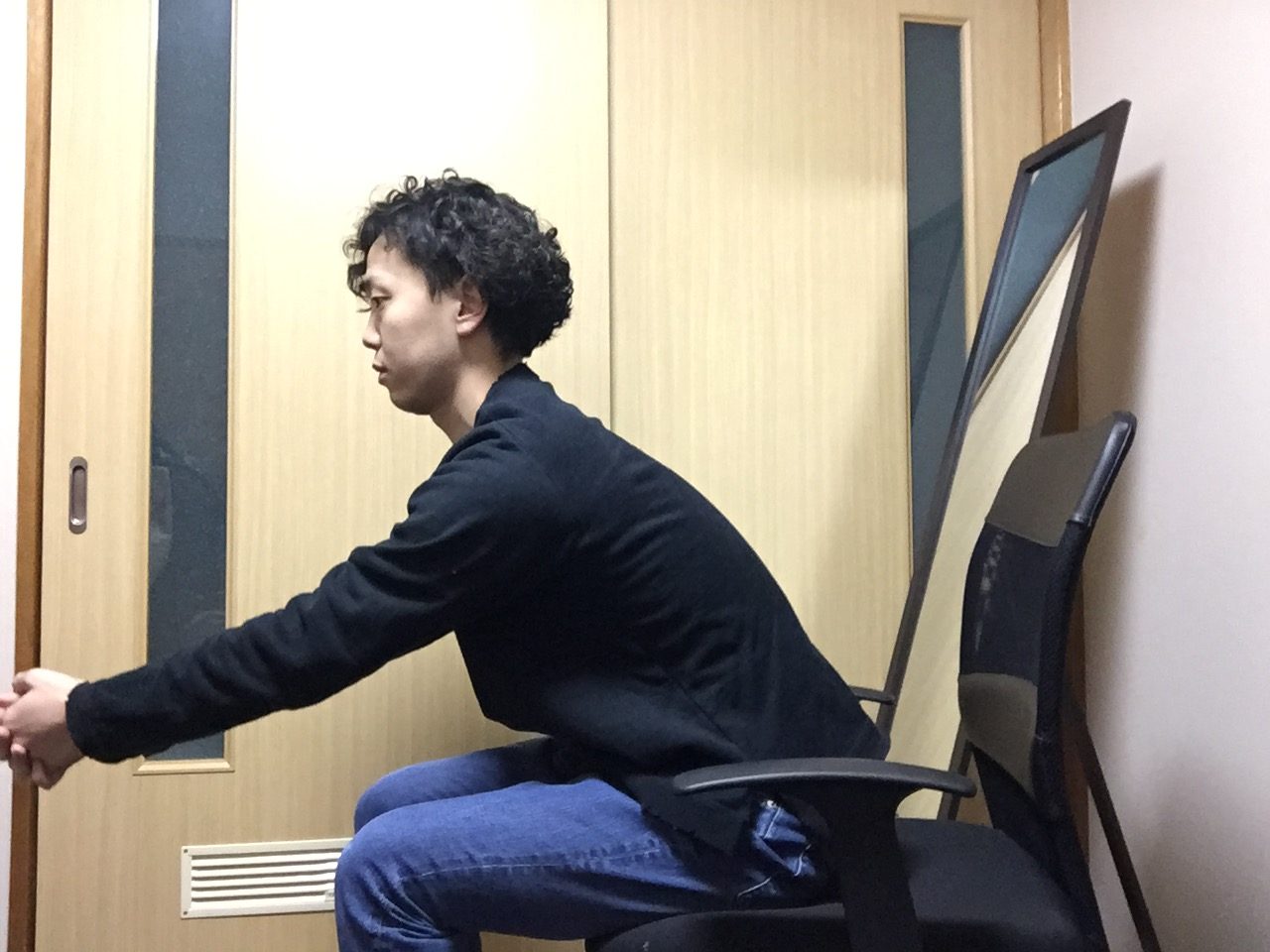

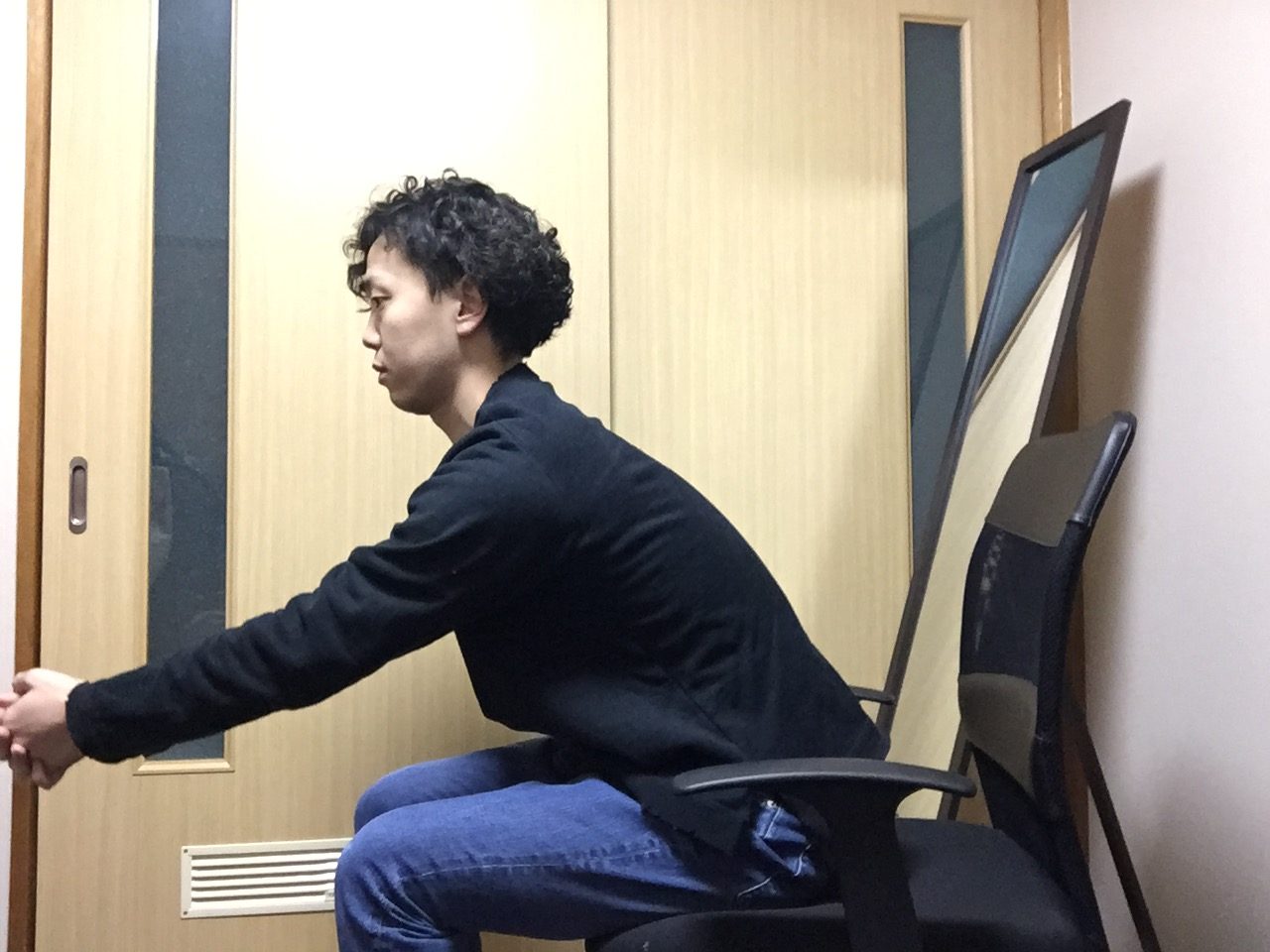

運動療法③

①.端座位にて両手を組んで前方へ突き出す

②.突き出したまま股関節を支点に体幹を前屈する

ポイントとしては、

・両脇をしめることで前鋸筋、広背筋を働かせ、股関節を支点に前屈することでスパイラルラインを働かせる

まとめ

・腰部の構造以上に動きが要求されている場合がある

・1日のほとんどが屈曲姿勢でそもそも体幹筋力が弱い

・椎体一つ一つの分節性と固めたり緩めたりできる応用力が必要

・横隔膜、大腰筋、骨盤底筋群の機能が重要

おわりに

いかがでしたか?

腰部の痛みは腰部そのものに原因がある場合はあまりなく、二次的に負担がかかった結果として出現している場合が多いと感じます。

もちろん局所そのものの評価も重要ですが、局所と全体を合わせて考える視点が重要であると思います。

臨床での一助になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!

オススメの書籍

Shirley A.Sahrmann 医歯薬出版 2005-04-01

The following two tabs change content below.

ロック好きな理学療法士。北陸でリハビリ業界を盛り上げようと奮闘中。セラピスト、一般の方へ向けてカラダの知識を発信中。