2018/09/01

上腕骨近位端骨折のリハビリ【骨癒合を進めるために必要な4つの要素】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

上腕骨近端骨折といえば、腱板断裂・損傷に次いで肩関節の障害としては多い疾患。

肩関節疾患をよく見る方は必ずと言っていいほど出会う疾患でもありますよね。

骨折ですので、当然腱板断裂とはまた違った視点からの考え方も必要になります。

なんとなくカフトレーニングを指導するだけでは改善してこない場合も多々あります。

本記事では、上腕骨周囲の基本的な解剖学、肩関節に過剰な負担を与えないための動かし方、効果的なカフトレーニングの方法などをお伝えします。

目次

上腕骨近端骨折の概要

上腕骨は近位では肩甲骨と肩甲上腕関節、遠位では橈骨と腕橈関節、尺骨と腕尺関節をそれぞれ構成しています。

近位端とは、上腕骨の外科頸付近までのこと指し、大結節と小結節の下方辺りに位置しています。

間違いやすいのが解剖頸という部分で、この部分には関節包が付着します。

受傷者の7割が骨粗鬆症を伴う高齢者であり、男女比は1:3で女性に多いです。

上腕骨近端骨折の分類(Neer分類)

上腕骨近端骨折の分類としては、Neer分類が一般的に広く使われています。

・骨頭

・大結節

・小結節

・骨幹

上記の4つの部位の転位の有無と組み合わせで分類されます。

| 1-part骨折 |

・保存的科料が選択される場合が多い ・予後は良好 |

| 2-parts/ 3-parts骨折 |

・プレート固定術、髄内釘固定術が選択される場合が多い ・骨転位があるため、血行障害、骨頭壊死、偽関節、肩関節機能障害の合併リスクがある |

| 4-parts骨折 |

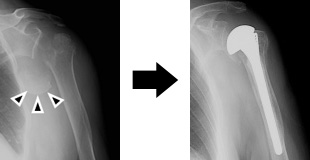

・骨頭が粉砕しており整復が困難 ・人工骨頭置換術が選択される場合が多い |

*骨片転位が1つなら2-parts、2つなら3-parts骨折と呼ぶ

上腕骨近位端骨折の検査

単純X線にて診断が確定されます。

骨転位の程度を判断することが最も重要なポイントであるため、それを判断するためにCTを撮る場合もあります。

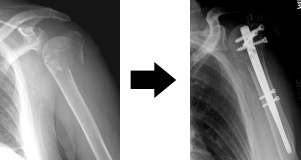

複数箇所骨折(外科頸+その他部位) 引用1

単独箇所骨折 引用1

上腕骨近位端骨折の手術療法

手術適応は上記のNeer分類、合併損傷の程度によって判断されます。

<3つの術式>

・プレート固定

・髄内釘固定

・人工骨頭置換術

プレート固定 引用2

髄内釘 引用2

人工骨頭置換術 引用2

<手術の3つの目的>

・骨折によりずれた部位を正しい位置へ整復すること

・正常な位置で骨癒合をすること

・正常な肩関節機能の再建

スポンサーリンク

上腕骨近位端骨折のリハビリテーション

上腕骨近位端骨折のリハビリにおいて、保存療法、手術どちらが選択されたとしても基本的な流れに大きな違いはありません。

しかし、多少の違いはあるので必ず主治医に確認した上でリハビリを進めていきましょう。

装具固定期間(受傷または術後から3~4週間程度)

この時期は受傷または術後間もないため、三角巾やアームスリングによって固定されており、骨癒合を最優先とします。

<骨癒合のための4つの条件>

・骨折部の接合

・固定

・血流

・適度な圧刺激

上記の条件が満たされるように注意して進めていくことが必要となります。

基本的には肩関節の他動運動は禁止され、振り子運動が中心となります。

肩甲上腕関節は積極的に動かせませんが、それ以外の肩関節運動に関与する部位を動かしていくのが重要なポイントとなります。

<肩関節運動に関わる部位>

・肩甲上腕関節

・肩甲胸郭関節

・肩鎖関節

・胸鎖関節

・脊柱

・胸郭

肩関節運動にはこれだけの要素が関わっています。

肩甲上腕関節だけにアプローチしていても中々改善しない場合もあるのはこのため。

固定期間ですので、肩甲上腕関節に制限が起きるのはある程度は仕方のないことですが、それ以外の部位は早期から積極的に動かしておくことが重要です。

また、肩関節運動には直接関わりませんが、肘関節や手関節、手指も十分に動かしておくべきです。

骨折による血行障害によって肘や手部まで浮腫が広がることもしばしば認められます。

上腕二頭筋や上腕三頭筋なんかは二関節筋で肩関節にも作用するので肩甲上腕関節が動かせない期間も動かしておかないと、後々制限因子として挙がることも予測されます。

筋スパズムを起こすであろう筋肉を予め予測してアプローチしておくと、関節可動域運動開始となってからスムーズに進みます。

以下に問題となりやすい部位を挙げてあります。

<筋スパズムを起こしやすい、制限因子となりやすい組織>

・三角筋

・大胸筋

・小胸筋

・小円筋

・大円筋

・前鋸筋

・広背筋

・上腕三頭筋

・上腕二頭筋

<この時期のポイント>

・骨癒合を最優先に考える

・肩甲上腕関節以外の部位は積極的に動かす

・肘や手も動かすことで骨折部の血行も改善する

・筋スパズムを起こしやすい部位を予測してアプローチすべき

固定期間中の肩甲上腕関節へのアプローチ

この時期は上述したように、積極的な他動運動はまだできません。

ですが、全く動かさないのは制限を作ってしまいかねないので避けたいところですよね。

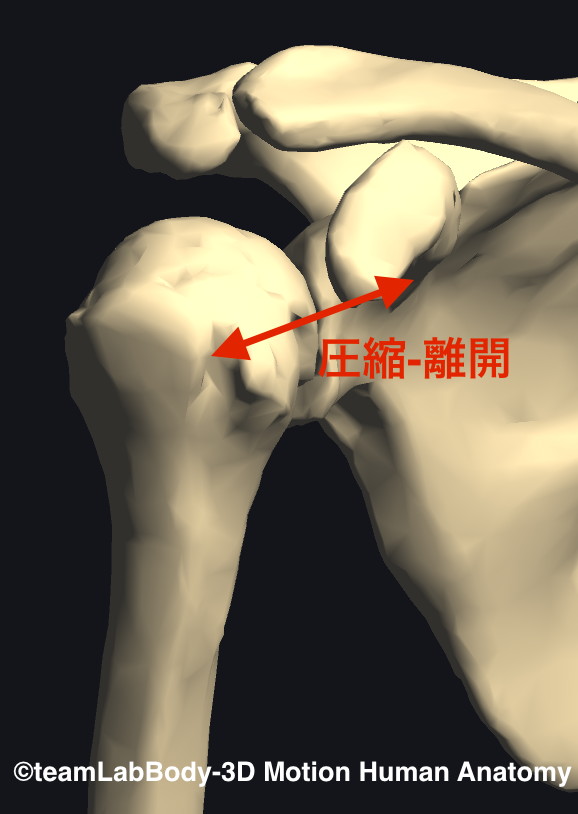

その際に私がよくするアプローチとしては、関節窩へ向けての反復圧刺激。

弱い力で骨頭から関節窩へ向けて反復して圧刺激を加えます。

圧刺激を繰り返すことで、関節内には圧縮-離開の副運動が起こることはイメージできると思います。

肩関節障害では、関節包や靭帯による制限も大きいので早期からこのように関節内の動きを出しておくとスムーズに進めることができます。

また、圧刺激によって骨癒合も促進できるので私はよく用いています。

1.肩関節を良肢位へセッティング

(クッションやタオルを用いて肩関節軽度屈曲・外転位、肘屈曲90°、前腕回外位、肘が肩より高い位置へ)

2.骨頭を手掌全体で包み込むように触れ、関節窩へ向けて軽く押圧を繰り返す

3.徐々に押圧している感覚が軽くなる、筋緊張が軽減するなどの反応があれば終了

<ポイント>

・必ずクッションやタオルを用いて上肢全体が安定するようにセッティングする、不安定とならないように

・強く押圧しないように、ほんの少しの力で十分関節内が動くことは感じられるはず

・疼痛の有無や本人の表情や言動に注意して進める

装具除去(受傷または術後から5~8週間程度)

骨折部が安定してくるのに合わせて徐々に関節可動域運動や周囲の筋活動を促していきます。

もちろん、主治医に運動制限の確認はしてくださいね。

この時期から関節可動域運動を徐々に進めていきますが、固定期間があったため、当然軟部組織による制限があります。

まだ関節可動域運動が開始されたばかりですから、患者さんの不安感もあり、無意識に筋緊張を高めてしまうこともあります。

闇雲に可動域を拡げようとグイグイ動かしていては逆に組織を傷めてしまうことにもなりかねません。

まずは、軟部組織の制限をできる限り排除、それから関節構造に合わせた無理のない関節可動域運動を行うことが重要。

軟部組織へのアプローチ

具体的には組織間の癒着を防ぐ、または、すでに癒着して制限を起こしている組織に対してアプローチします。

この時期は他動運動ができないため、関節運動に伴う組織間の滑りが十分に起こりません。

例えば、私が臨床上多いなと感じている部位が「三角筋-棘下筋間」。

肩関節の屈曲に対して棘下筋は収縮して筋線維に沿って下方へ動きます。

三角筋は屈曲に対して後方へ滑ります。

両筋間に癒着があると、三角筋は後方へ滑ることができず、棘下筋も十分に収縮することができないため、屈曲に伴う外旋運動に制限が起こります。

筋間の癒着を剥がすように介入しておくことで、他動運動開始からスムーズに進みます。

以下、臨床上癒着していることが多い部分を挙げておきます。

<癒着によって制限されやすい部位>

・三角筋-大胸筋

・三角筋-棘下筋

・三角筋-上腕二頭筋

・大円筋-小円筋

・大円筋-上腕三頭筋

・前鋸筋-広背筋

・前鋸筋-肩甲下筋

関節に負担をかけない関節可動域運動の方法

大事なことが、骨の形態に合わせて関節運動をおこなうこと。

上腕骨頚部の長軸に合わせて動かすと関節窩から骨頭が逸脱せずに関節運動をおこなうことができます。

よくある誤解が肩関節が真っ直ぐに屈伸するということ。

上腕骨頭の動きに対して肩甲骨が関節窩から骨頭が外れないように向きを変えることができるから真っ直ぐ屈伸するように見えるだけです。

関節窩に対して上腕骨を動かす場合、上腕骨の形態を考えて円錐状に動かすと関節窩から逸脱せず動かすことができます。

詳しくはこちらから

抵抗運動開始(受傷または術後から9週~)

この時期くらいから自動運動→カフトレーニングというふうに進みます。

肩関節運動において、腱板筋群は骨頭の細かい動きの調整をおこない、骨頭の安定化とともに運動の方向付けの役割を担っているため重要な筋群です。

腱板筋群のトレーニングにおいて大事なことは、腱板が働きやすい身体環境になっているかということ。

ここを評価せずにただセラバンドで腱板筋群の等尺性収縮などしても高い効果は得られません。

長期間、肩関節運動をしないように調整したはずなので、当然腱板筋群を始め、周囲の筋群も委縮しているはず。

短縮している組織もあり、そんなアンバランスな状態でリハビリや生活してきたので受傷前と状態は変わっているはずです。

そんな状態で「腱板筋が弱っているからカフトレーニングしましょう!」では元通りまで改善するのは難しいです。

今はどんな状態なのか?なんで腱板筋群が働きにくいのか?

姿勢アライメントや動作分析から、どうして今の状態なのか評価した上で腱板筋群が働きやすいように徒手療法なり運動療法なり実施していくべきなのです。

例えば、背中を思いっきり後弯したまま肩関節を屈曲してみてください。

挙げにくくなりますよね?

普段から円背傾向の方であれば、常に肩関節が使いにくい状態で動かしているため、腱板筋群が働きにくいのは当然です。

あくまでも一例なので、その方の肩に負担がかかる原因はどこにあるのかをまず評価するべきなのです。

評価して、身体環境を整えた後であればセラバンドによるトレーニングも有効ですよ!

腱板筋群が機能しやすい条件としては以下の通り。

<腱板筋群が働きやすい条件>

・上腕骨、肩甲骨、胸郭、脊柱にそれぞれ制限がない

→体幹から肩甲骨の連動がうまくいかず、上腕骨が過剰に動きすぎている場合が多い

・筋間に癒着による制限がない

・筋肉の短縮がない

→特に内転、内旋筋に短縮があると肩関節運動には負担がかかりやすい

・筋肉の弱化がない

→外旋筋群、脊柱伸展筋群に弱化が多い

理由は人がそもそも全体的に屈曲位をとりやすい傾向にあり体の後面にある筋群は伸張され、働きにくくなるから

まとめ

・Neer分類による骨転位の程度によって手術適応かどうか、術式が判断される

・装具固定期間中は骨癒合を最優先とし、骨癒合を阻害する要因をできる限り排除、促進できるなら積極的に促進する

・関節可動域運動が開始となったら、関節運動を阻害している組織へアプローチ、その後関節運動をおこなう

・抵抗運動が開始となったら、腱板筋群が働きやすい身体環境を整えた上でカフトレーニングをおこなうべき

おわりに

いかがでしたか?

腱板断裂と違う点は、骨折なので骨癒合を考慮してリハビリを進める必要があること。

外傷による骨折とはいえ、固定期間などを経て身体環境は変化しているので、評価に基づいてプログラムを設定していくことが求められます。

是非、本記事を参考にリハビリを進めてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考・引用文献

1.古東整形外科・内科

2.日本骨折治療学会

オススメの書籍

Physio365

7人の個性的なセラピストによる、毎日配信の月額マガジンです。

7人がそれぞれの得意分野について、テキストや動画を用いて分かりやすく、かつ、ボリュームたっぷりでお届けしてます。

興味がある方はこちら↓

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/07/12

-

腰椎椎間板ヘルニアのリハビリ【痛みの原因から改善方法まで詳しく解説】

-

2016/09/10

-

足関節の可動域制限を考える

-

2017/07/05

-

圧迫骨折後のリハビリで最も重要なこととは?【一度潰れた椎体は元には戻りませんよ】

-

2017/07/19

-

腰部脊柱管狭窄症のリハビリ【改善しにくい痛みや痺れの対処法まとめ】

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開