大腿骨頚部骨折のリハビリ【これだけは押さえておきたい評価のポイント】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます。

リハ塾の松井です。

大腿骨頚部骨折の患者さんを担当したら、まず何を評価しますか?

いきなりベッドに寝かせてマッサージやROMexをしますか?

大腿骨頚部骨折は非常に多い疾患ではありますが、多いだけに評価やアプローチがルーティン化している場合もよく見かけます。

ベースとなる大腿骨の解剖学、股関節の運動学などは押さえておく必要はありますが、評価やアプローチは個々に合わせて変化させなければいけません。

ベースがあるからこそ、個々に合わせて評価を応用できるとも言えます。

本記事では、大腿骨の機能解剖、股関節の運動学、それらに基づく大腿骨頚部骨折の評価のポイントをご紹介します。

目次

大腿骨の解剖学

大腿骨には頸体角と前捻角という二つの形態的特徴があります。

この二つの特徴的な形態があるため、それに合わせた動きが必要となります。

セラピスト側のROMexや筋トレなど股関節の操作、患者さん側の股関節を起点とする動作時、どちらもこの形態を無視した動きは股関節にとって負担となります。

以下に順に説明します。

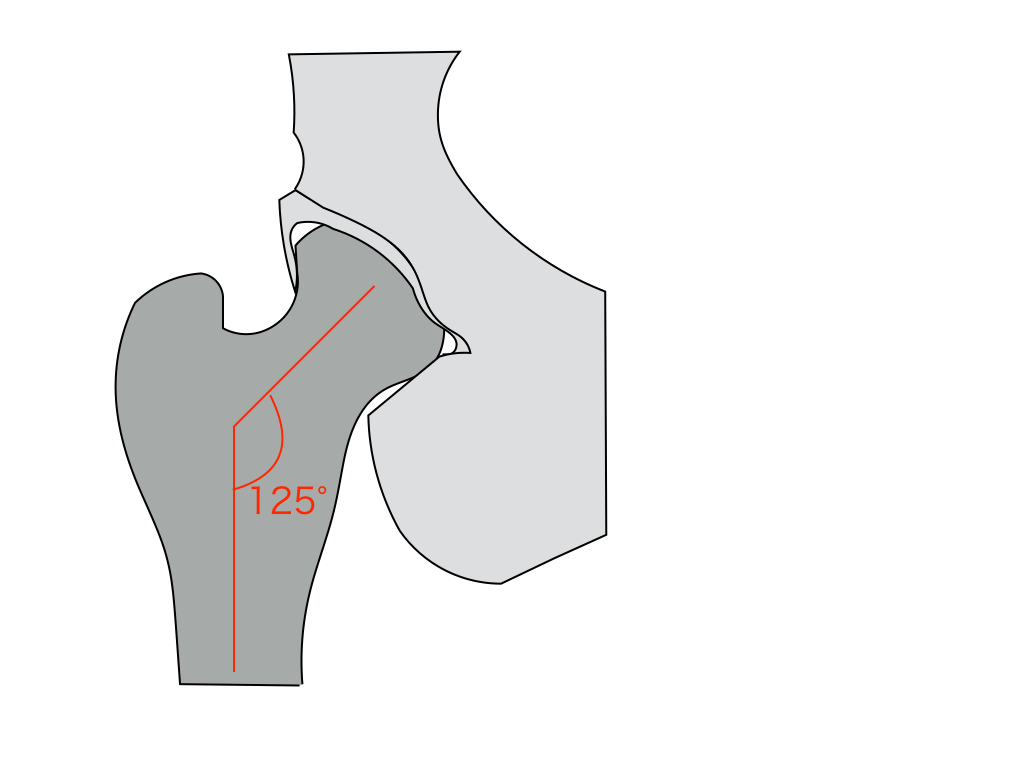

頸体角

前額面上では、大腿骨には大腿骨長軸と頚部から成る頸体角と呼ばれる約125°の角度が存在しています。

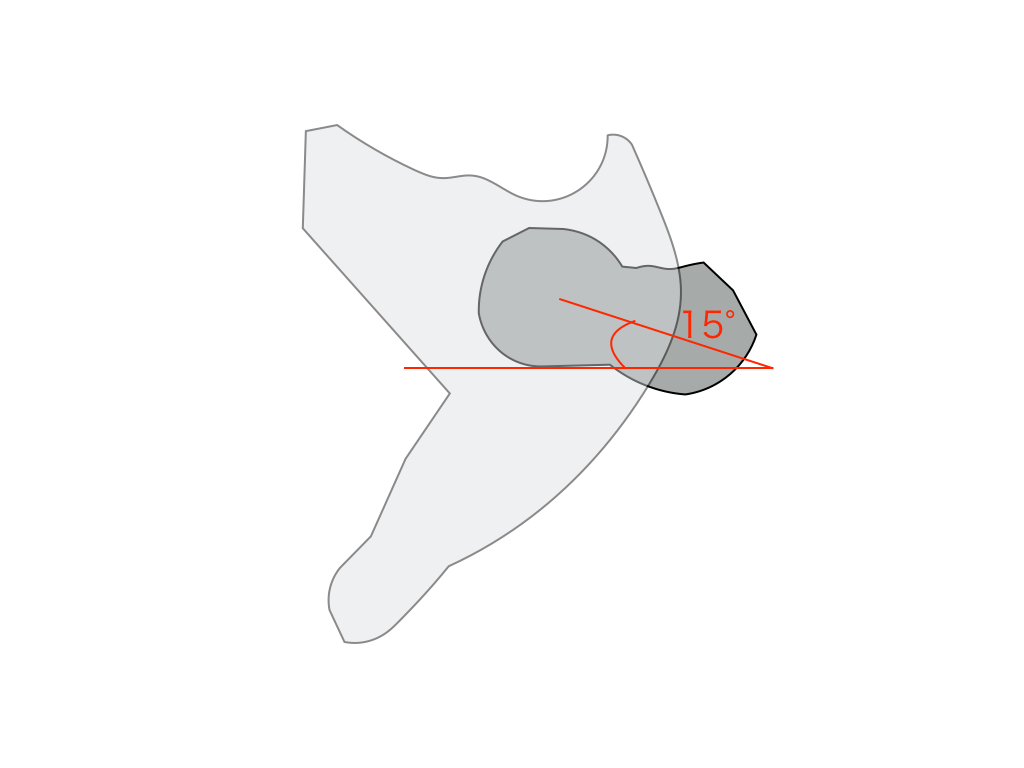

前捻角

寛骨の解剖学

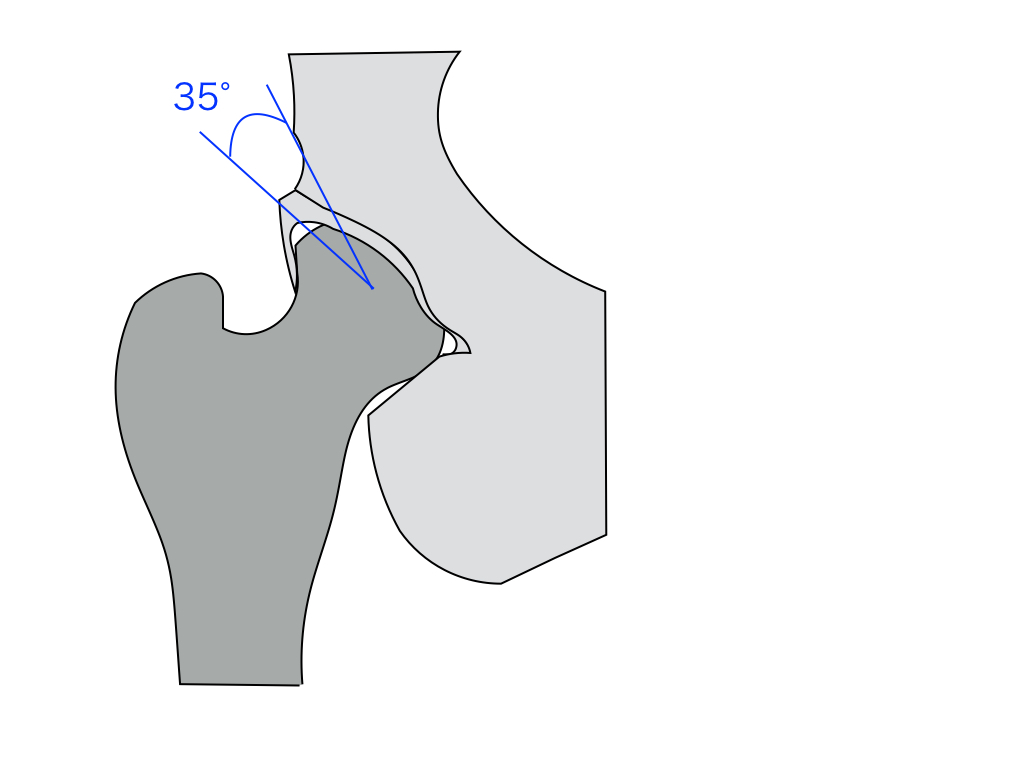

CE角

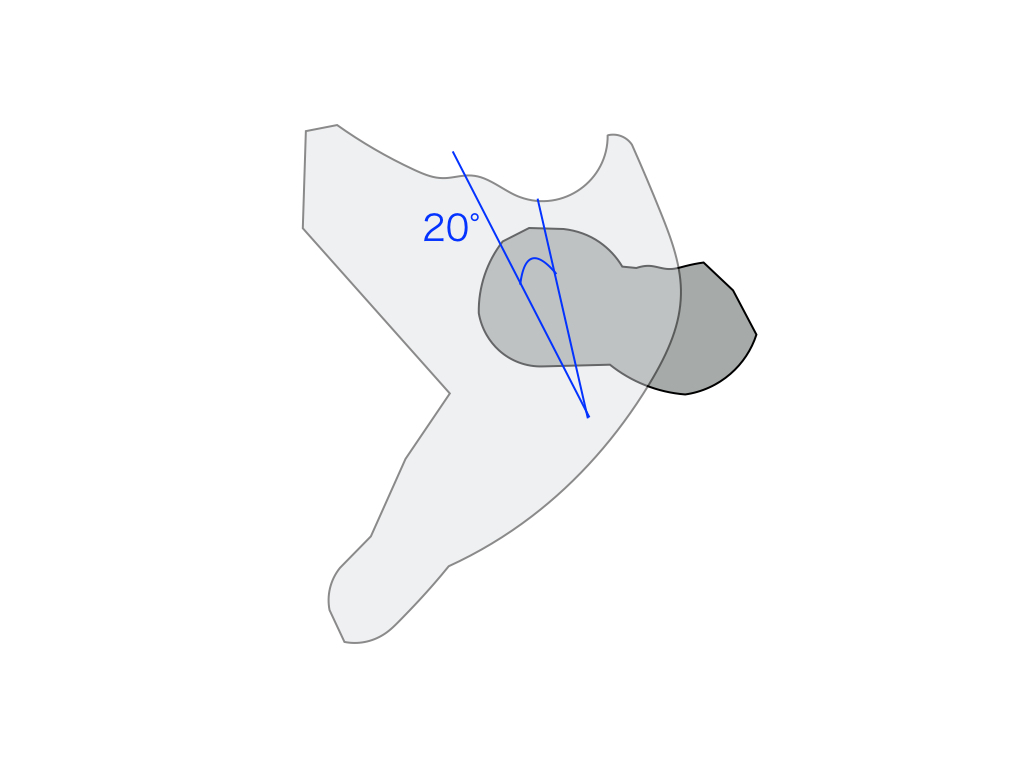

寛骨臼前傾角

股関節の運動学に基づく評価

大腿骨と骨盤の解剖学的な形態をもとに股関節運動がおこなわれます。

以下に順に説明していきます。

股関節屈曲運動

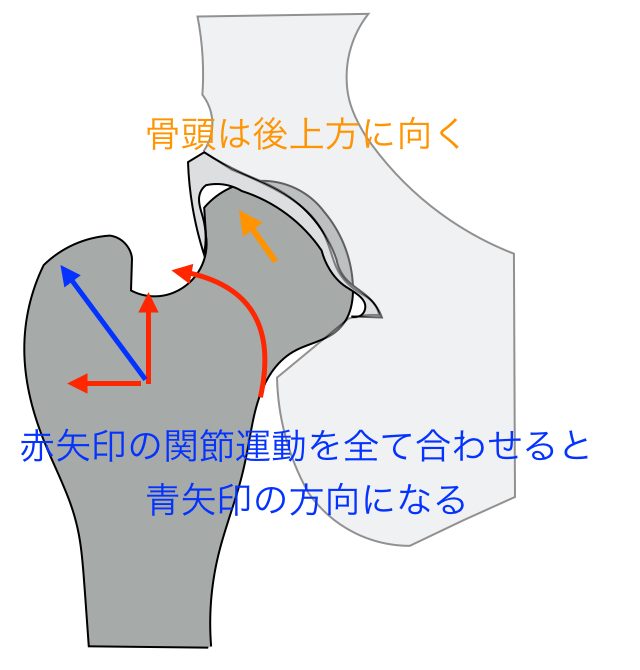

股関節屈曲=大腿骨の屈曲・外転・外旋+骨盤の後傾+腰椎の後湾

大腿骨、骨盤、腰椎の複合運動によって股関節屈曲が可能となります。

つまり、股関節だけではなく、骨盤と腰椎の可動性、股関節運動に伴う動きも評価する必要があります。

また、股関節運動時の骨頭の動きが臼蓋から外れないように動くことができるかどうかという点も重要なポイント。

大腿骨と寛骨の形態から、骨頭の前外側は骨性の安定性がないので後内側に比べて不安定になっています。

臼蓋に対して大腿骨が屈曲・外転・外旋して動くことができるか、動かすことができるかを評価すべきです。

例えば、殿筋群が過緊張すると骨頭は押し出されて前方に偏位し、骨頭が臼蓋から外れる方向へ動きます。

この状態で股関節運動をおこなうと少なからずどこかに負担をかけることになり、その負担を防ぐために筋肉を緊張させて可動域を制限している可能性があります。

ですので、股関節屈曲時は大腿骨の屈曲・外転・外旋に制限がないか、制限があるのであれば何による制限か。

これを評価する必要があります。

股関節伸展運動

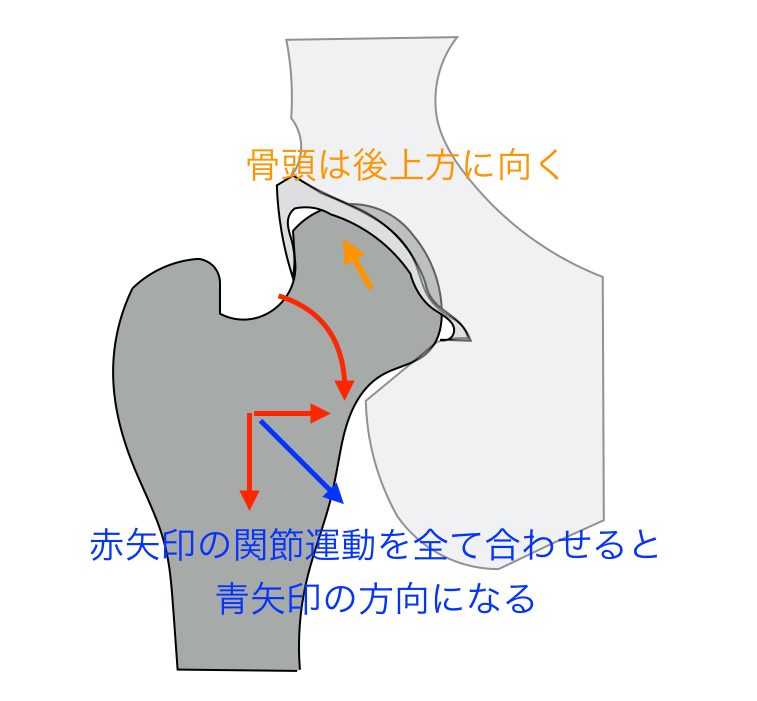

股関節伸展=大腿骨の伸展・外転・内旋+骨盤の前傾+腰椎の前湾

屈曲と同様に大腿骨、骨盤、腰椎の複合運動によって股関節伸展が可能となります。

伸展の場合は、大腿骨の伸展・外転・内旋によって骨頭が臼蓋に向きを変えます。

臼蓋に対して伸展・外転・内旋に動かせるか、動くことができるか、各方向に制限があるか、制限があれば何による制限なのか。

これを評価する必要があります。

屈曲然り伸展然り、これが評価できると股関節の理想の状態、ゴールが明確になります。

臼蓋に対して骨頭が逸脱しない、骨頭に対して臼蓋が向きを変えることができる。

これができることで可動域制限や筋力低下などなく、余計なストレスが股関節にかかることもないので痛みを出しにくい状態であると言えます。

頚部骨折のリハビリでは、股関節としてのゴールを明確にして今の状態との差を埋めるということを考えていけばいいわけです。

関節運動について詳しくはこちら↓↓↓

スポンサーリンク

大腿骨頚部骨折後の評価

細かく分ければもっとありますが、大きく分けて評価すべきポイントは以下の3つ。

・術式

・痛み

・歩行

以下に順に説明していきます。

術式

手術した場合、必ず手術による侵襲がその後のリハビリに影響を与えますので、リハビリを進める上で必ず確認しておかなくてはいけません。

ポイントはどこから侵入して手術したかという点。

前方アプローチ

・中殿筋、大腿筋膜張筋の間から侵入

<メリット>

・軟部組織の侵襲が少ない

・脱臼リスクが少ない

<デメリット>

・手術難易度が高い

中殿筋と大腿筋膜張筋の間からとは言え、切っているわけなので少なからず影響は考えられます。

後方アプローチ

・外旋筋群を切除している

<メリット>

・手術難易度が低い

<デメリット>

・軟部組織の侵襲が大きい

・脱臼リスクが高い

・股関節屈曲制限が起こりやすい

殿筋群を切開して侵入するため、大殿筋と梨状筋を含む外旋筋群を一旦大転子から切除しています。

つまり、殿筋群など後方の筋群による支持性得られにくい、関節の制限因子となりえることを前提に置いておく必要があります。

痛み

術後必ずといって言いほどリハビリの妨げになる因子が痛み。

痛みを評価する上でのポイントは以下の通り。

・痛みの部位

・急性期の痛みなのか、術後ある程度経過してからの痛みなのか

・痛みの改善するポイントを探す

痛みの部位として多いのが、臀部外側と鼠径部の痛み。

臀筋群を切開する後方侵入による手術が多いため、臀筋群に痛みを訴える方は多いです。

鼠径部痛は大腰筋の機能不全とそれに伴う大腿直筋、縫工筋、恥骨筋などアウターマッスルの過緊張による場合が多いです。

術後は特に痛みによる防御性収縮、関節を安定させようと過剰に筋緊張を高めています。

アウターマッスルの緊張で関節を安定させようとしてしまうと、インナーマッスルである大腰筋の機能は抑制されてしまい、安定させようとした戦略にもかかわらず、関節は安定しません。

無理やりアウターマッスルで固めているだけなので、この状態で関節運動を伴うと痛みを増悪してしまうのです。

痛みが急性期の術後によるものであれば、痛みがあるのも当然なので痛みを増悪させないようにリハビリを進めるしかありません。

術後は炎症が起こっているので、無理に動かし過ぎると炎症反応を強めてしまいますし、痛みを増悪させかねません。

防御性収縮、痛みが起こらない範囲で可動性を維持することに務めるべきです。

ポイントは無理に他動運動をおこなわず、自動運動をおこなう。

座位が安定しているのなら、座位で体幹を前屈させ大腿骨に対して骨盤を動かし、相対的に股関節が屈曲するように指導すると痛みを極力抑えて可動域を維持することができます。

急性期を過ぎているのにもかかわらず痛みがある場合は、術後侵襲や炎症による痛みの可能性は薄いと考えます。

可動性が低いのなら原因を精査しアプローチ、筋出力が低いのなら筋出力が発揮できない要因を精査しアプローチ。

可動域に関しては、上述した股関節の運動学に基づいて評価することがオススメです。

筋出力の低下に関しては、大腰筋の機能不全が多くの場合影響を与えています。

大腰筋が働いていない状態では、アウターマッスルによって関節を制動し関節運動もアウターマッスルが担うため、過剰に緊張していまい、うまく筋出力を発揮できません。

筋出力を発揮するには、まず大腰筋による関節の安定性が必須なのです。

上述した通り、股関節運動は大腿骨+骨盤+腰椎の複合運動です。

股関節へのROMexや筋トレは試しているはずなので、それでも痛みが改善しないならばそれ以外の要素を探るべきです。

例えば、股関節伸展時に鼠径部痛があるとします。

この時、骨盤を前傾へ誘導したら変化はあるのか、腰椎を前弯方向へ誘導したら変化はあるのか。

変化があるとしたら、それが痛みに影響を与えていることが予測されるので、じゃあ骨盤前傾するためには?腰椎前弯するためにはどうしたらいいか?を考えていけばいいわけです。

もちろん、骨盤や腰椎だけが問題となるわけではないので、膝関節や胸椎など視点を広げて原因を考えることも必要です。

歩行

頚部骨折をはじめとする股関節疾患の跛行として多いのは、トレンデレンブルグ歩行やデュシェンヌ歩行。

このような跛行がある場合、安易に中臀筋が弱い!と考えて筋トレしてもうまくいかない場合もよくあります。

まずは、何故そのような跛行が出現してしまうのか?そのような戦略をとる必要があるのか?を考えてみましょう。

トレンデレンブルグ歩行は立脚期に臀部が外側へ偏位し、股関節を内転位として歩く歩容。

デュシェンヌ歩行は立脚期に体幹を同側へ側屈し、股関節を相対的に内転位として歩く歩容を指します。

共通するのは、立脚期に股関節が内転位になるということですが、それがそのまま中臀筋の筋力低下に繋がるわけでもありません。

患肢の反対側体幹の腰方形筋や腹斜筋が短縮あるいは緊張している、反対側股関節の臀筋群が短縮あるいは緊張している、同側の腰方形筋や腹斜筋の筋出力が低下している、同側の股関節内転筋が短縮あるいは緊張している、頸椎が同側へ側屈していることで相対的にバランスをとるためにカウンターをとって腰椎が反対側へ側屈している、などなど。

挙げればまだまだありますが、中臀筋の筋力低下以外にもこれだけ考えられる問題があります。

一概に中臀筋の筋力低下と決めつけるは短絡的で、歩行の問題となる相でどうしたら跛行がおこならないかを考えます。

例えば、患肢の立脚期で同側の腹斜筋群を徒手的に筋肉の収縮を促しすと変化があるのか?

胸郭を徒手的に固定すると変化があるのか?

このように、問題の相で実際に検証して変化が見られれば何らかの問題があると仮説を立てることができます。

あとはその問題に対してアプローチしてみて、歩行がどう変化するのか再度検証するだけです。

うまくいかなければ、再度評価、仮説-検証を繰り返すだけです。

中臀筋を鍛えることが間違っていると言っているわけではなく、筋トレしてみて効果がないのなら他の問題を考えるか、別の筋トレの方法を考えるなど考察していくことが重要なのです。

まとめ

・大腿骨の脛体角と前捻角、寛骨のCE角と前傾角は股関節運動を考える上で重要

・股関節がどのように動くと骨頭と臼蓋が求心位に保たれて運動できるのかを理解するべき

・手術の侵入方法はリハビリを進める上で必ず確認するべき

・急性期では無理に他動運動は進めず、自動運動で痛みを増悪しない範囲で進める

・跛行=筋力低下と一概に決めつけないで、原因を一つ一つ仮説-検証する

おわりに

いかがでしたか?

大腿骨頚部骨折は非常に多い疾患だけに、どのようにリハビリを進めるか今一度整理してもらうきっかけになれば幸いです。

リハビリを進めるには必ず評価することが必要になりますので、ぜひ本記事を参考に評価してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2017/02/03

-

坐骨神経痛による症状を5つの原因から考える

-

2017/07/05

-

圧迫骨折後のリハビリで最も重要なこととは?【一度潰れた椎体は元には戻りませんよ】

-

2018/01/28

-

腰痛のリハビリ【評価もせずにいきなりマッサージしていませんか?】

-

2017/05/11

-

筋力トレーニングの基礎!3つの間違った方法をふまえて正しい方法を具体的に解説!

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開