2017/10/06

脊髄損傷のリハビリ【闇雲に動作練習を反復させていれば良くなると思っていませんか?】

スポンサーリンク

いつもお読みいただきありがとうございます!

リハ塾の松井です。

脊髄損傷では、運動麻痺、感覚障害、自律神経障害、排尿・排便障害など様々な障害が出現するため、新人さんをはじめ、若手セラピストの中には難解な印象を持っている方も少なくはないのではないでしょうか?

また、完全に元通りに改善するとは言えないため、後遺症と付き合ってその後の生活を送る必要も出てきますし、どのように生活していくのか?を考えることも重要なポイントであり、難しいポイントでもあります。

脊髄損傷に限ったことではありませんが、難しいという印象はその疾患についての知識が圧倒的に不足しているということ。

まずは基本的な損傷レベルに応じた症状は何があるのか?どのようにリハビリを進めていけばよいのか?を本記事を読めばわかるようにまとめてあります。

目次

脊髄損傷の概要

脊髄損傷は、交通事故などの強い外力が脊柱(脊髄)に伝わることによって生じます。

脊髄損傷は外傷によるものがほとんどで、椎骨の骨折や脱臼によって起こります。

また、外的要因以外にも脊髄腫瘍やヘルニアなど内的要因によっても類似した症状を呈することがあります。

脊髄の炎症、脊髄の腫瘍、血管の異常などが原因となります。

脊髄実質の出血、浮腫を基盤とした挫傷と圧迫病変であり、損傷髄節以下に麻痺が生じます。

脊髄を含む中枢神経は末梢神経とは異なり、一度損傷すると再生することはありません。

好発年齢は20代と50~60代で多く、男女比では4:1で男性に多い傾向にあります。

好発年齢に二つのピークがある理由としては、20代ではバイクなどの交通事故やスポーツ中の事故など外的要因が多く、50~60代では脊柱管の狭窄など内的要因によるものが多いです。

損傷部位別の割合をみると、頸髄損傷が全体の63%、胸・腰髄損傷が37%と頸髄損傷が半数以上を占めていることがわかります。

麻痺の状態をみると、完全麻痺が40.7%、不全麻痺が59.3%と不全麻痺が半数以上となっています。

脊髄損傷の麻痺症状

脊髄損傷は損傷部位や程度によって、「完全麻痺」と「不全麻痺」に分けられます。

完全麻痺は、脊髄が横断的に離断され、神経伝達機能が完全に断たれている状態。

損傷部位以下の機能は完全に麻痺してしまいます。

不全麻痺は、脊髄の一部が損傷、圧迫を受け、一部機能が残存するものを指します。

仙髄機能が残存しており、肛門周囲の知覚の残存、肛門括約筋の随意性収縮のどちらか一つが認められている状態を指します。

受傷早期の脊髄ショック期では、完全麻痺でなかったとしても浮腫や出血など循環障害によって完全麻痺のような症状を呈することもあるため、診断が中々簡単ではありません。

以下の条件を満たす場合を完全麻痺としています。

<完全麻痺とする条件>

・運動麻痺と知覚麻痺の高位の一致

・運動麻痺、知覚麻痺ともに左右差がない

・鼓腸、水様便の失禁、持続陰茎勃起、早期の褥瘡形成、麻痺領域の浮腫

<脊髄ショックとは?>

受傷直後の時期を指し、損傷高位以下の反射消失、弛緩性麻痺、尿閉、自律神経麻痺による徐脈、血圧低下、低体温を起こす。

数日から数か月ほど続き、この時期を過ぎると弛緩性麻痺のまま、あるいは痙性が出現し痙性麻痺となる、もしくは不全麻痺の場合は随意性が回復してくる時期となる。

脊髄ショック期では、中々完全麻痺なのか不全麻痺なのか判断が難しいところではありますが、医師だけでなくセラピストも完全麻痺とする条件を理解して何か変化があればすぐに気付くことができるようにしておくべきです。

予後がどうなっていくかの予測にも必要となってくる部分ですからね。

障害の程度を表す表記法

例えば、「C5損傷」と表記する場合はC5までの機能が保たれており、C6以下の機能が損なわれていることを表します。

注意すべきポイントは、頸椎では神経根が椎体の上から出ているのに対して、胸椎以下の神経根は椎体の下から出ています。

C5椎体の上からC5神経根、Th2の下からTh2の神経根が出るという具合に。

髄節と対応する機能

損傷個所が上にいくほど障害レベルは高く、日常生活に制限が多くなります。

損傷の多い頸髄損傷では、C6損傷では上腕二頭筋が効いているため肘関節の屈曲はできますが、C7より上位の損傷であると上腕三頭筋が収縮できないため、肘関節の伸展ができません。

肘関節が伸展できるかどうかで可能な動作が増えますし、動作の困難さも軽減します。

移乗ができるかどうかの境界にもなりうるので重要なポイントの一つです。

C4損傷では横隔膜が働くため自発呼吸は可能ですが、それより上位損傷となると人工呼吸器が必要となりますので、ここも重要な境界の一つですね。

以下に各髄節と対応する機能をまとめてあります。

<C1~3>

・残存筋:胸鎖乳突筋(C2~3)、僧帽筋(C2~4)

・人工呼吸筋が必要(横隔膜が働かないため)

・ADLは全介助、呼吸による操作可能な電動車いすは操作可能

<C4>

・残存筋:胸鎖乳突筋(C2~3)、僧帽筋(C2~4)

・可能な動作:頭部動作、肩甲骨挙上

・横隔膜が働くため呼吸は可能

・口や顎で操作する電動車いすは操作可能

<C5>

・残存筋:三角筋(C5~6)、上腕二頭筋(C5~6)、回外筋(C5~6)

・可能な動作:肩関節屈曲/外転/伸展、肘関節屈曲、前腕回外

・自力での移乗不可、標準車いすも操作可能

・寝返り、座位は介助必要

<C6>

・残存筋:長・短橈側手根伸筋(C5~7)、円回内筋(C6~7)

・可能な動作:手関節背屈/橈屈、前腕回内 手関節背屈機能がADLに関わるポイント

・車いす操作はノブ付リムで軽介助~自立レベル

・トランスファーボード使用で移乗自立も可能

・座位にてプッシュアップが可能

<C7>

・残存筋:上腕三頭筋(C6~8)、橈・尺側手根屈筋(C6~8)

・可能な動作:肘関節伸展、手関節掌背屈

・テノデーシスアクションにより弱いが手指屈曲が可能

・車いす操作自立レベル

・寝返り、起き上がり、座位での移動が可能

<C8>

・残存筋:浅指屈筋(C7~Th1)、深指屈筋(C8~Th1)、総指伸筋(C6~8)

・可能な動作:手指屈曲

・手指内外転、つまみ動作は不完全

・起居動作、移乗は自立レベル

<Th1>

・残存筋:短母指外転筋(C7~Th1)、小指対立筋(C8~Th1)

・可能な動作:上肢機能は完全に可能

<Th2~12>

・残存筋:肋間筋(Th10~11)、腹直筋(Th5~12)

<L1>

・残存筋:腸腰筋(L1~3)

・可能な動作:股関節屈曲は可能だが弱い

<L2>

・残存筋:腸腰筋(Th12~L3)、内転筋群(L2~4)

・可能な動作:股関節屈曲は可能、股関節内転は弱いが可能

<L3>

・残存筋:内転筋群(L2~4)、大腿四頭筋(L2~4)

・可能な動作:股関節内転、膝関節伸展は弱いが可能

・短下肢装具+松葉杖 or T字杖を使っての歩行が可能

<L4>

・残存筋:大腿四頭筋(L2~4)、前脛骨筋(L4~5)

・可能な動作:膝関節伸展、足関節背屈・内反

<L5>

・残存筋:中殿筋(L4~S1)、大殿筋(L4~S2)、内側膝屈筋群(L4~S1)

・可能な動作:股関節外転は可能、股関節伸展は弱いが可能

・装具なしでも歩行できる場合もある

<S1>

・残存筋:大殿筋(L4~S2)、外側膝屈筋群(L4~S2)

・可能な動作:膝関節屈曲、足趾伸展

スポンサーリンク

脊髄損傷の評価尺度

Frankel分類

| A | 完全麻痺 | 損傷高位以下の運動知覚完全麻痺 |

| B | 知覚のみ | 運動完全麻痺で知覚のみ軽度残存 |

| C | 運動不全 | 損傷部以下の筋力は残存しているが実用性はなし |

| D | 運動あり | 損傷部以下の筋力は残存、歩行可能 |

| E | 回復 | 筋力及び知覚は正常 |

ASIA機能障害尺度

| A | 完全麻痺 | S4~5の知覚・運動ともに完全麻痺 |

| B | 不全麻痺 | S4~5を含む神経学的レベルより下位に知覚機能のみ残存 |

| C | 不全麻痺 | 損傷部位以下の筋力は残存しており主要筋群の半分以上が筋力3未満 |

| D | 不全麻痺 | 損傷部位以下の筋力は残存しており主要筋群の半分以上が筋力3以上 |

| E | 正常 | 筋力及び知覚は正常。 |

反射と対応する髄節

深部反射

脊髄ショック期に全ての深部反射は消失しますが、ショック期を過ぎると障害部位以下の痙縮と深部反射が亢進、病的反射が出現します。

頸髄損傷、胸髄損傷では痙性麻痺が多く、腰髄損傷では弛緩性麻痺が多い傾向にあります。

| C4 | C5 | C6 | C7 | L1 | L3 | L4 | S1 | |

| 上腕二頭筋 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 腕橈骨筋 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 上腕三頭筋 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 膝蓋腱 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| アキレス腱 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |

表在反射

| 中枢レベル | |

| 腹壁反射 | Th8~12 |

| 堤睾筋反射 | Th12~L2 |

| 足底反射 | S1~2 |

| 球海綿体反射 | S3 |

| 肛門反射 | S5 |

脊髄損傷の合併症

麻痺症状以外にも当然、症状が出現しますのでおさえておきましょう。

合併症の中でも二大合併症とも呼ばれる、褥瘡と尿路感染症についてまとめてあります。

褥瘡

褥瘡とは血流障害による皮膚の壊死を呈する症状を指します。

通常、私たちは長時間同じ姿勢で座っていたり、寝ていたりすると接地面の血流が悪くなり、痺れや疲労感が出てくるため、それを知覚して無意識に姿勢を変えています。

しかし、脊髄損傷の方は感覚障害により知覚することができないため、気づかないうちに血流障害によって酸素・栄養が不足し、次第に皮膚が壊死してしまうという流れです。

また、廃用性の筋委縮により、それまで筋肉によって保護されていた部分が委縮することで、骨によって皮膚が圧迫されることも同様の症状を引き起こす要因の一つとなりえます。

褥瘡の予防には病棟と連携して定期的な体位交換、皮膚の状態を把握しておくことが重要。

病棟では気づかなくてもリハビリ中にセラピストが気づく場合もあるので、セラピストも皮膚の状態には気を配っておきましょう。

褥瘡の分類(DESIGN)

| D:Depth(深さ) |

創内の最も深い部分で判定、真皮全層の損傷までをd 皮下組織を超えた損傷をD |

| E:Exudate(滲出液) |

ドレッシング交換の頻度が1日1回以下をe 1日2回以上の交換をE |

| S:Size(サイズ) | 創部の直径(cm)×直行する長径(cm)=100未満をs、100以上をS |

| I:Inflammation(炎症/感染) |

感染兆候のないものをi 感染兆候のないものをI |

| G:Granulation tissue(肉芽組織) |

良性肉芽の割合が50%以上をg 良性肉芽の割合が50%以下をG |

| N:Necrotic tissue(壊死組織) |

壊死組織なしをn 壊死組織ありをN |

*P:Pocket(ポケット)…ポケットが存在する場合にはDESIGNの後にPと記載する

尿路感染症

腎臓、膀胱、尿道、前立腺、精巣、精巣上体などの尿の通り道に起こる感染症のことを指します。

多くの場合、カテーテルを使用して導尿するため、カテーテルを介して雑菌が尿道、膀胱へ入り、炎症や肺血症を引き起こす原因となります。

また、オムツ内に長時間尿や便を放置することも原因の一つとなります。

女性の場合は特に尿道口と肛門の距離が近く、尿道の長さも男性より短いためにリスクは高くなります。

症状としては、常に尿意を訴える、尿をするときやした後が痛いなどの症状があります。

脊髄損傷の方は麻痺によって、これらの症状に気づけないことも多いため、普段から尿の混濁、浮遊物、血尿、匂いなどの状態を確認するようにすることが重要です。

脊髄の障害部位による症状

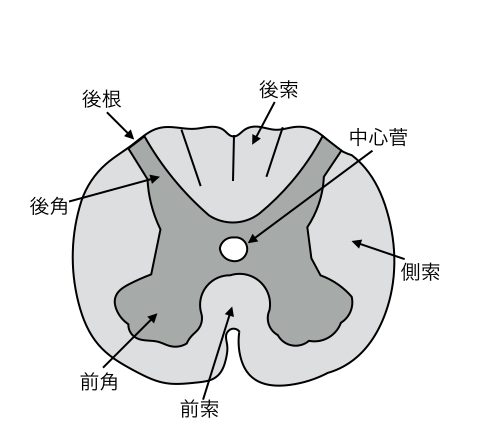

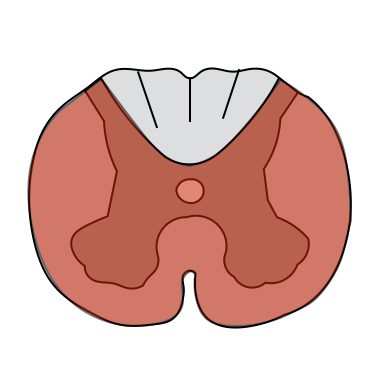

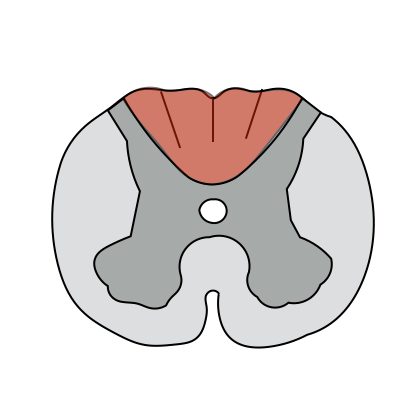

以下、脊髄の断面図。

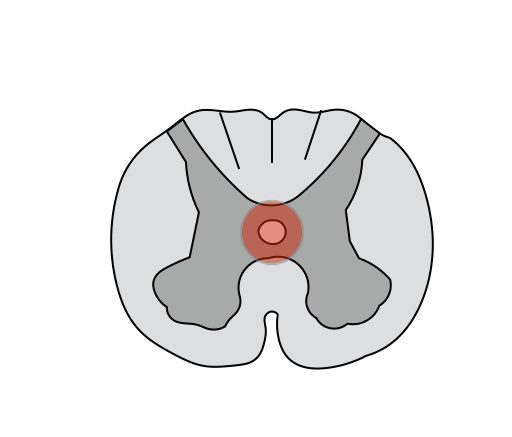

中心性脊髄損傷

その名の通り、脊髄の中心部の損傷。

特徴としては以下の通り。

<中心性脊髄損傷の特徴>

・下肢に比べ、上肢に優位な麻痺

・多くは非骨傷性損傷

・急激な四肢麻痺

・両側の温痛覚脱失

・深部感覚は保たれる

・膀胱直腸障害

・下肢機能の回復は良好だが、巧緻動作の回復は良好でない

なぜ、上肢の麻痺の方が強いかと言うと、外側皮質脊髄路は脊髄の内側から順に、頸部→手→腰→足というふうにそれぞれを支配する神経路が通っています。

中心部が損傷されると、より内側に近い頸部や手部の麻痺が強くなるということです。

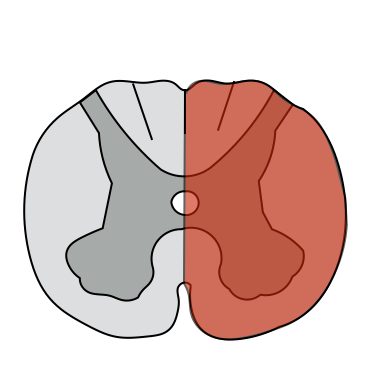

ブラウンセカール症候群

別名、脊髄半側症候群とも呼ばれるように、脊髄の半分が損傷されるものです。

原因としては、脊髄片側の脊髄腫瘍、血行障害、外傷、多発性硬化症など。

特徴としては以下の通り。

<ブラウンセカール症候群の特徴>

・外傷での発生は少ない

・障害側の痙性麻痺と反射亢進

・障害側の損傷レベル以下の深部感覚脱失

・障害側の損傷レベルの全知覚脱失と弛緩性麻痺

・反対側の障害レベル以下の温痛覚脱失

障害レベルの弛緩性麻痺が起こるのは、前角細胞自体が損傷されるため。

障害側の障害レベル以下は痙性麻痺となります。

脊髄前部障害

後索より前の部分の損傷を指す。

特徴としては以下の通り。

<脊髄前部障害の特徴>

・障害レベルの弛緩性麻痺

・障害レベルより下の痙性麻痺

・障害レベル以下の温痛覚脱失

・深部感覚は保たれている

脊髄後索障害

脊髄後方の後索の障害を指す。

特徴としては以下の通り。

<脊髄後索障害の特徴>

・深部感覚の脱失

・表在感覚は保たれている

脊髄損傷のリハビリテーション

完全麻痺か不全麻痺か

脊髄損傷の予後を決める要因の一つとして大きなポイントとなるのが、完全麻痺なのか不全麻痺なのかということ。

今後の生活を見越してどのような機能・能力を獲得する必要があるのか、限られた入院期間で判断してリハビリを進めていかなければいけません。

完全麻痺であれば、損傷レベル以下の機能は完全に機能しないので、それを踏まえてどのような能力の獲得を目指すのか。

不全麻痺であれば、完全に損傷しているわけではないので、僅かに残った機能も活かしつつどのような能力を獲得するのか、また、同時に機能回復も目指して進めていくべきなのか。

セラピスト側が的確に判断してリハビリを進めていかなければ、患者さんはいざ退院となったときにどうやってこれから生活していけばいいの・・・?となってしまいます。

機能回復が見込めると判断して、ひたすら機能回復のために時間をさき、残存機能でADLをどうやってするのか練習、指導していなければ十分な練習をしていればできる動作もできない、なんてことになりかねません。

最初から機能回復を全く諦めているのもどうかと思いますが。

自律神経の影響

リハビリを進めていくにあたり、上位頸髄損傷の方では運動機能、感覚と同時に自律神経系も損なわれています。

血管の収縮・拡張、発汗、鳥肌を立てるといった機能が低下しているため、体温調節や血圧コントロールが困難となります。

そのため、座位や立位など頭位が高くなると起立性低血圧を起こすリスクが高いため、慎重に離床していく必要があります。

また、脊髄ショック期では血圧が低下して徐脈傾向にあります。

これは自律神経系の影響による末梢血管弛緩による血圧低下です。

血圧の低下があるため、いきなり立位とはいきませんので、徐々にベッドでギャッジアップ→座位→立位へと移行していきます。

この際には、血圧をこまめに測定しておくことで血圧の急激な低下にも対応できるようにしておきましょう。

呼吸障害

脊髄損傷の方の代表的な二次障害として挙げられるのが肺炎です。

C4損傷の方では、横隔膜が機能しているので自発呼吸は可能です。

しかし、肋間筋などが十分に機能せず、胸郭の拡張、縮小が不十分です。

呼吸というのは、横隔膜の作用で肺を拡張、肋間筋や腹直筋で胸郭を縮小することで間接的に肺をしぼめることで呼気と吸気がおこなわれます。

脊髄損傷の方はこの機能が損なわれていますので、新鮮な空気を取り入れる、吐き出すという流れができないためにうまく酸素が循環できないのです。

肺炎を合併しやすいから呼吸に対してアプローチが必要という理由もありますが、筋肉を動かすためにも酸素は必ず必要。

運動機能の低下が必ずしも神経系の影響からではなく、全身の筋肉への酸素供給が不足しているからパフォーマンスが低下しているという要因もあります。

呼吸への具体的な評価・アプローチに関してはこちら↓

関節可動域運動

関節可動域運動の目的としては、限られた身体機能で日常生活を送る能力を獲得していかなければいけないため、関節に制限があるとただでさえ難しい動作がより難しくなってしまうことが予測できます。

特に脊柱、股関節の可動性はかなり重要であると考えています。

四肢の動きには必ず脊柱の動きが関わります。

例えば、脊柱:骨盤:股関節=2:2:4の割り合いで動くとすると、脊柱が制限された場合、脊柱:骨盤:股関節=0:2:6と股関節でかなり代償する必要があります。

この場合、股関節には本来より筋力も可動性も要求されますので、過剰な負担となって痛みが出現する、過剰な負担をおさえるために固めて可動域を制限するといった反応がみられます。

また、ただでさえ股関節周囲の筋力を発揮することが難しいのに、さらに筋力を発揮しなければいけないとなっても難しいですよね。

C7損傷の方では、上腕三頭筋が機能するため肘伸展の作用を使ってプッシュアップで移乗や床上動作を行うことがあります。

その際は、長座位から深く体幹を前屈してプッシュアップによって前方へ移動するという方法をとりますが、体幹や股関節の屈曲制限があるとこの動作も難しくなります。

可動域があれば自立できるような動作も介助が必要となってしまうわけです。

動作を制限しない、残存機能で動作を獲得するためにも可動域を維持することが重要だということです。

股関節、体幹の可動域制限について具体的な方法はこちら↓

セラピストにできることは良好な感覚を入力すること

麻痺があるため各種基本動作を完璧に獲得することはもちろん難しいですが、我々セラピストにできることは麻痺を治すことではなく、体を動かしやすいように感覚を入力すること。

そのための手段が徒手であれ、運動療法であれ患者さんに良好な感覚が入力された結果、運動が出力されたらいいわけです。

例えば、肘関節の屈曲では上腕二頭筋が働くことで屈曲できます。

その際に筋肉では、筋腹が縮み膨隆、両端の腱は引き伸ばされています。

それを徒手で再現するには、筋腹を手掌全体で包み込むように触れ、筋腹を膨隆させるように掴みます。

完全に同じとはいきませんが、筋肉を近い形状に徒手的に変化させることで、その筋肉が収縮した感じを体験することができるので、本人も力の入れ方が分かりやすいことが多いです。

単にタッピングしても実際に筋肉の形が変わるわけではないので、実際どうやって力を入れたらいいのかわからないという方も非常に多いです。

そうやってこの動きをする時はこの部分の筋肉を使う、この筋肉を使うとこういった動きができるということを繰り返し一緒におこなっていくのです。

重要なのは、動作に必要な要素を抽出して、そのために必要なことを提供してあげるということ。

ひたすら起立練習、歩行練習、筋トレで良くなるわけではなく、そのために何が必要でどういった手段をとるべきなのか判断しましょう。

まとめ

・脊髄ショック期では、完全麻痺か不全麻痺か判断が難しい、完全麻痺と思われた場合でも浮腫などによってそう見えただけのこともある

・二大合併症、「褥瘡」、「尿路感染症」に注意する

・自律神経系の影響を配慮する

・呼吸機能が低下しやすい

・動作を獲得していくためには関節可動域が重要

・セラピストにできるのは麻痺を治すことではなく、良好な感覚入力によってどうやって動けばいいのか、どうしたら動けるのか繰り返し一緒に学んでいくこと

おわりに

いかがでしたか?

脊髄損傷は難しい印象はありますが、まずは完全麻痺なのか不全麻痺なのか、損傷レベルとそれに対応する残存機能の把握、具体的な予後をイメージした動作練習。

これができていれば十分です。

間違ってはいけないのは、反復練習も大事ですがそれが目的になってはいけないということ。

目的とする動作の獲得のために何が必要なのか、何が足りないのか、どうしたらいいのかをフィードバックしてあげるということを忘れないでください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考文献

1.日本せきずい基金

2.脊髄損傷理学療法マニュアル

オススメの書籍

最新記事 by 松井 洸 (全て見る)

- 足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと - 2019年7月3日

- 祝!フォロワー4000人企画【Twitterでフォローしておくべきすごいセラピスト20名】 - 2019年5月7日

- 腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき - 2019年4月30日

関連記事 - Related Posts -

-

2016/08/18

-

筋膜とは?理学療法士が解説する正しい筋膜の知識

-

2017/06/07

-

肘関節の可動域制限を改善して上肢機能を劇的に高める方法

-

2017/08/28

-

大腿骨頸部骨折のリハビリテーション【若手セラピストには是非読んでほしい】

-

2018/02/26

-

頚部痛のリハビリ【頚部に負担をかけている原因を探す】

最新記事 - New Posts -

-

2019/07/03

-

足関節骨折の治癒を妨げないために必要なこと

-

2019/04/30

-

腰痛は胸椎と腰椎の特徴を捉えるべき

-

2018/12/06

-

Physio365!!!100コンテンツ突破。その理由を一部公開